-

-

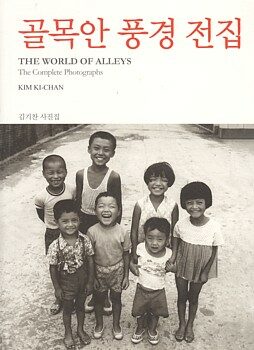

골목안 풍경 전집 - 김기찬 사진집

김기찬 지음 / 눈빛 / 2011년 8월

평점 :

품절

<골목안 풍경 전집>을 놓고 2011년에 느낌글을 쓴 적 있는데,

2015년을 맞이해서 느낌글을 아주 새롭게 다시 쓴다.

왜 새롭게 다시 쓸까?

아름다운 사진으로 사랑스러운 이야기를 들려주는 책이니까.

..

사랑·꿈으로 오래도록 품을 들인 ‘골목이웃’ 사진

책이름 : 골목안 풍경 전집

김기찬 사진

눈빛 펴냄, 2011.8.27. 29000원

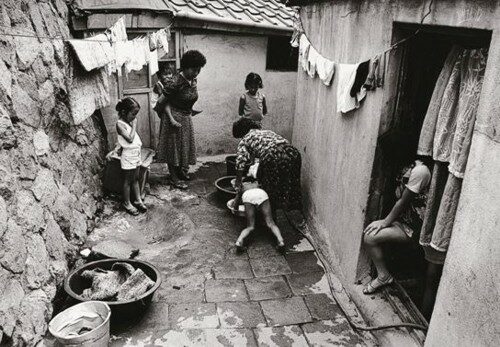

골목에 깃들어서 사진을 찍은 적이 있는 사람은, 골목으로 찾아와서 골목길 모습을 사진으로 담을 적에 빛살과 그림자를 어떻게 가누느냐에 따라 ‘내 눈에 비치는 골목 모습’뿐 아니라 ‘내가 찍은 사진에 그려지는 골목을 바라볼 다른 사람이 느낄 모습’이 얼마나 달라지는가를 압니다. 조금만 빛살을 바꾸어도 골목동네가 맑으면서 밝게 보입니다. 조금만 빛살을 어둡게 하거나 그림자를 짙게 담으면 골목동네가 퀴퀴하거나 어둡게 보입니다.

골목길을 끼는 골목동네에 있는 작은 집에서 살던 사람은, 골목동네를 찾아와서 사진을 찍는다고 하는 사람 가운데 ‘골목사람 삶과 넋과 꿈을 사랑스레 헤아리거나 어깨동무하며 사진기를 손에 쥐는 사람’이 얼마나 적은지를 압니다. 무척 많은 사람들은 으레 ‘스쳐 지나가는 구경꾼 눈길과 마음길과 손길’로 사진기를 다룰 뿐입니다. 골목동네에서 사는 사람을 ‘이웃으로 느끼’면서 ‘우리 이웃’이 누리는 삶과 넋과 꿈에 함께 젖어들면서 어깨동무하려 하는 사람은 대단히 적습니다.

‘살면서 찍는 사진’하고 ‘구경하며 찍는 사진’은 다릅니다. 골목동네에 살면서 모든 빛과 어둠을 고스란히 바라보면서 봄·여름·가을·겨울을 누리는 몸으로 아침·낮·저녁·밤·새벽을 마주하는 사진이랑, 골목여행을 한다면서 어쩌다가 한 번 찾아와서 한두 시간 슥 훑고 지나가며 찍는 사진은 사뭇 다르기 마련입니다.

어릴 적 아름답게 채색되었던 기억을 더듬으며 내가 뛰어놀던 골목을 찾는다. (33쪽)

1938년에 태어난 김기찬 님은 2005년에 숨을 거두었습니다. “골목안 풍경”이라는 이름을 붙인 사진책을 모두 여섯 권 내놓았고, 《잃어버린 풍경》과 《역전 풍경》이라는 사진책을 하나씩 내놓았습니다. 《골목안 풍경》은 이 이름 그대로 ‘서울에서 골목동네를 이루어 살아가는 사람들이 보여주는 모습(풍경)’을 담아서 나누는 사진이면서 이야기이고 사랑입니다. 2011년 8월에 새롭게 나온 두툼한 《골목안 풍경 전집》(눈빛)은 골목동네에서 사랑과 이야기를 찾아서 ‘골목사람을 이웃으로 여기며 어깨동무를 하려던 사람’이 걸어온 발자국을 그러모은 사진책입니다.

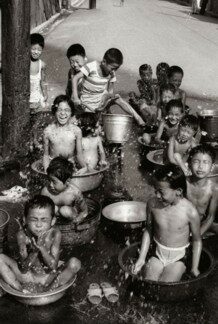

아름다이 아로새긴 옛이야기입니다. 아름답게 갈무리한 옛노래입니다. 아름다운 눈빛으로 돌아보는 옛사랑입니다. 그런데, 옛이야기는 그저 옛날 옛적에 머물지 않습니다. 작은 사진기를 손에 쥐고 골목동네를 하루 내내 거니는 사람은 ‘이녁이 어릴 적에 본 모습(풍경)’이 ‘오늘 이곳에서도 고스란히 흐르는구나’ 하고 깨닫습니다. 사람은 다르지만 삶은 같습니다. 시대는 다르지만 사랑은 같습니다. 구불구불 이어진 골목길은 다르지만, 이 골목길을 오르내리면서 일하거나 노는 사람들이 짓는 웃음꽃은 한결같습니다.

우리도 마찬가지다. 뉴욕의 거리를 걷다 보면 도대체 인간의 체취를 찾을 길이 없다. 대신 마드리드의 뒷골목이나 멕시코 외곽에 오래된 도읍의 골목길에서 마주쳤던 홍미진진한 이색 풍물이 그 나라의 진정한 얼굴이라고 나는 믿고 있다. (김형국/234쪽)

사람내음을 맡으면서 사진을 한 장 찍습니다. 사랑내음을 맡으면서 사진을 두 장 찍습니다. 살내음을 맡으면서 사진을 석 장 찍습니다. 어느덧 필름 한 통을 다 씁니다. 새 필름을 넣어 감다가 빙그레 웃습니다. 사진을 찍는 ‘늙수그레한 어른’은 어릴 적에 마냥 골목을 뛰놀면서 놀았습니다. 어릴 적에 ‘내가 놀던 모습을 사진으로도 찍어서 남겨야지!’ 하고 생각한 사람은 거의 없거나 아예 없다고 할 만합니다. 1940∼50년대에 ‘골목아이’로 뛰놀던 아이 가운데 ‘내가 오늘 이곳에서 노는 모습을 사진으로 찍자’고 생각한 아이가 있을까요? 아마 사진기라는 기계조차 모르기 일쑤였을 테지요.

그런데, 1940∼50년대에 골목아이로서 골목길을 뛰놀던 아이는 ‘마음속으로 사진을 찍으며 놀았’습니다. 사진기는 없으나, 손가락으로 찰칵 하고 찍습니다. 필름도 뭣도 없지만, 온몸과 온마음에 ‘골목에서 놀던 이야기’를 깊디깊이 아로새깁니다.

이제 ‘골목아이’는 무럭무럭 자라서 어른이 됩니다. 골목아이는 한손에 작은 사진기를 하나 쥡니다. 옛생각에 잠겨 골목길을 걷다가 ‘어쩜 내가 어릴 적에 놀던 모습하고 이리도 똑같을까’ 하고 생각하면서 웃음하고 눈물이 함께 흐릅니다. 웃으면서 사진을 찍다가 울면서 사진을 찍습니다.

골목길에서 만난 할머니는 늘 골목에 의자를 내다 놓고 앉아서 지나가는 사람들을 바라보며 소일하곤 했다. 그런데 몇 해 지나지 않아 할머니를 영정 속에서 볼 수 있었다. (385쪽)

아름다이 아로새긴 옛이야기란 바로 ‘풍경’입니다. 김기찬 님은 이녁 어린 날을 아름답게 돌아보면서 사진기를 손에 쥡니다. 누군가한테 보여준다거나 전시회를 연다거나 기록을 한다는 사진이 아니라, 스스로 즐겁게 웃는 사진이요, 스스로 기쁘게 눈물에 젖는 사진입니다. 어제 살던 아이가 누리던 이야기를 오늘 사는 아이가 누립니다. 앞으로 모레나 글피가 되면, 이 골목은 재개발 때문에 사라질 수 있습니다. 현대 도시문명이 널리 퍼지면서 ‘골목삶(골목 문화)’은 뿌리뽑힐 수 있습니다. 오토바이와 자동차가 골목 안쪽까지 파고들면서, 골목길에 놓던 평상이나 돗자리는 밀려날 수 있습니다.

골목사람은 늘 오늘을 삽니다. 이튿날 철거가 되어 쫓겨나야 하더라도 텃밭을 가꿉니다. 골목집 한 채가 헐려서 사라지면, 누가 시키지 않았어도 돌을 고르고 흙을 북돋아서 씨앗을 심습니다. 남새 씨앗도 심고 나무 씨앗도 심습니다. 언제 재개발이 될는 지 모르지만 나무를 키워서 열매까지 얻습니다. 골목동네마다 스무 해나 서른 해가 넘는 감나무가 꼭 있습니다. 마흔 해를 묵은 오동나무나 쉰 해를 묵은 호두나무가 있기도 해요.

그리 넓지 않은 골목인데, 아니 퍽 좁다고 할 만한 골목인데, 시멘트로 깔린 골목길 한쪽을 쪼아서 조그맣고 길다란 텃밭을 마련합니다. 시멘트 바닥을 쫄 수 없으면 스티로폼 상자나 빈 통을 그러모아서 꽃그릇으로 삼습니다. 작은 꽃그릇에서 고추꽃이 피고 부추꽃이 핍니다. 작은 꽃그릇에 상추씨를 심어서 틈틈이 상추잎을 얻은 뒤에는 상추꽃을 보고 상추씨를 새로 얻어서 이듬해에 다시 상추씨를 심습니다.

작가의 마음이 따뜻해야 사진도 따뜻한 온기를 품고 뿜는다. 비평적인 사람의 사진에서는 날카롭게 번득이는 사진에서 차가움이 먼저 느껴진다. 일부러 따뜻한 채, 날카로운 채 위장하려 해도 되지 않는 게 사진이다. 단순히 기계로 찍어 내기만 하는 것 같은 사진이 ‘작품’이 되고 ‘예술’이 될 수 있는 것이 이 때문이기도 하다. (한정식/5쪽)

김기찬 님 사진책 《골목안 풍경 전집》에 나오는 사람들이 웃습니다. 아이도 웃고 어른도 웃습니다. 아기도 웃고 할매랑 할배도 웃습니다. 이 사람들은 어떻게 ‘낯선 사진쟁이 앞’에서 웃음을 터뜨릴까요? 바로 김기찬 님은 이들 골목사람을 ‘피사체’나 ‘구경할 만한 모습’이 아니라 ‘이웃’이고 ‘동무’이며 ‘어여쁜 우리 아이’로 맞아들였기 때문입니다. 이웃으로서 사진기를 손에 쥐었으니 스스럼없이 사진을 찍다가, 한참 동안 그늘에서 이야기꽃을 피울 수 있습니다. 동무로서 사진기를 손에 들었으니 활짝활짝 웃으면서 놀다가 문득 사진 한 장 찍을 수 있습니다.

김기찬 님은 ‘골목이웃’인 골목사람을 담벼락에 붙여놓고 증명사진 찍듯이 사진을 찍지 않습니다. 골목이웃이 골목에서 일구는 ‘골목삶’을 물끄러미 바라보다가 문득 한 장 찍습니다. 골목삶이 드러날 수 있는 빛살하고 그림자를 살핍니다. 골목노래를 부를 만한 이야기로구나 하고 느낄 적에 햇볕과 햇빛과 햇살을 골고루 살펴서 ‘작은 골목동네에 무지개가 드리우는’ 사진을 빚습니다.

칼라사진이라서 무지개빛이 드러나지 않습니다. 칼라필름으로 찍더라도 ‘너와 내가 이웃이 아닌 채’ 찍으면 시커먼 그늘이 지기 마련입니다. 흑백필름으로 찍더라도 ‘나와 너는 늘 살가운 이웃’으로 서면서 찍으면 맑으면서 밝은 해님이 방긋 고개를 내밀기 마련입니다.

김기찬 님은 오래도록 다리품을 팔아서 사진을 찍었습니다. 아니, 다리품을 판다기보다 오래도록 골목사람하고 이웃으로 지내다가 문득문득 넌지시 사진을 찍었습니다. ‘이웃으로 지내기’에 자주 찾아와서 인사를 여쭙니다. 이웃으로 지내니까 꾸준히 찾아와서 말을 섞고, ‘기념사진’을 찍어서 골목이웃한테 나누어 줍니다.

골목에 들어서면 늘 조심스러웠다. 특히 동네 초입에 젖먹이 아기들을 안고 있는 젊은 엄마들에게 카메라를 들이댄다는 것은 동네에서 쫓겨나기 알맞은 행동이었다. 사실 젊은 엄마들을 찍을 수 있게 된 것은 내 나이도 오십이 넘어서였다. 오랜 시간을 두고 서서히 접근할 수밖에 없었던 것이다. (590쪽)

호젓한 골목길을 걷다 보면 어디에서나 골목꽃을 만날 수 있습니다. 골목꽃은 ‘빈 식용유 통’이나 ‘빈 스트로폼 상자’에서 피어날 수 있습니다. 골목꽃은 꽃그릇이 아닌 길바닥이나 담벼락에 뿌리를 내려서 피어날 수 있습니다.

한갓진 골목동네에서 골목이웃을 만나러 마실을 다니다 보면 어디에서나 골목나무를 마주할 수 있습니다. 내가 골목동네에서 마주한 골목나무를 꼽아 보자면, 감나무, 배나무, 능금나무, 포도나무, 살구나무, 석류나무, 대추나무, 복숭아나무, 오동나무, 탱자나무, 모과나무, 매화나무, 밤나무, 호두나무, 배롱나무, 수수꽃다리, 무화과나무 …… 들입니다. 수세미 넝쿨이 전봇대나 전깃줄을 타고 오르다가 큼지막한 열매를 맺는 모습도 쉽게 봅니다. 굵고 큰 호박알이 담벼락이나 지붕을 올라탄 모습도 어렵잖이 봅니다.

골목이웃은 서로 열매를 나눕니다. 골목이웃은 서로 이야기를 나눕니다. 골목이웃은 서로 마음을 나누면서 꿈과 노래와 웃음을 나눕니다.

나는 인천이라는 고장에서 나고 자랐습니다. 내 어릴 적 동무는 모두 골목동무이고, 나도 내 동무한테는 골목동무이면서 서로 골목이웃입니다. 그런데, 이 골목동네에서 살다가 ‘사진기를 손에 쥐고 찾아오는 사람’을 보면 으레 공무원이나 작가인데, 공무원은 공무원대로 ‘하루 빨리 이 골목동네를 밀어내어 아파트를 높이 세우는 정책에 자료로 쓸 사진’을 찍습니다. 작가는 작가대로 ‘가난한 옛날을 추억처럼 되새기는 아련한 흑백필름 영화 같은 모습으로 보여질 만한 구도’를 잡아서 사진을 찍습니다.

골목동네에서 골목이웃하고 어깨동무를 하면서 골목동네 모습을 사진으로 찍는 공무원이나 작가는 좀처럼 찾아보기 어렵습니다. 스치듯이 구경하면서 바라보다가 사진을 찍는 눈매하고, 한동네 이웃으로서 어깨동무를 하며 사진을 찍는 눈빛은 사뭇 다릅니다. 어쩌다가 한 번 사진여행이나 출사를 와서 사진을 찍는 손매하고, 한동네 사람으로서 즐겁게 뿌리를 내리며 사진을 찍는 손길은 매우 다릅니다.

한 달을 살며 한 달 동안 마주한 기쁨을 사진으로 담습니다. 한 해를 살며 한 해 동안 겪은 즐거움을 사진으로 옮깁니다. 한 삶을 오롯이 가꾸며 한 삶에 걸쳐 빚은 모든 꿈과 노래와 웃음을 사진으로 아로새깁니다.

이 집을 계단집이라고 했는데 아주머니들이 많이 모여들어 정담을 나누는 곳이었다. 오른쪽에 앉아 이가 아프신지 인상을 쓰고 계신 분이 왕초 할머니시다. 이곳에 모이는 분들 중에 연세가 제일 많아 왕초 언니라고도 했다 … 11년 후, 그동안 왕초 할머니와 나는 많이 친해졌다. 왕초 할머니가 사진 촬영하는 나를 놀리는 것을 봐도 알 수 있다. (550쪽)

열 살 어린이는 골목에서 신나게 뛰놉니다. 스무 살 젊은이는 골목에서 벗어나 다른 삶터를 꿈꿉니다. 서른 살과 마흔 살을 거치면서 다른 고장에서 바지런히 일하다가, 쉰 살 언저리가 되면서 골목을 새삼스레 다시 봅니다. 예순 살을 지나면서 ‘골목을 사진으로 찍는 일은 기록도 추억도 되새김도 정취도 아닌’ 줄 시나브로 또렷하게 알아차립니다. 골목을 사진으로 찍는 일이란, 어른으로서 누리는 ‘골목놀이’입니다. 삶이 태어나는 자리를 사랑하는 눈길로, 삶을 가꾸는 보금자리를 어루만지는 손길로, 골목동네 이야기를 사진으로 영글어 놓습니다.

김기찬 님이 찍은 사진이 좋아 보여서 골목길을 사진으로 찍어도 재미있습니다. 다만, 언뜻 스치듯이 찍거나 한두 번 찍고 그친다면, ‘김기찬 님이 골목동네를 마음으로 끌어안으면서 보여준 숨결’을 사진으로 되살리지 못해요. 《골목안 풍경 전집》에 흐르는 사진은 ‘그저 풍경’이기만 하지 않습니다. “골목안 노래 풍경”이고 “골목안 사랑 풍경”이며 “골목안 놀이 풍경”에다가 “골목안 이야기 풍경”입니다. 노래와 사랑과 놀이와 이야기는 구경꾼 눈길로는 담아낼 수 없습니다. 모든 골목집에 햇볕이 손바닥만큼 골고루 비추듯이, 모든 골목동네 사람들을 살가운 이웃으로 느끼는 가슴이 되면서 찬찬히 다가서려는, 그러니까 ‘골목을 내 몸과 마음으로 살아내는’ 발걸음과 손짓이 될 적에 비로소 “골목 사진”이라고 할 수 있습니다.

마음으로 다가서면서 찍지 않는 사진이라면, 골목동네를 빨리 허물어서 높은 아파트로 바꾸는 정책을 밀어붙이려고 ‘일부러 퀴퀴하고 어둡게 보이도록’ 사진을 찍는 개발업자 사진질하고 무엇이 다르겠습니까?

잘나지도 않으나 못나지도 않은 이웃이기에 빙그레 웃는 낯빛이 곱습니다. 가난하든 가난하지 않든 손바닥만 한 땅뙈기를 꽃밭하고 텃밭으로 일구는 이웃이기에 꽃내음을 함께 맡으면서 정갈한 바람을 마십니다.

골목꽃이 사진꽃으로 거듭납니다. 골목노래가 사진노래로 다시 태어납니다. 골목빛이 사진빛을 새롭게 북돋웁니다. 골목삶을 사진삶으로 맞아들여서 이 지구별에 따스하고 넉넉한 바람 한 줄기를 일으킵니다. 오랜 나날 품을 들였기에 내놓을 수 있는 《골목안 풍경 전집》입니다. 사랑하고 꿈으로 오래도록 품을 들인 ‘골목이웃’ 사진이 《골목안 풍경 전집》에서 그치지 않고, 이 나라 젊은 작가들이 새로운 눈빛과 손길로 새로운 아름다움을 앞으로도 조촐히 나누어 줄 수 있기를 빕니다.

그러고 보니, ‘골목’을 이야기하는 사진을 찬찬히 바라보다가 ‘골목길’에 이은 ‘골목집·골목사람·골목꽃·골목나무·골목동네·골목이웃·골목아이·골목삶’ 같은 낱말을 하나씩 새로 짓습니다. 이런 낱말은 한국말사전에 없을 텐데, 사전에 없는 말이어도 즐겁게 쓰고 싶습니다. 골목을 사랑스레 바라본다면 ‘골목밭·골목놀이·골목살림·골목사랑’ 같은 낱말도 새삼스레 지을 수 있겠지요. 4348.7.29.물.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 사진책 읽는 즐거움)