-

-

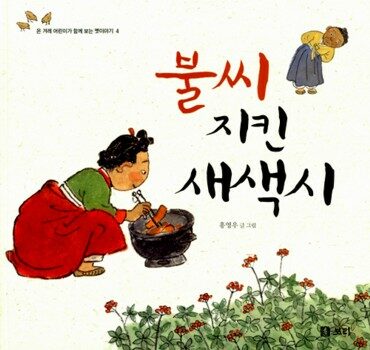

불씨 지킨 새색시 ㅣ 온 겨레 어린이가 함께 보는 옛이야기 4

홍영우 글.그림 / 보리 / 2010년 11월

평점 :

다 함께 즐기는 그림책 538

따스하면서 고운 불씨를 지키는 살림

― 불씨 지킨 새색시

홍영우 글·그림

보리 펴냄, 2010.11.10.

가스불을 켜면 어느 집에서나 손쉽게 밥을 지을 수 있는 오늘날입니다. 불씨를 지킨다든지, 불씨를 그러모은다든지, 불을 지핀다는 생각이나 걱정이 없는 오늘날입니다.

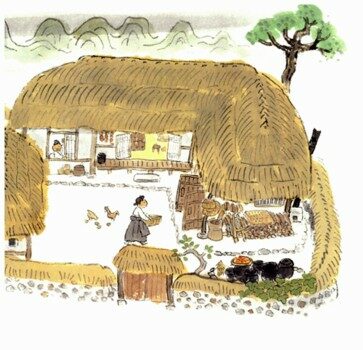

지난날에는 누구나 불씨를 건사하려고 몹시 애썼습니다. 늘 나무를 해서 갈무리하고, 부엌에서 지피는 불이 꺼지지 않도록 여러모로 마음을 기울였습니다. 가시내뿐 아니라 사내도 불을 지필 줄 알아야 했고, 어른뿐 아니라 아이도 스스로 불을 지필 줄 알았습니다.

곰곰이 헤아리면, 지난날에는 불을 지피는 일뿐 아니라, 호미질이나 낫질을 누구나 다 알았고, 지게질이라든지 절구질도 누구나 할 줄 알았습니다. 키질이나 절구질을 모르고서야 집살림을 할 수 없습니다.

어느 마을에 불씨를 한 번도 꺼뜨리지 않고 고스란히 지켜 온 집이 있었어. 할아버지의 할아버지의 또 그 할아버지 때부터 말이야. (2쪽)

홍영우 님이 살가운 그림결로 되살린 옛이야기 그림책인 《불씨 지킨 새색시》(보리,2010)를 찬찬히 읽습니다. 서른 해 남짓 앞서 이 옛이야기를 말로 들을 적에 몹시 조마조마하던 일이 떠오릅니다. 왜 그러한가 하면, ‘새색시’는 여러 날 잇달아 불씨를 꺼뜨리고 말았기 때문입니다. 더군다나 새색시가 잘못해서 불씨가 꺼지지 않습니다. 새벽마다 무슨 일이 생겨서 누군가 불씨를 몰래 꺼뜨렸기 때문입니다.

그런데 말이지요, 시어머니는 새색시를 나무라기만 합니다. 왜 불씨가 꺼졌는가를 헤아리거나 살피지 않고 새색시를 꾸짖기만 합니다. 오랜 옛날부터 불씨를 안 꺼뜨리고 이었는데, 새색시 때문에 집안이 무너지겠다면서 울고 불고 부아를 냅니다.

이튿날 아침 일찍 새색시가 일어나 부엌에 내려가 보니 불씨항아리에 담은 불씨가 꺼져 있지 않겠어? “아이쿠, 이를 어째!” 새색시는 그만 눈앞이 캄캄해졌어. (8쪽)

백 해이든 이백 해이든, 또 오백 해이든 천 해이든, 불씨를 안 꺼뜨리고 이을 수 있습니다. 그런데, 이 불씨는 하루아침에 꺼질 수 있습니다. 불이 꺼졌으면 어떡해야 할까요? 다시 피우면 돼요. 불을 지펴서 밥을 끓여 먹을 수 있다면, 불은 언제이든 다시 지필 수 있다는 뜻입니다. 오늘날처럼 성냥이나 라이터나 가스불이 없을 뿐, 불을 지피는 길을 아니까 아궁이에 불을 땝니다. 들이나 마당에서도 모닥불을 지필 수 있어요.

시어머니가 새색시를 나무라는 까닭은 ‘며느리로 들어온 가시내’가 오래도록 불씨를 안 꺼뜨린 ‘발자취(역사)’를 새색시가 깼기 때문입니다. 그런데 말이에요, 불씨를 꺼뜨리면 참말 큰일이 일어날까요? 일어날 수도 있고, 안 일어날 수도 있습니다. 그러면, 큰일이 일어나면 어떻게 될까요? 큰일은 좋을까요, 나쁠까요? 큰일을 일으킨 사람은 어떻게 해야 할까요?

불씨는 무척 소담스럽습니다. 그렇지만, 며느리도 사위도 모두 애틋하고 사랑스럽습니다. 불씨는 무척 아낄 만합니다. 그렇지만, 시어머니와 시아버지도, 아이들도 모두 아낄 숨결이요 목숨이며 한집 사람들입니다.

기둥 한쪽이 무너졌으면 다시 세우면 됩니다. 지겟다리가 부러졌으면 새 다리를 받치면 됩니다. 논둑이 무너졌으면 다시 쌓으면 됩니다. 그러면, 사람 마음은 어떻게 해야 할까요.

새색시는 몰래 다가가 여자애 치맛자락에다 명주실을 꿰었어. 날이 밝으면 어느 집 애인지 찾아가 혼꾸멍내 주려고. 불씨가 다 죽은 것을 본 여자애는 눈 깜짝할 사이에 어디론가 사라져 버렸지. (23쪽)

옛이야기 《불씨 지킨 새색시》는 그저 ‘불씨’만 다루지 않는다고 느낍니다. 오랫동안 안 꺼뜨린 불씨가 대단하다는 소리를 들려주는 옛이야기는 아니라고 느낍니다. 오래도록 불씨를 안 꺼뜨렸으니 하늘에서 선물을 내린 옛이야기라고만 읽어도 될는지 좀 아리송하기도 합니다. 불씨를 아낄 줄 아는 마음을 하늘이 곱게 여겨서 선물을 내릴 수도 있지만, 이보다는 한식구가 서로 따사로이 아끼면서 너른 마음으로 사랑을 나누라는 뜻이리라 느낍니다.

그림책 《불씨 지킨 새색시》를 보면 시어머니가 산삼밭을 보고는 아주 좋아서 춤을 추는 대목이 나오면서 끝을 맺습니다. 이대로 끝을 맺어도 나쁘지는 않습니다만, 산삼밭을 찾아서 떼돈을 벌어들일 수 있어서 ‘며느리를 다시 본다’는 대목은 어쩐지 서글픕니다. 불씨를 꺼뜨렸어도, 큰돈을 벌어들였기에 잘못을 봐준다는 흐름이 될 수도 있으니까요.

나는 《불씨 지킨 새색시》를 보면서, 시아버지가 새색시를 여러 차례 너그러이 봐주는 대목이 반가웠습니다. 시어머니가 아무리 불같이 부아를 내도, 시아버지는 너그러이 새 불씨를 새색시한테 주었습니다. 새색시는 밤마다 뜬눈으로 불씨를 지키는데, 새벽녘에는 너무 졸려서 그만 까무룩 졸고, 살짝 존 틈에 다시 불씨가 꺼졌습니다. 마침내 새벽까지 한숨을 안 자고 지킨 날, 불씨를 꺼뜨린 ‘숲님(산삼님)’을 알아채고는 숲님 치맛자락에 명주실을 꿰었어요.

식구들은 서로 밀고 당기면서 바위로 기어 올라갔어. 올라가서 보니 바위 틈에 풀 무더기가 있는데, 풀잎 하나에 명주실에 매여 있지 않겠어? (29쪽)

‘너그러이 한식구를 품는 마음’이 흐르는 옛이야기이면서, ‘집살림을 알뜰히 지키려고 애쓰려는 마음’이 함께 어우러지는 옛이야기가 《불씨 지킨 새색시》가 아닐까 하고 생각합니다. 그리고, 이 옛이야기를 빌어서 아이들한테 불씨를 어떻게 건사하는가를 알려주고, 불을 함부로 다루지 말도록 가르쳤으리라 느껴요. 불씨가 우리 삶에 얼마나 고마운가를 새롭게 돌아보도록 알려주려고 옛사람은 이러한 옛이야기를 빚었을 테고, 불씨처럼 넉넉하고 포근한 숨결로 온누리를 비추는 해님을 그리고, 숲과 들과 꽃을 모두 아끼자는 생각을 아이들한테 물려주려고 했으리라 느낍니다. 밥과 국과 물을 끓이도록 도와주는 불씨 하나는 언제나 따스하면서 아름답습니다. 4348.6.9.불.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 시골 아버지 그림책 읽기)