-

-

문조님과 나 1

이마 이치코 지음 / 시공사(만화) / 2003년 6월

평점 :

품절

만화책 즐겨읽기 506

내 곁에서 노래하는 새 한 마리

― 문조님과 나 1

이마 이치코 글·그림

이은주 옮김

시공사 펴냄, 2003.6.20.

우리 집은 새가 깃드는 집입니다. 우리 집 마당에는 제법 크게 자란 후박나무가 있고, 뒤꼍에도 제법 크게 자란 감나무가 있습니다. 우리 집 나무는 매화나무와 모과나무도 하늘 높이 가지를 뻗습니다. 무화과나무와 초피나무도 해마다 키를 높입니다.

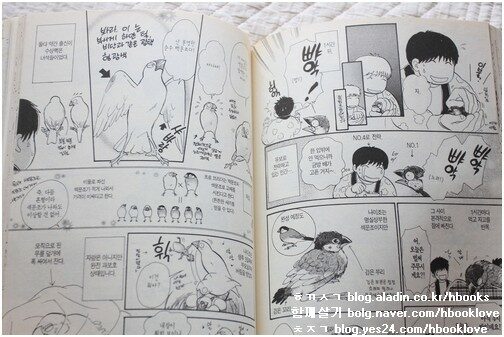

이리하여 온갖 새가 아침저녁으로 깃들고, 아예 처마 밑에 둥지를 틀기도 합니다. 먼저, 제비가 처마 밑에 둥지를 짓습니다. 처마 밑 제비집은 모두 석 채입니다. 이 제비집에는 봄부터 늦여름까지 제비가 머뭅니다. 가을이 되어 제비가 따순 나라로 돌아가면, 어느새 딱새랑 참새가 제비집에 슬그머니 들어옵니다.

마루와 마당 사이를 오가다가 제비집에서 파르르 날아오르는 딱새랑 참새를 볼 때면, 어느 모로는 귀엽고 어느 모로는 웃음이 나옵니다. 제비가 멋지게 지은 집이기에 다른 작은 새도 깃들 만하지만, 웬만하면 딱새나 참새가 스스로 둥지를 지으면 한결 나을 텐데 싶습니다.

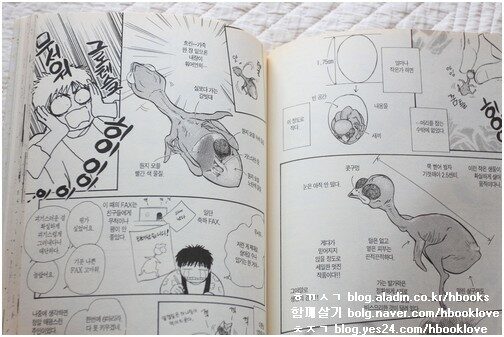

- ‘손이 동그랗게 모여 있으면, 마음대로 들어와 잠을 잔다. 솔직히 말해서 방해되지만 저항할 수 없다. 그게 무엇이든 하던 일을 중단하고 문조 님의 잠을 방해하지 않도록 노력한다. 그동안 아무것도 못하기 때문에 결국 함께 잠들고 만다.’ (10쪽)

- ‘일하는 중에 펜을 든 오른손에 자리를 잡으면 무척 방해가 된다. 무슨 이유에선지 오른손이 아니면 안 되는 것 같다.’ (20쪽)

이마 이치코 님이 빚은 만화책 《문조님과 나》(시공사,2003) 첫째 권을 읽습니다. 만화를 그리는 이마 이치코 님은 이녁 집에 ‘문조’라 하는 조그마한 새를 기른다고 합니다. 만화를 그리느라 밤을 새우기 일쑤라고 하니, 집 바깥으로 나다닐 겨를은 무척 적겠지요. 온 하루를 집에서 보내야 한다면, 《문조님과 나》를 그린 분처럼 집에서 작은 새나 짐승을 기를 만하리라 생각합니다.

그런데, 책이름을 보면 “문조와 나”가 아닙니다. “문조‘님’과 나”입니다. 귀염둥이로 기르는 새가 아니라 ‘님’을 모시면서 사는 셈이라고 할 만합니다.

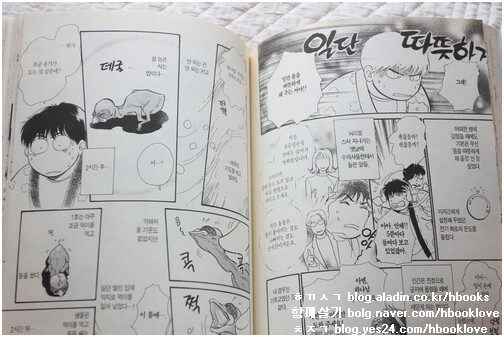

- ‘생물을 키운다는 것은 정말 멋지다. 이런 커다란 기쁨을 주다니. 하나칭, 고마워. 후쿠피의 알을 낳아 줘서 정말로 고마워.’ (39쪽)

- ‘30개째에 마침내 부화한 이 새끼는 결국 수컷이었기 때문에, 보이는 그대로 나이조(내장)라 이름지었다. 현재까지 통산 100개 이상을 산란했지만, 살아남은 건 나이조 한 마리뿐.’ (47쪽)

만화책 《문조님과 나》에 나오는 작은 새는 저 하고 싶은 대로 하면서 삽니다. 작은 새를 돌보는 만화가는 작은 새가 저 하고 싶은 대로 하도록 마음을 기울입니다. 마치 아기를 돌보며 지내는 듯한 삶입니다. 아기가 물을 쏟든 책을 찢든 언제나 놀이로 누리듯이, 작은 새도 언제나 놀이를 하듯이 만화가 둘레에서 얼쩡거립니다. 만화를 그리는 손아귀로 파고들어서 잠을 자려 하고, 놀아 달라 하고, 먹이를 달라 합니다. 다른 일을 할 겨를을 내지 못하게 합니다.

그런데, 작은 새와 함께 살면서 만화가는 새로운 만화를 그릴 수 있습니다. 바로 ‘작은 새와 지내는 나날’을 만화로 그릴 수 있습니다. 아기를 낳아 돌보는 어버이가 만화를 그린다면 ‘아기를 돌보는 나날’을 만화로 그릴 수 있어요. 글을 쓰거나 사진을 찍는 어버이라면, 아기와 보내는 나날을 글로 쓰거나 사진으로 찍을 수 있습니다.

- ‘아직 삼킬 힘이 없으므로, 이쑤시개에 약간의 물을 묻혀 물과 함께 목 안쪽으로 밀어넣어 준다. 아무튼 작기 때문에 신경이 쓰이는 작업이다. 이런 짓을 언제까지 해야 하는 건지. 약 2시간마다 먹이를 준다.’ (60쪽)

- ‘5일째 저녁, 약하긴 하지만 겨우 조금 소리를 내게 되었다. 작은 생물은 좋아지는 것도 나빠지는 것도 순식간. 거꾸로 보면, 작으면 작을수록 원시적인 생명력은 강한 것인지도 모른다.’ (67쪽)

작은 새는 그야말로 작습니다. 어른이 한손으로 쥐어도 작지만, 아이가 한손으로 쥐어도 몹시 작습니다. 작은 어미 새가 새끼를 낳으면 더할 나위 없이 작습니다. 먹이를 주거나 물을 먹일 적에도 몹시 마음을 기울여서 해야 합니다.

《문조님과 나》를 그린 분은 새끼 새를 돌보면서 두 시간마다 먹이를 주었다고 합니다. 아기를 낳아 돌보는 어머니는 으레 삼십 분마다 젖을 먹입니다. 낮에도 밤에도 똑같습니다. 아기는 낮이나 밤을 따지지 않아요. 아기는 밤이라서 자고 낮이라서 깨지 않습니다. 자고 싶을 적에 자고, 깨어서 놀고 싶을 적에 놉니다. 그러니, 아기를 낳아 돌보는 어버이는 ‘이제껏 겪은 적이 없는 새 삶’을 온몸으로 겪습니다. ‘오늘은 어버이로 지내는 내’가 ‘예전에 아이로 지낼 적’에 우리 어버이도 나를 이렇게 돌보았구나 하고 온마음으로 느끼면서 삶을 새롭게 바라봅니다.

- ‘심야에 혼자서 일에 몰두하는 나. 혼자 알에 집중하고 있는 하나칭. 순진한 눈빛으로 내 얼굴을 쳐다보는 하나칭. 한 명의 인간과 한 마리의 새. 지금 깨어 있는 것은 우리 둘뿐. 둘 사이에 따뜻한 공감과도 같은 것이 흐르고, 그리고 뜨겁고 커다란 똥을 손에 쥐어 주었다.’ (99∼100쪽)

삶을 새롭게 바라볼 수 있는 사람이 ‘새로운 이야기’를 만화로 그리거나 글로 쓰거나 사진으로 찍을 수 있습니다. 작은 새를 돌보는 일은 힘들지 않습니다. 힘과 마음을 오롯이 쏟아야 할 뿐입니다. 아기를 보살피고 아이와 함께 지내는 나날도 힘들지 않습니다. 힘과 마음을 몽땅 쏟아야 할 뿐입니다.

《문조님과 나》를 그린 분이 새똥을 손에 쥐듯이, 나도 두 아이를 돌보면서 날마다 똥을 손에 쥐며 살았습니다. 똥기저귀와 똥바지와 오줌기저귀와 오줌바지를 날마다 수없이 빨고 말리고 개고 다리면서 살았습니다.

작은 새는 만화가한테 날마다 기쁨을 베풉니다. 작은 아이들은 어버이한테 날마다 사랑을 베풉니다. 우리는 서로서로 언제나 기쁘게 웃고 노래하는 새입니다. 나는 어미 새이면서 아기 새입니다. 우리 아이는 아기 새이면서 어미 새입니다. 나를 낳아 돌본 어버이도 어미 새이면서 아기 새입니다. 함께 노래하면서 삶을 즐기는 아름다운 숨결입니다. 4348.6.4.나무.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 시골에서 만화읽기)