-

-

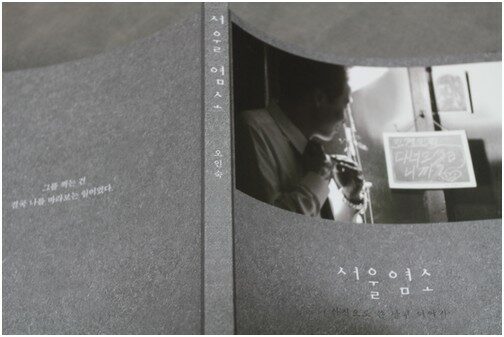

서울 염소

오인숙 지음 / 효형출판 / 2015년 5월

평점 :

절판

사진잡지 <포토닷> 2015년 6월호와 <오마이뉴스>에 함께 올리는 글입니다.

..

내 삶으로 삭힌 사진책 95

한손을 거들어 살림하면서 사진이랑

― 서울 염소, 사진으로 쓴 남편 이야기

오인숙 사진·글

효형출판 펴냄, 2015.5.1.

집안일을 모두 하고, 집살림을 도맡으면서, 사진까지 신나게 찍는 사진가는 얼마나 있을까요? 한국뿐 아니라 다른 나라에서도 ‘살림꾼’이자 ‘사진가’인 사람은 대단히 드물리라 생각합니다. 평등이나 가사분업이라는 말을 헤아리더라도, 한국 사회에서는 아직 가시내가 집안일과 집살림을 맡아야 한다고 여깁니다. 가시내가 집안일을 맡지 않으면 사내가 집안일을 맡아야 할 텐데, 씩씩하고 즐겁게 집안일을 맡으면서 아이를 돌보는 사내는 매우 드뭅니다. 한집에서 가시내와 사내가 모두 바깥일을 하거나 사진을 찍는다면, 아마 이 집에는 ‘집일을 돕는 일꾼’을 따로 두겠지요.

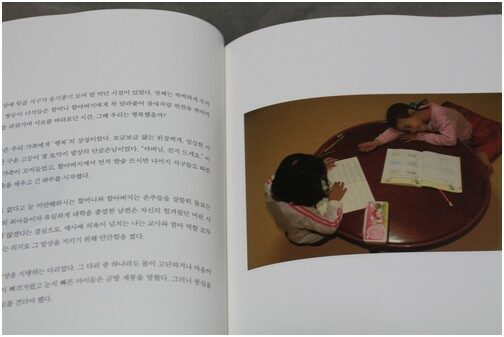

.. 동그란 밥상에 일곱 식구가 옹기종기 모여 밥 먹던 시절이 있었다. 첫째는 씩씩하게 수저질을 하고, 쌍둥이 녀석들은 할머니 할아버지에게 착 달라붙어 참새처럼 반찬을 받아먹고, 웃음꽃을 피워 가며 서로를 바라보던 시간. 그때 우리는 행복했을까 … 학교에서 급식을 시행하면서 정다운 점심시간도 추억 속으로 사라졌다. 교사들도 급식을 이용하라는 지시가 떨어졌고 점심시간 외출마저 금지되었다 .. (10, 14쪽)

《윤미네 집》이라는 멋진 사진책이 있습니다. 이 사진책을 선보인 전몽각 님은 이녁 딸아이를 더없이 사랑스러운 눈길로 바라보면서 사진을 일구었습니다. 그런데, 전몽각 님은 집안일을 하거나 아이를 보살피면서 키우는 몫은 맡지 않았습니다. 딸아이가 자라는 긴 나날 가운데 아주 조그마한 토막을 바라보면서 ‘작은 토막 같은 나날’에서 ‘구슬처럼 빛나는 삶자락’을 잡아채어 사진으로 담았습니다.

사진책 《윤미네 집》을 읽을 적에는 두 가지를 엿볼 수 있습니다. 첫째, 전몽각 님이 바깥일이 대단히 바빠서 여느 날에는 아이들이 잠든 모습만 겨우 보았고, 주말에 겨우 짬을 살짝 내어 몇 장을 찍을 수 있었다고 하는데, 이렇게 토막토막 짧은 틈을 헤아리면서도 ‘구슬처럼 빛나는 삶자락’을 사진으로 여미었습니다. 바깥일에 바빴던 전몽각 님한테는 집에서 살짝살짝 바라보는 아이들 모습이 언제나 구슬처럼 빛납니다. 다음으로, 전몽각 님은 이녁 딸아이한테서 ‘보배처럼 사랑스러운 삶결’을 모두 바라보거나 느끼지 못했습니다. 전몽각 님이 아닌 전몽각 님 곁님인 ‘아이 어머니’가 이녁 딸아이를 사진으로 찍었으면, 사진책 《윤미네 집》하고 사뭇 다른 이야기가 흐르는 사진과 책이 태어났으리라 느낍니다.

곰곰이 돌아보자면, ‘전업주부 사진가’를 찾아보기는 어렵습니다. ‘전업주부 작가(글 쓰는 사람)’는 제법 있으나, 이런 분도 그리 많지는 않습니다. ‘전업주부 화가’라든지 ‘전업주부 예술가’는 몇 사람이나 될까요?

집안일과 집살림을 도맡는다면, 다른 일을 할 겨를이 없습니다. 아침저녁으로 밥을 차리기만 해도 몹시 바쁩니다. 밥차림은 밥짓기로 끝나지 않습니다. 먹을거리를 손수 지어서 거두든, 저잣거리에 마실을 가서 장만하든, 이래저래 품과 겨를이 많이 듭니다. 밥을 차리려면 먹을거리를 손질해야 하고, 밥을 다 먹은 뒤에는 치워야 하지요. 한집에서 사는 사람들이 입는 옷을 빨래하고 건사해야 하며, 집 안팎을 늘 치우고 갈무리해야 합니다.

다시 말하자면, ‘전업주부 사진가’가 되기란 가시내한테나 사내한테나 몹시 어렵습니다. 그리고, ‘전업주부 사진가’가 된다면 이제껏 ‘전업 사진가’가 바라보는 눈길에서 크게 벗어나거나 새로운 눈길이 되어 삶을 읽는 사진을 선보일 수 있습니다.

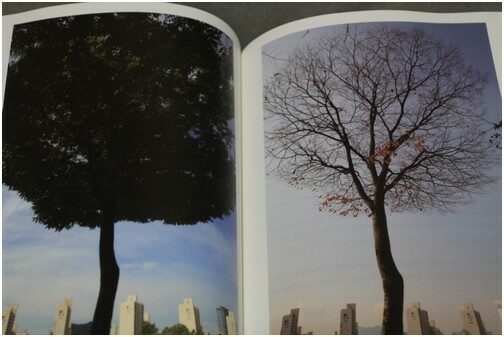

.. 이사하기 며칠 전이었다. 열 살이 되어서도 잠들기 전이면 이야기를 해 달라고 칭얼대는 큰아이에게 곧 떠나게 될 이 집에 어떻게 오게 되었는지 들려주었다 … 나는 눈을 감고 그(남편)의 모습을 그려 보았다. 굵은 목줄로 쇠말뚝에 매인 서울 염소 한 마리, 고개를 떨구고 사무실로 들어가 의자에 앉는다. 햇볕이 그립고 자유롭게 걷고 싶지만 보이지 않는 목줄이 더욱 그를 옥죈다 .. (18, 41쪽)

오인숙 님이 빚은 사진책 《서울 염소, 사진으로 쓴 남편 이야기》(효형출판,2015)를 읽습니다. 오인숙 님은 처음에는 교사로 일하던 삶이었고, 나중에 교사살이를 그만둡니다. ‘아주 전업주부’라고는 할 수 없을는지 모르나, ‘집안일과 집살림을 많이 맡는 가시내’입니다. 이렇게 집안일과 집살림을 거느리거나 건사하면서 한손에 사진기를 쥡니다.

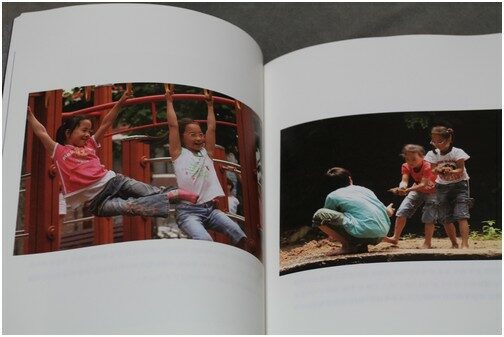

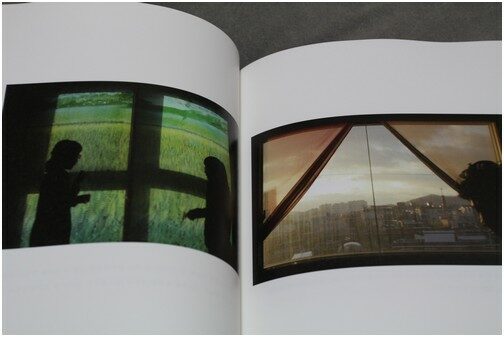

사진책 《서울 염소》에는 오인숙 님이 낳아서 돌본 아이들 모습이 흐르고, 오인숙 님과 함께 사는 곁님 모습이 나란히 나옵니다. 처음에는 오인숙 님하고 함께 사는 곁님 이야기만 책 하나로 엮으려 했다는데, 여러모로 길이 잘 트이지 않아서 이 책은 아이들 이야기와 곁님 이야기를 함께 묶었다고 합니다.

어느 모로 본다면, 곁님 이야기만 담을 적에 ‘서울 염소’라는 이름에 걸맞게 ‘꿈으로 나아가지 못하고 목이 매인 남편 삶자리’를 더 잘 들려줄 만할 수 있습니다. 그러나, 아이들 이야기가 함께 깃들기에, ‘서울 염소’인 남편이 누구하고 어떤 곳에서 어떤 삶을 누리는가 하는 대목을 찬찬히 들여다볼 수 있습니다.

목이 매인 ‘서울 염소’이지만, 회사(일터)에서 일을 마치면 ‘그리운 보금자리’로 돌아갈 수 있고, ‘매인 몸’을 따스히 안고 기쁘게 어루만질 아이들이 있어요. ‘서울 염소’가 서울 염소인 채 도시에서 회사일을 하면서 ‘죽지 않고’ 버틸 수 있는 힘은 바로 이녁(남편)한테 곁님인 오인숙 님과 아이들입니다.

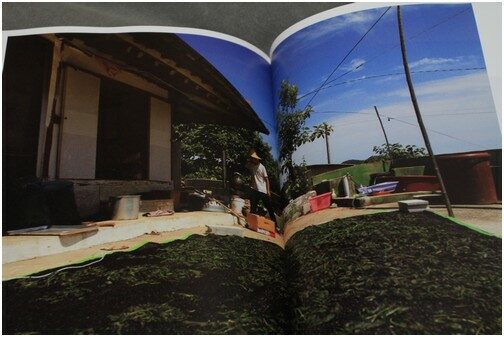

.. 그곳(시골)에 갈 때마다 남편의 병이 깊어지는 듯했다. 먹을 것 손수 농사짓고 살 곳도 스스로 만들어 보겠다 말하는 남편을 보며 복잡한 심경으로 눈빛이 흔들렸다 … 얼굴이 확 붉어졌다. 나는 남편에게 단 한 번도 혼자만의 시간을 허락하지 않았다는 걸 깨달았다 … 아침마다 빛과 빛 사이로 조용히 산책을 갔다. 이곳에선 자그마한 산새의 노랫소리가 가장 큰 뉴스거리이다.. (108, 142, 157쪽)

곁에 있는 님인 곁님입니다. 우리는 흔히 ‘남편’이나 ‘아내’라는 말을 씁니다만, ‘남편·아내’라는 낱말을 한국사람이 쓴 지는 얼마 안 됩니다. 예전에는 따로 부름말이 마땅히 없었다고 할 만한데, 오늘날 사회에서는 법률용어나 행정용어로 ‘남편·아내’를 쓰지만, 이런 이름을 한번 되짚어 보아야지 싶습니다. 한집을 이루어 보금자리를 가꾸는 두 사람은 어떤 사이일까요? 사랑으로 살림을 가꾸면서 이야기를 빚는 두 사람은 어떤 짝일까요?

서로 아끼는 사이일 테고, 서로 헤아리고 보살피는 짝이겠지요. 서로 바라보는 눈길은 ‘하늘에 계신 님’을 마주하는 마음일 테며, 곁에서 따사로이 품고 안으며 돌보는 숨결일 테지요.

.. 쌍둥이 두 딸의 복잡 미묘한 관계를 사진으로 이해하려고 했듯이 남편에게 드리운 그늘을 이해하기 위해 카메라를 들었다. 그러나 남편은 달랐다. 온갖 표정을 지으며 풍부한 감정을 표현하는 여자아이들과는 달리, 남편은 웃거나 화내거나 무표정한, 딱 세 가지의 얼굴뿐이었다 … 사진을 찍기 위해서라도 나는 늘 평온한 상태를 유지해야 했다. 사진을 찍으면서 내가 어떤 상황에서 쉽게 화를 내고 좌절하는지 자연스레 알게 되었다. 내 마음이 평화로우면 그는 나보다 열 배는 평화롭고, 내 얼굴에 그늘이 지면 그의 얼굴에는 열 배나 짙은 그늘이 진다는 것도 .. (180, 184쪽)

한손을 거들어 살림하면서 사진이랑 삶이랑 사랑을 가꿉니다. 한손은 집안에 즐거움과 기쁨이 감돌도록 힘을 씁니다. 다른 한손은 집안에 이야기꽃이 피어나도록 도란도란 말을 섞고 사진을 찍습니다.

한손을 거들어 밥을 짓고 글을 씁니다. 한손은 너와 나 사이에 흐르는 꿈을 짓고, 다른 한손은 너와 내가 저마다 나아갈 사랑스러운 길을 닦습니다.

사진이 있기에 모든 것이 될 수 있습니다. 사진이 없어도 모든 것이 될 수 있습니다. 사진을 곁에 놓고 이야기꽃을 피우니 삶을 즐겁게 밝힐 수 있습니다. 사진을 곁에 놓지 않더라도 마음자리에 이야기꽃을 그림으로 넉넉하게 그려서 담으면 삶을 기쁘게 북돋울 수 있습니다.

사진으로 찍어서 갈무리한 이야기를 가만히 바라보면서 웃습니다. 사진으로 찍지 않았어도 마음에 가득가득 아로새긴 이야기를 떠올리면서 노래합니다. ‘전업주부’로 일하는 수많은 어머니는 사진을 모르거나 사진기를 쥘 겨를이 없지만, 마음에는 언제나 사랑과 웃음과 꿈과 노래와 이야기가 흐릅니다. 아이랑 오순도순 놀고 서로 가르치고 배우는 동안 사진 한 장을 함께 찍기에 더욱 즐겁습니다. 곁님이랑 도란도란 말을 섞고 살림을 보듬는 동안 사진 한 장을 살짝 찍기에 더욱 기쁩니다.

눈물도 사진으로 찍고, 웃음도 사진으로 찍습니다. 슬픔도 사진으로 담고, 기쁨도 사진으로 담습니다. 아주 슬퍼서 차마 사진을 못 찍더라도, 이 기운과 느낌을 언젠가 다른 모습으로 사진으로 찍기 마련입니다. 아주 기뻐서 그만 사진을 못 찍더라도, 이 숨결과 마음을 머잖아 새로운 이야기로 사진에 담아요.

함께 사는 사이인 터라 더 가까이 바라보면서, 때로는 가만히 떨어져서 바라볼 수 있습니다. 한길을 걷는 사이인 터라 한 걸음 더 내딛으면서 손을 맞잡고, 때로는 어깨동무를 하며, 때로는 저마다 따로 다른 길을 가더라도 마음으로 생각하고 돌아보면서 만납니다. 《서울 염소》에 나오는 ‘서울 염소’는 곧 ‘시골 염소’가 될까요? 아니면, ‘시골 아저씨’가 될까요? 4348.5.14.나무.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 사진책 읽는 즐거움)