-

-

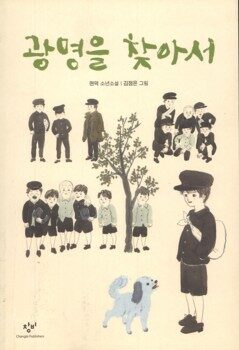

광명을 찾아서 ㅣ 창비아동문고 275

현덕 지음, 김정은 그림 / 창비 / 2013년 11월

평점 :

어린이책 읽는 삶 94

가슴으로 떠오르는 빛 한 줄기

― 광명을 찾아서

현덕 글

김정은 그림

창비 펴냄, 2013.11.8.

아침에 떠오르는 해를 보면 가슴이 두근거립니다. 그야말로 새빨갛게 타오르는 해님은 온누리를 따뜻하게 감쌀 뿐 아니라, 우리 모두한테 고운 숨결을 나누어 줍니다.

처음에는 새빨갛게 떠오르고, 이내 노오란 빛이 되다가, 어느새 하얀 햇살로 번집니다. 해가 뜬 하늘이 까망에서 보라빛을 지나 하늘하늘 물들다가 파랗게 밝는 모습을 함께 봅니다. 왜 ‘해맑다’라 하며, ‘하얗다’라 하는가를 곰곰이 헤아립니다. 아침에 뜨는 해를 보면 이런 여러 낱말이 ‘해’에서 나왔고, 해가 ‘하양’을 가리키는 줄 또렷하게 알아차릴 수 있습니다.

먼 옛날부터 사람들은 스스로 해를 보면서 하얀 숨결을 가슴에 담았을 테고, 스스로 제 가슴에 하얀 숨결을 담으면서 눈부신 노래를 지었을 테지요.

누가 시켜서 보는 해가 아닙니다. 스스로 일어나서 스스로 바라보는 해입니다. 스스로 바라보면서 스스로 거듭나려는 하루입니다. 스스로 거듭나면서 스스로 일구니 기쁜 삶입니다.

.. 아이들은 또 창수에게 은근히 찾아와 타이르듯, 창수 일을 근심해 주는 듯 말했습니다. “어떻게 된 셈이냐? 너 오늘도 안 가지고 왔니? 우리 반이 제일 떨어졌다. 너도 형편이 딱하겠지만 우리도 여간 사정이 딱하지 않다.” 어느 반이 먼저 후원회비를 완납하나 경쟁을 걸어 반마다 성적을 내는 판이었습니다 … 오늘의 자기는 완전히 그들에게서 쫓겨난 몸인 양 외롭고 갈 데 없습니다 .. (12, 29쪽)

현덕 님이 쓴 어린이문학 《광명을 찾아서》(창비,2013)를 읽습니다. 이 책은 1949년에 처음 나왔다고 합니다. 그러니까 예순 해 남짓 지나서 새로운 옷을 입고 다시 나온 셈입니다. 현덕이라는 분이 빚은 어린이문학을 남녘에서 두루 읽은 지 얼마 안 된다고 할 텐데, 이제는 제법 여러 가지 작품을 만날 수 있고, 현덕 님 문학을 빌어 일제강점기와 해방 둘레에 이 나라 어린이와 푸름이가 겪거나 마주해야 하던 삶을 곰곰이 짚을 수 있습니다.

.. 하루 천 원도 벌 수 있고 만 원도 벌 수 있다던 벌이란 수만이의 말대로 쉽고 대수롭지 않은 일인 줄만 알았지, 이렇게 두렵고 누추한 일인 줄은 몰랐던 것입니다. 그러나 창수는 처음부터 이런 것인 줄 짐작하면서도 좋을 대로 생각하려던 것이 잘못의 시초였을 것입니다 … 당사자 수만이나 곰보는 자기가 한 일이 한 사람을 얼마큼 비참하게 만들었나 하는 것에는 조금도 생각 없이, 어린아이들의 무슨 장난처럼 극히 대수롭지 않게 아는 것입니다 .. (73, 83쪽)

1949년에 나온 《광명을 찾아서》에 나오는 아이는 ‘후원회비’ 때문에 크게 시름을 앓습니다. 적지 않은 돈을 학교에 바쳐야 하니, 가난한 아이는 몹시 힘들 수밖에 없습니다. 왜 아이들은 학교에 가서 돈을 바쳐야 할까요? 학교는 아이들한테 무엇을 보여주거나 가르칠까요? 아이들이 슬기로운 사람으로 자라도록 돕는 학교라면, 돈 때문에 닦달하는 일이 없어야 합니다. 무엇보다 ‘돈 많이 빨리 내는 다툼’을 붙이는 일이야말로 엉터리입니다.

그러나, 학교뿐 아니라 교사와 학생도 이런 물결에 그대로 휩쓸립니다. 《광명을 찾아서》에 나오는 아이는 학교에서 돈 때문에 괴롭습니다. 동무들도 이 아이를 따스히 보듬을 줄 모릅니다. 그저 ‘다른 학급한테 밀리니 안 된다’고 여깁니다.

이런 모습은 그저 문학에만 나오는 이야기가 아닙니다. 참말 이러한 삶이었습니다. 우리네 학교는 아이들을 사랑스럽게 가르치는 구실을 못 맡았습니다. 일제강점기에도 해방 둘레에도, 또 1950년대와 1960년대와 1970년대에도, 게다가 1980년대에도 ‘돈을 바치는 곳’이 학교였어요. 이런 학교에 아이들이 ‘의무’로 다녀야 했습니다.

.. 언젠가 한 번 이런 찬란한 하늘을 본 성싶었습니다. 그렇습니다. 몇 해 전인가 시골 외갓집에 갔을 때 마당에 멍석 펴고 앉아 쳐다보던 하늘 같았습니다 … “너, 다시는 그런 일 안 한다고 그랬지.” “네, 다시는 그런 일 안 하겠어요.” “그래 다시는 그 일을 안 한다면 그러면 그다음 날부터 뭘 하겠니? 뭘 하고 먹고살겠느냐 말이다.” .. (116, 162쪽)

곰곰이 돌아보자면, 한국 사회에서 학교는 ‘합법으로 돈을 거두어 학교와 교사가 이 돈을 빼돌리는 곳’ 구실을 한 셈입니다. 아이들이 학교를 다니면서 슬기롭게 철이 들지 않습니다. 아이들은 학교를 다니면 다닐수록 ‘돈’에 따라 사람값이 달라지는 모습을 지켜봅니다. 요즈음은 학교에서 아이들을 덜 때리거나 안 때린다고 하지만, 고작 열 몇 해나 스무 해 앞서까지 이 나라 학교는 ‘아이들을 몽둥이로 두들겨패는 감옥’과 같았습니다.

돈을 걷고, 때리고, 거친 말을 일삼고, 시험성적으로 줄을 세우고, 입시지옥으로 들볶고, 이리하여 스스로 목숨을 끊는 아이들이 잇따르고, 교과서 지식만 외우느라 삶짓기는 하나도 할 줄 모르고, 시험공부만 하면서 사랑은 도무지 모르고, 이러면서 어른들 눈길에서 벗어나 술담배와 살섞기로 노닥거리고, …… 바로 이런 곳이 한국 사회에서 학교라는 곳입니다.

.. “내가 네게 말하려는 새로운 계획이라는 것은 별것이 아니다. 너희들이 가진 그 손을 부끄러운 일에 쓰지 않고 뭘 창조하는 일에 쓰게 하자는 것이다. 즉 창조하는 생활을 하게 하자는 것이다 … 너도 이제부터는 매일 저 아침 해를 보고 기뻐하는 사람이 되어라.” … (187, 190쪽)

어린이문학 《광명을 찾아서》에 나오는 아이는 혼잣힘으로 이 모든 가시밭길을 이겨내지 못합니다. 이겨낼 수 없는 노릇입니다. 떨어져 나가거나 튕겨져 나갈 수밖에 없습니다.

그런데, 이때에 따순 어른이 한 사람이 있습니다. 따순 어른이 ‘가녀린 아이’한테 손을 내밉니다. 따순 어른은 가녀린 아이더러 ‘학교를 다시 다니라’고 말하지 않습니다. 서울을 벗어나서 시골에 ‘새로운 마을(독재정권이 세운 새마을운동이 아닌)’을 짓자고 말합니다. 스스로 삶을 짓고, 스스로 밥과 집과 옷을 지으면서, 틈틈이 즐거이 배우자고 말합니다. 돈과 시험과 졸업장 따위로 사람 사이에 금을 긋는 무시무시한 제도권학교가 아니라 ‘시골에서 흙을 일구면서 삶을 가꾸는 배움마당’을 함께 짓자고 말합니다.

한편, 《광명을 찾아서》를 덮으면서 한 가지를 더 생각해 봅니다. 이 책은 1949년에 처음 나옵니다. 아직 한국사람이 한국말을 제대로 찾아서 누리지 못하던 때에 나온 책입니다. 이리하여 ‘빛’이라는 한국말이 아닌 ‘광명’이라는 한자말을 씁니다. 더욱이, “무슨 일요일 같은 날, 친한 동무와 산보를 하는 것 같았습니다. 이렇게 푸른 하늘 아래 광명이 찬란한 가운데서 어두운 생각에 머리를 썩힌다는 것은 얼마나 옳지 못한 일인가(108쪽).” 같은 글월을 보면 ‘산보’라는 일본말이 나옵니다. “푸른 하늘 아래”와 “찬란한 가운데서”는 ‘서양말을 일본사람이 옮겨서 쓰던 말투’, 이른바 ‘번역 말투’입니다. 이 글월에는 “친한 동무”라는 글월도 나옵니다. 이 글월은 어쩐지 말이 안 됩니다. 그냥 한자말로 ‘친구’라 하든지 한국말로 ‘동무’라 하든지 “가까운 동무”나 “좋은 동무”나 “어깨동무” 같은 낱말을 쓸 만합니다. 이 글월은 “무슨 일요일 같은 날, 오랜 동무와 마실을 하는 듯했습니다. 이렇게 하늘이 파랗고 햇빛이 눈부신 곳에서 어두운 생각에 머리를 썩힌다니 얼마나 옳지 못한 일인가”쯤으로 손질할 수 있습니다.

비록 1949년 작품에서는 일본말이나 일본 말투를 털지 못했어도, 조금 손질을 하거나 꼬리말을 붙일 수 있습니다. 아직 한국사람 스스로 벗어나거지 못하거나 털지 못한 ‘일본 말’이나 ‘일본 말투’를 어떻게 손질할 만한지 찬찬히 보여줄 수 있어야지 싶어요. 책이름도 “광명을 찾아서”를 그대로 쓰기보다는 “빛을 찾아서”나 “새빛을 찾아서”나 “꿈빛을 찾아서”처럼 새롭게 붙일 수 있습니다. 왜 그러한가 하면, 현덕이라는 분이 1940년대가 아닌 2010년대에서 살며 이 책을 새롭게 내놓는다고 한다면, ‘낡은 이름이나 말’은 가볍게 내려놓고 ‘새로운 숨결을 담는 이름이나 말’을 쓰실 테니까요. 그야말로 ‘빛’을 담는 새로운 말을 쓰실 테지요. 4348.4.11.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규/함께살기 . 2015 - 어린이문학 비평)