-

-

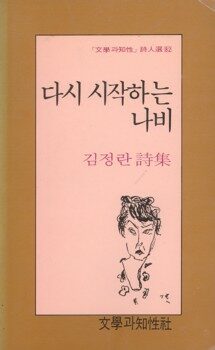

다시 시작하는 나비 ㅣ 문학과지성 시인선 82

김정란 지음 / 문학과지성사 / 1989년 12월

평점 :

구판절판

시를 노래하는 시 93

비바람에 새를 부르는 나무

― 다시 시작하는 나비

김정한 글

문학과지성사 펴냄, 1989.11.20.

어제 낮부터 비바람이 드세게 몰아칩니다. 큰나무도 줄기가 휘청휘청 흔들릴 만큼 바람이 불면서 빗줄기가 굵습니다. 이런 비바람을 느끼며 마당에 서서 가만히 구름과 하늘을 살펴보는데, 온 마을 참새가 우리 집으로 모여듭니다. 이 참새들이 왜 우리 집으로 모여드는가 하고 궁금해서 지켜봅니다. 참새들은 우리 집 마당에 선 커다란 후박나무로 모입니다. 아하, 그렇구나. 그렇습니다.

참새처럼 조그마한 새는 이 비바람에 날려갈 수 있습니다. 비바람을 그을 수 있을 만한 자리를 찾아보았겠지요. 그런데, 마을에 큰나무가 없어요. 우리 마을 다른 집을 보면, 마당에 나무를 건사하는 집이 없습니다. 마을 밭이나 논에도 나무 한 그루조차 없어요. 가끔 감나무가 한둘 있더라도 가지를 죄 칩니다. 열매만 더 얻으려고 온갖 나무가 다 줄기가 싹둑 잘리고 가지는 앙상하게 끊어집니다.

.. 네 곁에서 / 내 모가지가 길게 자란다. / “그늘에서 꽃이 피는 거야.” / 내가 장난말을 한다. / 네가 쓸쓸하게 웃고 / 손가락을 조금 움직인다 .. (쓸쓸한 몇 편의 사랑 노래)

우리 집 후박나무에 모여든 참새는 모두 몇 마리인지 모릅니다. 아무튼 대단히 많습니다. 이 참새들은 후박나무에 모여서 찰싹 달라붙는지 촘촘히 앉아서 버티는지 모릅니다. 다만, 참새가 들려주는 엄청난 노래를 내내 듣습니다. 바람소리와 빗소리 사이에 어우러지는 재미난 봄노래를 듣습니다. 이 아이들은 비가 그치고 바람이 멎으면 다시 이 후박나무를 떠나 이곳저곳 나들이를 다니겠지요.

.. 엄마…… / 응? / 그곳은 어떤 곳이유? …… 사뭇 다르우? …… / 글쎄, 무어랄지……형식의 저 너머……안개 무리랄지…… / 우리가 생각나서 온 거유, 엄마? …… / …… 낮은 소리의 웃음, 작게, 아주 작은 메아리 같은 …… / 우리가 보고 싶었수? / 그래, 하지만 그곳에선 그 때문에 시달리지는 않는단다 .. (죽은 엄마에 의한 엄마의 교정)

새한테는 나무가 꼭 있어야 하는 줄 안 지 얼마 안 됩니다. 몇 해 앞서 비로소 깨달았습니다. 그도 그럴 까닭이, 그동안 내가 살던 집 둘레에는 나무가 거의 없었습니다. 도시에서는 집 앞이나 옆이나 둘레에 다른 집이 촘촘하게 있을 뿐, 나무가 깃들 틈이 없습니다.

사회에서는 해마다 사월 오일이 나무 심는 날이라고 외치지만, 막상 ‘집 둘레’에 나무 심을 땅이 없습니다. 나무 심을 빈터조차 없는데, 사회나 정치에서 아무리 ‘나무 심자!’고 떠든들 나무를 심을 수 없습니다.

나무를 어디에 심어야 할까요? 내 보금자리 둘레에 나무를 못 심는다면 나무를 어디에 심어야 할까요? 내가 돌보지도 못할 머나먼 곳에 덩그러니 심고 내버려 두면 나무가 알아서 잘 자랄까요?

.. 돌이거나 풀이거나 흔들리는 물바가지이거나 떡갈나무에 매인 노란 리본이거나 한 나의 詩는 당신을 꿈꿉니다. 당신에게 가는 것이 나의 궁극이기 때문입니다. 우리의 세상은 겨울입니다. 그러나 얼어붙은 겨울의 연못을 한번 생각해 보십시오 .. (나의 詩-그대에게 가기 위하여)

나무는 사람 손길을 안 받아도 스스로 씨앗을 떨구어 새로운 나무를 키웁니다. 나무는 사람이 굳이 안 심어 주어도 스스로 어린나무를 돌보면서 숲을 이룹니다. 그러니까, 사람이 애써 나무를 따로 심을 까닭이 없습니다. 사람은 그저 지켜보면 됩니다. 오늘날 공무원이나 전문가라는 이들이 ‘숲을 가꾸겠다’면서 나무를 심는다거나 가지치기를 하는 짓은 모두 나무를 망가뜨리거나 숲을 어지럽히는 짓입니다.

왜 그러할까요? 나무는 즈믄 해를 삽니다. 나무는 두 즈믄 해나 세 즈믄 해를 삽니다. 사람은 기껏 백 해조차 못 삽니다. 백 해조차 못 사는 사람으로서 어찌 즈믄 해를 사는 나무를 돌보겠다면서 어설피 손길을 뻗을까요? 말이 될 수 없습니다. 사람들 스스로 즈믄 해쯤 살아내면서 ‘과학과 이론을 갈무리했다’고 말할 수 있다면, 나무를 심든 돌보든 숲을 가꾸든 할 만하겠지요. 그러나, 제대로 쌓은 과학이나 이론조차 없이 어설피 나무를 건드리는 사람들입니다. 도시 바깥에 나무를 심는다고 하더라도 몇 해 뒤에 솎아내기를 한다느니 고속도로를 낸다느니 송전탑을 박는다느니 하면서 다시 나무를 밀어 버립니다. 도시에서는 재개발을 한다면서 나무를 아무렇지 않게 베어서 죽입니다.

.. 내 육체가 나를 속였다 / 내가 진정으로 원하던 것은 / 육체의 시간에게 잡아먹혔다 / 존재하는 일이 나를 / 탕진시켰다 젊음이 .. (詩와 힘)

김정란 님 시집 《다시 시작하는 나비》(문학과지성사,1989)를 읽으면서 문득문득 나무가 떠오릅니다. 나무와 삶이 떠오르고, 나무와 사람이 떠오릅니다.

나비를 이야기하는 시를 읽으면서 왜 나무가 떠오를까요. 아무래도, 나비는 나무가 우거진 숲이나, 나무가 함께 있는 들에서 싱그럽게 깨어나기 때문이지 싶습니다. 나무가 없는 곳에 나비가 없습니다. 나무가 짙푸르게 그늘을 드리워 주는 곳이 아니라면 나비가 없습니다.

나비와 나무는 한삶입니다. 나비와 나무는 한넋입니다. 이러면서, 사람과 나비도, 사람과 나무도, 언제나 한마음이요 한꿈이면서 한사랑입니다.

.. 눈이 내리고, / 우리는 우리의 영혼이 맨발로 / 달려가는 소리를 듣는다. // 태초에, 우리가 꿈이었을 때, / 우리가 애벌레의 날개이며, 봄의 움이며, / 神의 숨결이었을 때, / 그때, 그렇게 작은 소리로 속살거렸듯이 .. (눈)

비바람에 새를 부르는 나무처럼, 나와 너는 어렵고 힘든 일이 있으면 서로서로 부릅니다. 맑은 날에도 새를 부르는 나무처럼, 나와 너는 기쁘거나 즐거운 잔치가 있으면 서로서로 부릅니다.

어깨를 다독이려고 부릅니다. 어깨를 겯고 노래할 마음으로 부릅니다. 따스히 얼싸안으려고 부릅니다. 포근히 감싸면서 신나게 춤을 추려고 부릅니다.

삶이 노래로 피어나고, 삶이 꽃처럼 활짝 터집니다. 삶이 춤사위로 드러나며, 삶이 나비 날갯짓처럼 눈부시게 날아오릅니다.

.. 나는 바닷물 속으로 들어갔다. 아니 우리는 바닷물 속으로 들어갔다. / 그리고 비로소 나는 그들을 바라보았다. 맙소사, 나는 / 처음으로 알아차렸다, 그들이, 우리가, 똑같은 얼굴을 가지고 있는 것을. / 넌 누구니……누군가가 대답했다…난 나야…다른 누군가가 / 또 말했다…난 나야…우리는 똑같이 말했다, 난 나야. / 우리는 태아처럼 물 위에서 퐁당거리고 놀았다. / 하지만 우리 중의 누군가가 갑자기 말했다. / 우리들의 엄마도 다 엄마야? 그래? 엄마는 어때? 부정할 수 있어? .. (엄마 버리기, 또는 뒤집기)

나비는 늘 새로 태어납니다. 사람은 늘 새로 태어납니다. 나무는 늘 새로 태어납니다. 새와 벌레는 늘 새로 태어납니다.

새로 태어나는 줄 느끼는 숨결은 그야말로 새로운 빛과 노래로 아름답습니다. 새로 태어나면서도 새로 태어났다고 느끼지 못하는 숨결은 그야말로 슬픔과 아픔만 가득한 채 스스로 아름다움을 피워내지 못합니다.

번데기를 벗으면서 새로 태어나는 나비처럼, 나는 내 슬픔과 아픔을 훌훌 벗으면서 나비와 같이 새로 태어날 수 있습니다. 그러나, 번데기에 갇힌 채 그 모습 그대로 잠들 수 있고, 내 슬픔과 아픔을 꽁꽁 가둔 채 그대로 죽음길로 나아갈 수 있습니다.

.. 나는 줄거리를 참을 수 없다. 나는 일상을, 역사를 참을 수 없다. / 즉 나는 발단과 결말을, 원인과 결과를, 요컨대 얽힘을 참을 수 없다 .. (소설을 읽지 않는 이유, 또는 막가는 나의 詩法)

어느 길로 가든 내 삶은 내가 짓습니다. 아름다운 삶도 내가 짓고, 안 아름다운 삶도 내가 짓습니다. 사랑도 내가 짓고, 사랑 아닌 몸짓도 내가 짓습니다. 무엇을 짓든 늘 짓습니다. 어느 때에는 좋거나 나쁜 틀을 지을 테고, 어느 때에는 옳거나 그른 틀을 지을 테지요. 틀짓기도 ‘짓기’ 가운데 하나입니다. 이와 마찬가지로, 삶짓기도 ‘짓기’ 가운데 하나예요.

날갯짓을 하려면 삶을 지어야 합니다. 날갯짓을 하면서 새롭게 바람을 가르면서 파란 하늘과 하나가 되려면 사랑을 지어야 합니다. 내 마음에 꿈을 심으면서 새롭게 태어날 수 있습니다. 내 생각을 푸른 숨결로 갈마들 수 있을 때에 비로소 눈을 뜹니다. 4348.4.5.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규/함께살기 . 2015 - 시골에서 시읽기)