-

-

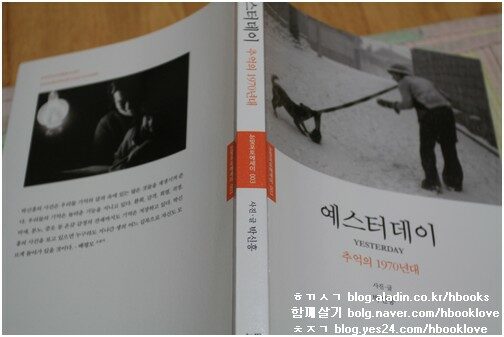

예스터데이 - 추억의 1970년대 ㅣ 눈빛포토에세이 3

박신흥 지음 / 눈빛 / 2015년 1월

평점 :

내 삶으로 삭힌 사진책 91

바로 오늘, 처음 한쪽을 넘긴다

― 예스터데이, 추억의 1970년대

박신흥 사진

눈빛 펴냄, 2015.1.5.

2015년을 한복판에 놓고 살피면, 마흔 해 앞서는 1975년이고, 마흔 해 뒤는 2055년입니다. 오늘 2015년을 사는 사람한테 1975년은 어쩐지 퍽 까마득한 지난날이 될 만하고, 2055년도 무척 까마득한 앞날이 될 만합니다. 나이가 마흔 살이 넘는 사람이라면 1975년이 애틋하게 그리운 날이 될 테고, 아직 서른 살이 안 되었거나 이제 막 열 살을 넘었으면, 1975년을 떠올리기는 몹시 어려울 테지만 2055년을 기다리기는 그리 어렵지 않을 수 있습니다. 왜냐하면, 어린이와 젊은이는 앞으로 나아갈 길이 넉넉하고, 아저씨(아줌마)와 어르신은 지나온 발자국이 넉넉하기 때문입니다.

누군가 1975년에 찍은 사진 한 장이 오래도록 애틋한 그리움이 됩니다. 누군가 2015년에 찍은 사진 한 장이 이날부터 2055년까지 살가운 그리움이 됩니다. 햇수를 더 먹기에 애틋하거나 살갑지 않습니다. 사진을 찍은 사람 스스로 그리움을 사진에 싣기 때문에 언제까지나 그리울 수 있습니다. 사진을 찍은 사람 스스로 아무런 느낌이나 이야기를 사진에 얹지 않는다면, 백 해나 이백 해가 흐르더라도 아무런 느낌이나 이야기를 길어올리지 못합니다.

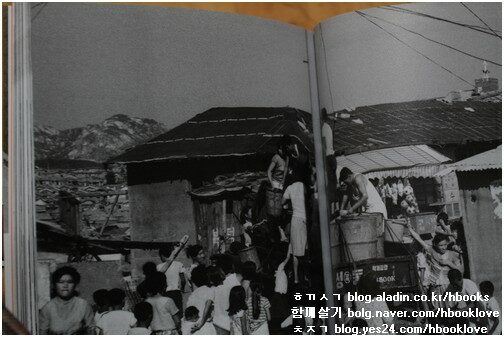

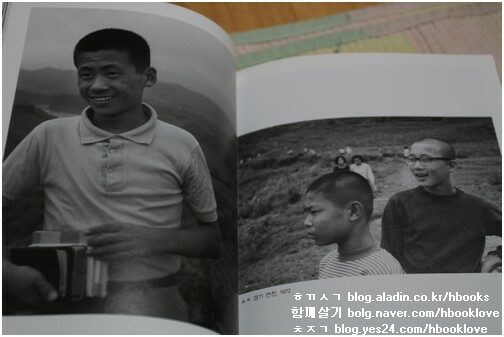

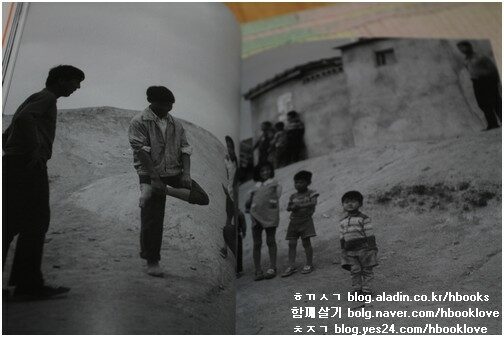

.. 1970년대 그무렵의 사람들은 토속적인 사람의 향기를 지니고 있었다. 그들의 눈빛은 먼 산의 풍경을 바라보듯 무심하면서도 정이 담겨 있었다. 그 시대의 이야기가 표정 속에 담겨 있었던 것이다 .. (10쪽)

사진책 《예스터데이, 추억의 1970년대》(눈빛,2015)를 읽습니다. 《예스터데이》를 펴낸 박신흥 님은 1970년대에서 ‘추억’을 읽습니다. 왜냐하면 박신흥 님 스스로 그무렵에 사진을 찍으면서 ‘추억’을 가슴에 새기고 싶었기 때문입니다. 1970년대에 사진을 찍은 사람은 꽤 많습니다. 그러면 그무렵에 사진을 찍으면서 ‘1975년에 찍는 이 사진은 앞으로 추억이 되겠구나’ 하고 생각한 사람은 얼마나 될까요. 2015년 오늘 사진을 찍으면서 ‘2015년에 찍는 이 사진은 앞으로 추억이 되겠구나’ 하고 생각하는 사람은 얼마나 될까요.

스무 해나 서른 해나 마흔 해를 묵은 사진이기 때문에 ‘추억’이 되거나 ‘어제’가 되지 않습니다. 사진기를 손에 쥐어 찰칵 소리를 내도록 단추를 누르는 사람이 스스로 마음밭에 추억이라는 씨앗을 심기에, 이 사진 한 장이 두고두고 이야깃거리가 되거나 노랫가락이 됩니다.

사진을 찍는 사람은 많습니다. 사진기는 지구별 곳곳에 널리 퍼졌습니다. 사진기는 수십만 대나 수백만 대가 팔렸고, 어쩌면 수천만 대나 수억만 대가 팔렸다고 할 만합니다. 그러면, 우리는 이 많은 사진기로 저마다 어떤 사진을 찍는지 돌아볼 노릇입니다. 사진기가 수백만 대가 팔렸다면, 수백만에 이르는 사람들이 저마다 이녁 삶을 사진으로 담는지요? 수백만에 이르는 다 다른 사람들이 다 다른 삶을 노래하면서 다 다른 이야기를 사진으로 얹어 ‘다 다른 사진책 수백만 권’을 지을 만한지요?

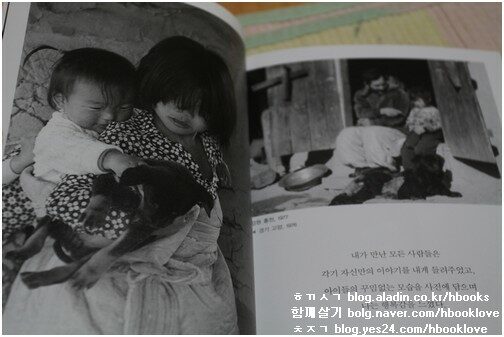

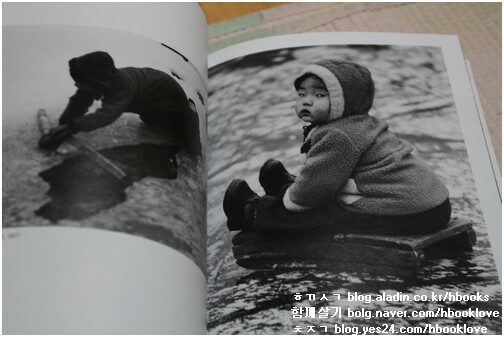

.. 내가 만난 모든 사람들은 각기 자신만의 이야기를 내게 들려주었고, 아이들의 꾸밈없는 모습을 사진에 담으며 나는 행복감을 느꼈다 .. (15쪽)

어제 태어나서 어제 살던 사람한테 오늘은 새로운 하루입니다. 그런데, 오늘 하루를 가꾸느라 바쁠 테니, 어제 하루 어떤 일이 있었는지 잊기 일쑤입니다. 오늘 하루를 누리느라 기쁘거나 신나거든요.

오늘은 늘 모레로 나아갑니다. 오늘 사진 한 장을 찍으면, 이 사진 한 장은 ‘바로 오늘 찍’기 때문에 ‘바로 오늘’ 기쁨이 솟습니다. 지나간 모습을 찍기 때문에 기쁘지 않습니다. 다시 돌아오지 않을 모습을 찍기에 벅차지 않습니다. 바로 오늘 이곳에서 함께 얼굴을 마주하면서 웃고 노래하는 살붙이나 이웃이나 동무를 찍는 사진이기에 기쁘면서 벅찹니다. 우리는 누구나 ‘오늘’을 찍으면서 오늘 하루가 아름답구나 하고 깨닫습니다.

모레에 이르면, 어느새 오늘이 새로운 하루입니다. 오늘이었던 하루는 모레로 가면 어제가 됩니다. 이리하여, 새로운 모레인 새로운 하루에는 어제 찍은 사진을 ‘새롭게 잊’습니다. 어제 찍은 사진을 ‘새롭게 잊’기 때문에, 오늘 하루에도 ‘오늘을 새롭게 마주하는 모습’을 사진으로 바로 이곳에서 새삼스레 찍습니다.

그런데, 어제를 잊지 못하는 사람은 어제 찍은 모습에 얽매인 나머지, ‘오늘 이곳에서 바로 내가’ 찍을 사진을 그만 놓칩니다. 어제는 어제이고 오늘은 오늘이지만, 어제 찍은 사진이 너무 마음에 든다면, 앞으로(모레로) 나아가지 못합니다.

.. 요즘은 사람을 주제로 한 사진을 찍기가 참 어렵다. 일일이 양해를 구하기도 어렵거니와 초상권 시비에 휘둘리기 십상이다 .. (34쪽)

사진책으로 엮는 사진은 모두 ‘어제’ 찍은 모습이라 할 텐데, 어제 찍은 모습만으로는 책을 이루지 못합니다. 어제이면서 바로 오늘이요, 오늘이면서 새롭게 모레로 나아가는 모습일 때에 사진책을 엮습니다. 우리가 엮어서 함께 누리는 사진책은 ‘어제와 오늘과 모레가 하나되는 숨결을 담은 사진’을 그러모읍니다.

사진책 《예스터데이》에는 틀림없이 1970년대 모습이 애틋하면서 아련하면서 사랑스럽게 흐릅니다. 그리고, 이 사진책에 깃든 모습을 2015년 바로 오늘 이곳에서 얼마든지 찍을 수 있습니다. 왜냐하면, 박신흥 님이 1970년대 느끼거나 누린 ‘사랑스럽고 살가운 사람한테서 피어나는 따사로운 눈망울’을 2015년 바로 오늘 이곳에서 느끼거나 깨닫거나 알아본다면, 바로 오늘 이곳에서 찍는 사진은 앞으로 2055년으로 힘차게 달리는 ‘새롭게 사랑스럽고 새롭게 애틋하며 새롭게 살가운’ 사진이 됩니다.

무슨 소리인가 하면, 마흔 해쯤 뒤에 ‘짠!’ 하고 내놓아서 사진책으로 엮을 만한 사진을 오늘 찍지는 않는다는 뜻입니다. 오늘 찍은 사진을 마흔 해쯤 묵힌 뒤에 선보이면 ‘이야 놀랍네!’ 하고 느낄 만하지 않다는 뜻입니다. 바로 오늘 이곳에서 내 살붙이와 이웃과 동무하고 나눌 만한 사진이기에, 열 해 뒤나 스무 해 뒤나 마흔 해 뒤에도 내 살붙이와 이웃과 동무하고도 나눌 만한 사진입니다.

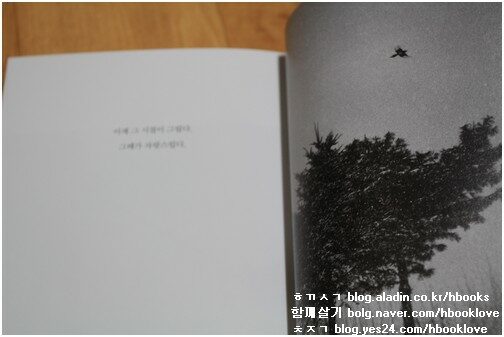

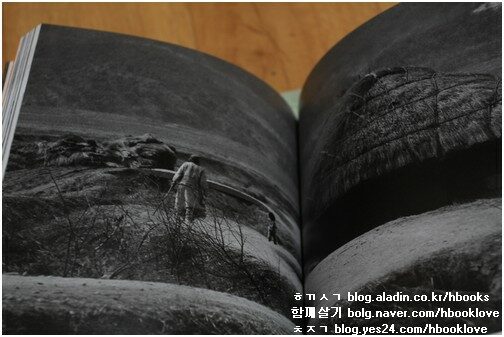

.. 현재라는 시간성 속에 묻혀 있는 삶의 발자국에는 잃어버린 내 모습이 있다 .. (70쪽)

사진은 늘 오늘을 찍습니다. 사진은 늘 모레를 바라보면서 오늘을 찍습니다. 사진은 늘 오늘을 찍는데, 사진에 찍힌 오늘은 곧바로 어제가 됩니다. 오늘을 찍은 사진은 곧바로 어제가 되지만, 어제가 되는 오늘 찍은 사진은 늘 모레로 나아갑니다.

우리 가슴을 적시는 사진은 언제 어디에서나 오늘과 어제와 모레가 한결로 흐릅니다. 어느 한 가지만 똑 떨어진다면, 이것은 ‘작품’은 될 터이나 사진은 못 됩니다. 어느 한 가지만 두드러진다면, 이것은 ‘기록’은 될 테지만 사진은 안 됩니다. 어느 한 가지만 생각해서 찍는다면, 이것은 ‘문화’나 ‘역사’는 될 테지만 사진은 될 수 없습니다.

작품을 하려고 사진을 하지 않습니다. 기록을 남기려고 사진을 남기지 않습니다. 문화나 역사가 되려고 사진을 찍지 않습니다. 사진을 찍거나 읽으려는 우리는 늘 ‘삶을 노래하고 이야기하는 어제와 오늘과 모레를 누리려는 사랑’을 가슴에 품습니다. 사진책 《예스터데이》가 반갑다면, 작품도 기록도 문화도 역사도 아니기 때문입니다. 오직 따사로운 사랑으로 내가 나를 마주하고, 이웃과 동무를 사귀며, 꿈을 작은 씨앗 한 톨로 심기 때문입니다.

바로 오늘, 처음 한쪽을 넘깁니다. 어제 넘기는 첫째 쪽이 아닙니다. 바로 오늘 첫째 쪽을 넘기고, 이튿날 둘째 쪽을 넘깁니다. 날마다 한 쪽씩 신나게 넘깁니다. 지난 마흔 해에 걸쳐 꾸준하게 노래하고 이야기하는 삶이기에 어느덧 사진책 한 권이 태어날 만합니다. 날마다 새롭게 꿈꾸고 사랑하는 하루이기에, 이러한 꿈과 사랑을 모아서 사진책 한 권으로 엮을 만합니다.

아침에 동이 틉니다. 저녁에 노을이 지면서 해가 기웁니다. 달이 뜨고 별이 돋습니다. 다시 동이 트고, 또 해가 하늘에 걸리더니, 어느새 노을이 지면서 해가 이울다가, 새삼스레 달과 별이 찾아옵니다. 깊은 두멧시골에서는 미리내가 하늘을 밝힙니다. 아주 깨끗한 두멧자락에서는 온갖 빛깔로 눈부신 미리내가 하늘을 덮습니다. 오늘날 도시에서는 느끼기 어렵지만, 밤빛은 ‘까만 바탕에 박힌 하얀 점’이 아닙니다. 드넓은 알래스카나 시베리아나 몽골 같은 곳에서 바라보는 밤하늘빛은 무지개빛이라 할 만합니다. 그렇지만, 서울이나 부산 같은 곳만 하더라도 달빛조차 느끼기 어려워요. 그래서, ‘무지개처럼 빛나는 미리내’를 맨눈으로 본 사람은 거의 없거나 아예 없습니다. 그러면 밤무지개를 본 사람이 없으니 밤무지개가 없다고 할 수 있을까요? 아닐 테지요? 오늘 이곳에서 첫째 쪽을 넘기는 아름다운 사랑과 같은 사진을 찍은 사람한테는, 사랑은 손에 잡을 수 있고 마음밭에 씨앗으로 심을 수 있는 따사로운 숨결입니다. 우리 누구나 따순 바람이 되어 오늘과 어제와 모레가 하나로 어우러지는 사진을 찍을 수 있습니다. 사진책 《예스터데이》를 가만히 어루만집니다. 4348.1.30.쇠.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규/함께살기 . 2015 - 사진책 읽는 즐거움)