-

-

포토닷 Photo닷 2015.1 - Vol.14

포토닷(월간지) 편집부 엮음 / 포토닷(월간지) / 2014년 12월

평점 :

품절

찾아 읽는 사진책 200

사진 한 장을 나누고 싶어서

― 사진잡지 《포토닷》 14호

포토닷 펴냄, 2015.1.1.

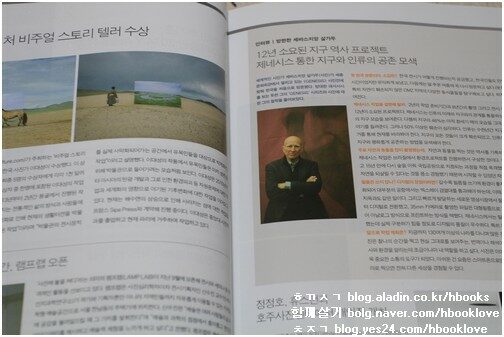

사진잡지 《포토닷》 14호(2015.1.)를 읽습니다. 한국에 처음 찾아왔다고 하는 세바스치앙 살가두 님 모습을 사진으로 바라봅니다. 지구별에서 수많은 나라를 돌아다닌 살가두 님은 한국에 와서 무엇을 느끼거나 보았을까 궁금합니다. 이녁 사진잔치가 열리는 자리에만 찾아가느라 바쁠는지, 심부름꾼을 옆에 두지 않고 홀가분하게 한국 여기저기를 돌아다닐 겨를이 있을는지, 심부름꾼이 옆에 있다면 심부름꾼은 살가두 님을 어디로 이끌고 무엇을 보여줄 만한지 궁금합니다.

한국에서 도시 문화와 문명만 만날까요. 새마을운동 뒤로 크게 뒤바뀐 시골살이를 돌아볼까요. 고속도로로 서울과 부산을 가로지르면서 창밖으로 스치는 모습을 지켜볼까요. 핵발전소에서 큰도시로 뻗는 송전탑을 바라볼까요. 끊이지 않는 자동차 물결이나 지하철을 둘러볼까요. “사진은 찰나의 순간을 찍고 현실 그대로를 보여주는, 번역이나 해석이 필요 없는 강력한 도구다(17쪽/세바스치앙 살가두).”와 같은 말은 오래된 이야기입니다. 사진 한 장이면 ‘다른 말’을 쓰더라도 이야기를 헤아릴 수 있습니다. 그러면, 우리는 서로 어떤 이야기를 헤아릴 수 있을까요. 저마다 즐겁게 삶을 짓는 이야기를 헤아릴까요. 저마다 아름답게 삶을 가꾸는 이야기를 헤아릴까요. 저마다 아프거나 슬프거나 고단한 삶을 헤아릴까요.

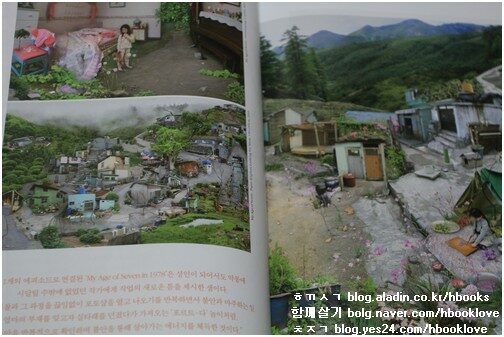

“낮에는 극명하게 다른 공장이지만 밤이면 양쪽 모두 크게 다르지 않은 힘 같은 게 느껴져요. 버려진 곳과 살아 움직이는 곳, 모두를 존중하는 마음에서 바라본 작업이에요(25쪽/장태원).”와 같은 이야기를 생각합니다. 공장을 사진으로 담는다 할 적에도 두 가지 모습을 엿본다고 합니다. 어느 한 가지로만 바라볼 수 없으리라 느낍니다. 왜냐하면, 한 가지 모습만 있지 않을 테니까요. 온갖 물질과 문명을 만드는 공장이면서, 온갖 쓰레기와 매연을 내놓는 공장입니다. 공장에서 만든 물건으로 갖가지 문화와 예술이 피어나도록 하지만, 공장을 만들고 공장으로 자원을 가져가느라 지구별을 파헤치거나 망가뜨립니다.

공장은 무엇일까요. 공장이 있어야만 돌아가는 도시란 무엇일까요. 도시란 무엇이고, 도시는 왜 공장이 없이는 버티지 못할까요. 공장이 없이 삶이 있으면 안 될까요. 공장도 도시도 아닌 보금자리와 삶자리가 있으면 어떤 이야기가 흐를까요.

사진을 읽든 글을 읽든 늘 물음표입니다. 내가 나한테 묻습니다. 내가 내 이웃과 동무한테 묻습니다.

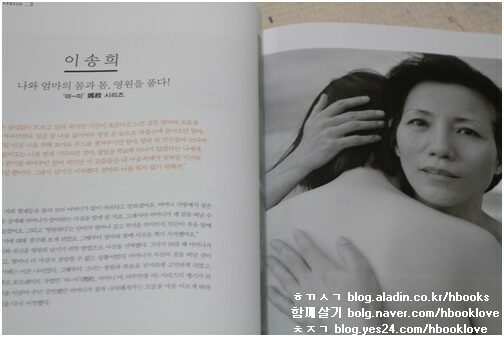

“이 사진을 보는 사람들이 잠시나마 자신과 어머니를 떠올릴 수 있길 바라요(35쪽/이송희).”와 같은 이야기처럼, 사진 한 장으로 ‘내 이야기’를 너한테 들려주면서, 너는 ‘네 이야기’를 새롭게 그립니다. 다른 사람 이야기를 사진이나 그림이나 글로 읽으면서, 어느새 내 이야기를 가만히 그립니다. 그러니까, 내 이야기를 그릴 수 있도록 이끌기에 ‘사진 한 장이 지구별을 넘나들면서 읽힙’니다. 군말이나 덧말이 없어도 마음으로 이야기가 흐르기에 사진 한 장은 이곳에서 저곳으로 가만히 퍼집니다.

“현재 쿠바 사진계의 가장 특별한 점은 다큐사진과 예술사진 사이에 전통적인 차이가 없다는 것이다(59쪽/넬슨 라미레즈 드 아레야노 콩드).”와 같은 이야기를 곰곰이 생각합니다. 다큐멘터리와 예술이 달라야 할 까닭이 없습니다. 다큐멘터리와 예술을 갈라야 할 까닭이 없습니다. 상업이나 패션을 나누어야 할 까닭이 없고, 보도사진이나 스냅사진이나 생활사진이 달라야 할 까닭이 없습니다. 모든 사진은 똑같이 ‘사진’입니다. 사진답지 않으면 사진이 아니고, 사진다울 때에는 사진입니다.

신문에 실려야 사진이 아니고, 영화 포스터나 광고 전단지에 실려야 사진이 아닙니다. 전시회에 걸린다든지 책으로 나와야 사진이 아닙니다. 오늘 내가 이곳에서 즐겁게 누리는 이야기를 담을 수 있어야 비로소 사진입니다. 오늘 내가 이곳에서 즐겁게 누리는 이야기를 담지 않으면 사진이 아닙니다.

웃음뿐 아니라 눈물도 이와 같아요. 오늘 내가 이곳에서 아파서 흘리는 눈물을 담지 않으면 사진이 되지 않습니다.

“한 장의 사진을 가지고 얼마나 많은 이야기를 할 수 있을까(98쪽/남택운)?”와 같은 이야기처럼, 사진 한 장으로 두고두고 이야기를 합니다. 사진 백 장이나 사진 만 장이 있어야 ‘많은 이야기’를 하지 않아요. 사진 한 장이면 넉넉합니다.

사진책 한 권이면 넉넉하고, 사진기 한 대면 넉넉합니다. 사진기 한 대와 필름 한 통이어도 넉넉하며, 작은 메모리카드 하나여도 넉넉합니다. 이리하여, “사진이 오직 기계질이나 기록뿐이라면 우리가 굳이 사진을 문화나 예술로 다룰 까닭이 없을 테고, 사진이 그저 기계질이나 기록뿐이라면 사진을 즐기거나 읽거나 나누거나 누릴 까닭이 없으리라 봅니다. 사진은 기계질이나 기록에서 그치지 않을 뿐 아니라, 기계를 빌어서 우리 마음을 나타내고 생각을 나눌 수 있기에, 사진을 문화나 예술로 다루면서 이야기를 한다고 봅니다(125쪽/최종규).”처럼 이야기할 수 있습니다. 우리는 이야기를 나누려고 사진을 찍고 읽습니다. 우리는 서로 이야기꽃을 피우려고 사진을 찍고 읽습니다. 우리는 다 함께 이야기잔치를 누리려고 사진을 찍고 읽습니다.

남한테 보여주려는 사진이 아니라, 이웃과 어깨동무를 하려는 사진입니다. 남 앞에서 자랑하려는 사진이 아니라, 이웃과 손을 맞잡고 빙그레 웃으려는 사진입니다.

그런데, “외국 사진가들은 높은 비용을 주고 대접을 해 주면서 우리나라 사진가들에게는 그렇지 못하느냐고 많이도 싸웠다(108쪽/안성진).”와 같은 이야기처럼, 한국사람 스스로 아직 한국 사진문화를 일구지 못합니다. 다른 나라에서 이름난 사진가라고 해서 한국에서도 돋보이는 사진가이지는 않습니다. 손놀림이 뛰어나거나 손짓이 대단한 사진가는 있을 만합니다만, 이야기 한 자락을 일굴 적에는 손놀림이나 손짓은 대수롭지 않아요. 투박한 손놀림도 사랑스럽고, 수수한 손짓도 아름답습니다. 이리하여, “한국 현대사진은 겉으로 화려하고 풍요로워 보이지만 속빈 강정이다. 작가들은 여전히 배고프고 사진적 기반은 취약하다. 수도 서울 사대문 안에 사진가들이 제집처럼 드나들 곳이 있는가(115쪽/진동선)?”와 같은 이야기가 불거집니다. 온갖 사진잔치는 꾸준하게 있고, 여러 사진축제도 꾸준하게 있으나, 막상 ‘사진놀이터’라든지 ‘사진마당’은 마땅히 없습니다.

사진책을 두루 갖춘 도서관이 한국에 몇 군데 있습니까. 사진책을 씩씩하게 펴내도록 하는 밑힘은 어디에 있을까요.

그런데, 진동선 님이 들려주는 이야기는 한쪽으로는 맞지만, 한쪽으로는 맞지 않습니다. 왜냐하면, 사진을 찍는 사람이든 글을 쓰는 사람이든 그림을 그리는 사람이든 어디에서나 만나서 어울리면 되기 때문입니다. 골목에서 어울리고, 시골마을에서 어울리면 됩니다. 숲에서 어울리면 되고, 바닷가에서 어울리면 됩니다.

대학교에 사진학과가 있어야 사진이 발돋움하지 않습니다. 사진학과 교수가 꾸준히 늘고, 사진학과 졸업생이 꾸준히 나와야 사진이 발돋움하지 않습니다. 남다른 ‘사진마당’이 있어야 하기도 하지만, 언제 어디에서나 누구나 스스럼없이 사진으로 이야기꽃을 피우면서 따사로운 눈빛으로 사진을 노래할 수 있어야 합니다. 이러한 삶이 바탕이 되면서 사진마당이 있어야 사진마당이 제대로 굴러갑니다. 이러한 삶을 바탕으로 다지지 않으면서 사진마당만 세운다면, 또다시 건축물 하나 늘릴 뿐입니다.

“사랑이 어린 손으로 사진기라는 기계를 손에 쥘 적에 비로소 ‘사진’이 태어난다고 느낍니다. 사랑이 어리지 않은 손으로 사진기라는 기계를 쥔다면, 자칫 ‘폭력’이 될 수 있습니다. 제아무리 좋은 뜻으로 사진기를 손에 쥐었어도, 사진에 찍힐 사람한테서 허락이나 동의를 받지 않고 찍는 사진이라면, 폭력이 될 수 있습니다 … 모델을 찍거나 피사체를 다루는 사진이 아니라, 구도와 장면을 연출하는 사진이 아니라, 주제를 일방통행으로 강요하는 사진이 아니라, 서로 이야기를 나누려 하는 사진이 될 때에 비로소 ‘사진’입니다(125, 127쪽/최종규).”와 같은 이야기를 생각합니다. 기계가 있어야 사진이 태어나지 않습니다. 마음이 있어야 사진이 태어납니다. 기계가 빼어나야 사진이 빼어나지 않습니다. 마음이 아름다울 때에 사진이 아름답습니다. 마음이 고울 적에 사진이 곱고, 마음이 착할 적에 사진이 착합니다. 마음에 꽃이 피어야 사진문화에 꽃이 피고, 마음에 사랑이 싹터야 사진문화가 사랑스럽게 발돋움합니다.

사진 한 장을 나누고 싶어서 빙긋 웃는 사진벗이 살가이 어깨동무하는 앞날을 꿈꿉니다. 4348.1.4.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2015 - 사진책 읽는 즐거움)