-

-

포토닷 Photo닷 2014.12 - Vol.13

포토닷(월간지) 편집부 엮음 / 포토닷(월간지) / 2014년 11월

평점 :

품절

찾아 읽는 사진책 197

내가 지은 이야기를 나누는 사진

― 사진잡지 《포토닷》 13호

포토닷 펴냄, 2014.12.1.

사진을 찍다 보면 누군가 찍은 사진하고 내 사진이 비슷하거나 똑같을 수 있을까요? 어느 멋지거나 아름답거나 놀랍구나 싶은 곳에 찾아가서 사진을 찍는다면, 이 멋지거나 아름답거나 놀랍구나 싶은 곳에 나 아닌 다른 사람도 찾아갈 수 있습니다. 이때에는 서로 엇비슷하구나 싶은 사진을 찍을는지 모릅니다. 일부러 엇비슷하게 사진을 찍을 수 있고, 어쩌다 보니 엇비슷한 사진이 나올 수 있습니다. 다른 사람이 찍은 멋지거나 아름답거나 놀랍구나 싶은 사진에서 몇 가지만 바꾸거나 손질해서 ‘다른 사진’이라고 내세울 수도 있습니다.

언제부터인가 ‘달력 사진’이라는 말이 나돕니다. 달력에 나옴직한 사진을 가리키는 낱말입니다. 달력에 넣어 한두 달 동안 쳐다보는 사진이라면 ‘여느 사진’은 아니라 할 만합니다. 생각해 보셔요. 한 달이나 두 달 내내 똑같은 사진만 바라보아야 한다면 아무 사진이나 넣을 수 없습니다. 잘 찍은 사진이든 아름답다 싶은 사진이든 놀랍다 싶은 사진을 넣어야 할 테지요.

그런데 ‘달력 사진’이라고 하면 몇 가지 틀에 얽매입니다. 사진을 찍은 사람 손길이나 숨결이나 마음이 드러나는 사진보다는, 달과 철에 따라 숲이나 시골이나 바다를 보여주는 사진이기 일쑤입니다. 보드랍게(자연스럽게) 흐르는 사진이 아니라 어떤 틀을 억지로 짜서 맞추는 사진이기 마련입니다. 우스갯소리처럼 ‘달력 사진 찍느냐?’ 하고 말하기도 합니다. 내가 찍은 사진이 달력에 넣을 만하다면 여러모로 값있다 할 수 있으나, ‘달력에 넣을 만한 틀에 사로잡힌 사진’이라고 한다면 내 손길도 내 눈길도 내 마음도 제대로 담지 못한 사진이라 할 수 있습니다.

사진잡지 《포토닷》 13호를 읽습니다. 저마다 다른 삶을 누리면서 저마다 다른 눈길로 사진을 찍는 여러 사람 이야기를 읽습니다. “감정을 표현하는 것에서 사진은 거울 속에 있는 나를 바라보는 것보다 자기 내면의, 내 안으로의 잠수를 의미해요. 조금 더 깊이 잠수할수록 더 깊은 골짜기의 감정을 데려올 수 있다고 생각해요(26쪽/김정아).” 같은 이야기는 무엇을 말할까요. 나는 내 사진을 찍을 수밖에 없다는 뜻입니다. 나는 내 사진을 가장 잘 찍는 사람일 수밖에 없습니다.

브레송을 흉내낸다면 ‘브레송을 흉내낸 사진’이 됩니다. 살가도를 흉내낸다면 ‘살가도를 흉내낸 사진’이 됩니다. 쿠델카를 흉내낸다면 ‘쿠델카를 흉내낸 사진’이 되어요. “이방인이 찍은 이방인, 아저씨(오형근)가 찍은 아줌마와 소녀와 군인은 우리 주위에 늘 있었으나 잘 보이지 않았던 사람이었는데, 오형근에 의해 비로소 보이기 시작하는 주체가 되었다(50쪽/최연하).” 같은 이야기는 무엇을 말할까요. 이방인이란 누구일까요. 한국말사전 풀이를 살피면 ‘이방인 = 외국사람’입니다. 오형근이라는 분이 찍은 ‘이방인’이라면, 너와 내가 서로 다른 사람이라는 뜻이지 싶습니다.

누가 누구를 찍든 너와 나는 다릅니다. 어버이와 아이도 다릅니다. 이웃과 동무 사이도 다릅니다. 두 사람이 아무리 한마음이라 하더라도 둘은 다른 목숨입니다. 다른 목숨은 서로 다른 눈길로 삶을 바라봅니다. 서로 다른 몸짓으로 삶길을 걷습니다. 어떤 사진가가 누군가를 찍었기에 ‘더 이방인스러운 사진’을 보여주지 않습니다. 누가 누구를 찍더라도 ‘다 다른 사람 숨결과 이야기’를 보여줍니다.

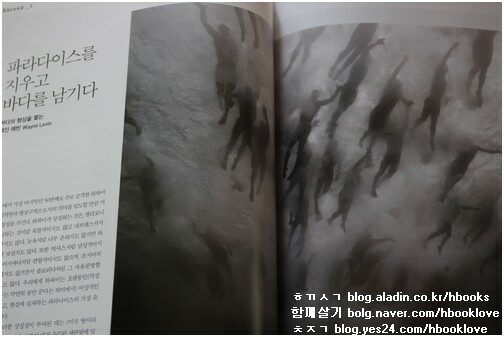

밤에 하늘을 보면 까맣습니다. 밤에 둘레를 바라보면 새까맣습니다. “처음에는 컬러로 촬영했는데, 결과가 마음에 들지 않았다. 사진이 전체적으로 어두컴컴했고 그나마 살아 있는 색상은 모두 파란색뿐이었다. 그래서 흑백으로 찍어 보고 싶었다. 흑백으로 바꾸고 나니 콘트라스트를 내 마음대로 바꾸는 것이 가능해졌고, 사람들이 헤엄치고 지나간 자리가 초현실적으로 보였다(71∼72쪽/웨인 레빈).” 같은 이야기가 아니더라도, 밤에 둘레를 살피며 조용하거나 한갓진 길을 걷는다면 ‘까망과 하양으로 어우러진 누리’를 마주합니다. 밤하늘 별빛은 까망과 하양으로 빚은 아름다운 빛물결입니다.

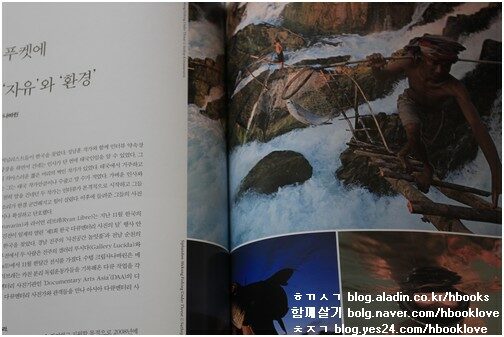

어느 곳을 바라보든 내가 바라봅니다. 어떤 사람을 바라보든 내가 바라봅니다. 나는 내가 바라본 이야기를 사진으로 담습니다. 나는 내가 마주한 삶을 사진으로 찍습니다. “버마 정부는 이를 묵인하고 있을 뿐만 아니라 잔혹한 학살을 돕고 있다. 버마 정부는 로힝야 족이 거주하는 지역에 저널리스트는 물론 외국인의 출입을 엄격하게 통제한다. 이들의 눈을 피해 촬영을 계속해 왔다. 그러다 몇 번 체포되기도 했는데 그러면 버마에서 추방당한다. 다행히 버마 경찰 안에도 온건파가 있어 무사히 풀려나기도 하지만(81쪽/수텝 크립사나바린).” 같은 이야기를 읽으며 생각합니다. 누군가는 ‘버마 정권’을 바라보면서 사진을 찍습니다. 누군가는 ‘미얀마 정권’을 바라보면서 사진을 찍습니다.

어느 한쪽에 서야 올바른 모습을 본다고 할 수 없습니다. ‘버마’를 그리면서 사진을 찍을 수 있고, 독재이든 아니든 ‘미얀마’라는 새 이름이 붙은 나라에 녹아들며 사진을 찍을 수 있습니다. 정치권력은 다르지만 같은 하늘을 등에 지고 사는 사람은 언제나 그곳에서 수수하게 삶을 잇습니다.

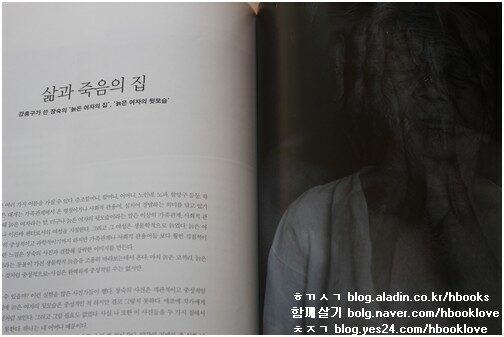

“일곱 살짜리 아들이 묻는다. 바닷가에서 잡아온 집게는 죽어서 어디로 갔느냐고. 아들의 생애 최초의 형이상학적 질문에 변기에 버렸다고 답한다(97쪽/강홍구).” 같은 이야기를 읽다가 우리 집 아이를 떠올립니다. 아이는 어버이한테 ‘형이상학적 질문’을 했을까요? 이는 오로지 어버이 눈길이자 생각입니다. 아이는 그저 궁금해서 물을 뿐입니다. 어버이는 아이가 궁금해서 물은 말에 제대로 대꾸하지 않았습니다. 아니, 아이가 궁금한 대목을 건드리지 못합니다. 왜냐하면, 아이는 그저 ‘궁금할’ 뿐이지만, 어버이는 ‘달리 보고 생각’하거든요.

그러나, 사진을 찍는 눈길로 보자면, 사진은 늘 바라보는(받아들이는) 사람에 따라 다른 이야기가 나옵니다. 아이와 어버이는 서로 다릅니다. 그러니, 아이와 어버이는 똑같은 일을 겪어도 서로 다르게 움직이고 생각합니다. 강홍구라는 분은 강홍구 님 눈길대로 생각할 뿐입니다. 그리고 이 생각이 고스란히 강홍구 님 사진이 될 테지요.

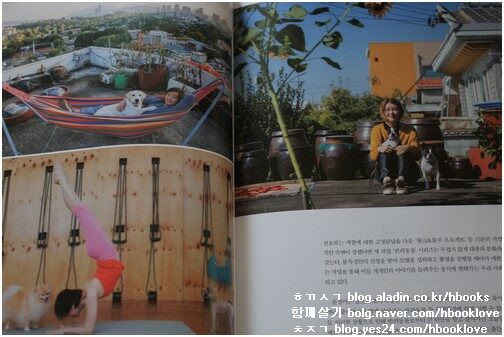

“늪에는 생명 탄생의 비밀이 숨어 있어요. 생명체의 원형이 잘 보존되어 있고, 자연과 동화될 수 있는 터미널 같은 곳이죠. 황폐해진 도시를 벗어나 회색빛에서 녹색빛으로 장면전환을 하듯 죽음과 삶, 전쟁과 평화처럼 서로 상치되는 접경지대 같은 탈출구가 늪인 것 같습니다(106쪽/조성제).” 같은 이야기를 읽으면, 늪을 바라보는 조성제 님 눈길을 엿볼 수 있습니다. 조성제 님은 조성제 님 삶에 따라 늪을 바라보면서 사진을 찍습니다. 다른 사람 눈길이 아닌 바로 조성제 님 눈길입니다.

이제 4대강사업은 엄청난 막개발이요 돈날림 막삽질인 줄 환하게 드러납니다. 그런데, 이런 4대강사업을 밀어붙이던 지난날 이 4대강사업에 빌붙어 돈을 벌거나 이름을 얻은 이들이 무척 많습니다. 차윤정 같은 이들은 4대강사업에 한몸을 실으면서 냇물과 숲과 마을이 무너지는 일에 크게 이바지했습니다. 그러나 이런 이들은 지난날 ‘막삽질을 꼭 해야 냇물과 숲과 마을이 산다’는 말을 소리 높여 외쳤습니다. 똑같은 일을 놓고 누구는 왜 이렇게 보고 누구는 왜 저렇게 볼까요? 앞으로 어떻게 되리라 하고 뻔히 알 수 있는 일이라는데, 왜 누구는 앞일을 내다보지 않거나 잘못 내다볼까요?

삶이 다르기에 눈길이 다릅니다. 삶이 다르기에 ‘삶을 읽고 찍으며 헤아리는 마음’이 다릅니다.

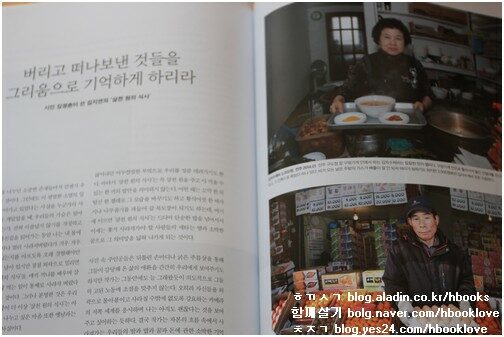

아주 마땅한 이야기인데, “뻘이 있는 어촌으로 사진 여행을 떠나려면 일출, 일몰 시간과 함께 썰물과 밀물 시간도 미리 알아두어야 합(128쪽/황성찬)”니다. 그리고 더 많은 이야기를 미리 알아야 합니다. 바닷마을로 사진을 찍으려고 나들이를 간다면 무엇을 알아야 할까요? 무엇을 모르면 사진을 잘 못 찍을까요?

스스로 생각해서 알아야 합니다. 스스로 생각해서 알아낸 만큼 스스로 사진을 더 즐겁게 찍거나 더 엉성하게 찍습니다. 일본말을 모르는 채 일본에 가서 사진을 찍는 사람과 일본말을 잘 익힌 채 일본에 가서 사진을 찍는 사람은 얼마나 다를까요? 중남미에서 쓰는 말을 모르는 채 중남미에 가는 사람과 중남미에서 쓰는 말을 익힌 채 중남미에 가서 사진을 찍는 사람은 얼마나 다를까요? 시골에 가서 사진을 찍으려 하면서 시골이 어떠한 곳인지 하나도 안 알아본 사람과 찬찬히 알아본 사람은 저마다 어떻게 다른 사진을 찍을까요?

“누가 찍어도 사진일 때에는 사진입니다. 누가 찍어도 사진이 아닐 때에는 사진이 아닙니다. 이름난 전시장에 작품을 걸거나 작품집을 책으로 묶어야 ‘작가’나 ‘프로’가 아닙니다. 삶을 노래하는 이야기를 사진으로 담고, 삶을 가꾸면서 이야기를 꽃으로 피울 때에 작가입니다(137쪽/최종규).” 같은 이야기를 되새깁니다. 사진은 그저 사진입니다. 삶은 그저 삶입니다. 사랑은 그저 사랑입니다. 더 나은 사진이나 삶이나 사랑은 없습니다. 덜떨어지는 사진이나 삶이나 사랑은 없습니다.

사진기를 손에 쥔 사람이 일구는 삶만큼 사진이 태어납니다. 나 스스로 어떤 사랑으로 삶을 일구느냐에 따라 내 사진이 달라집니다. 어떤 사랑으로 하루를 짓는가요? 어떤 사랑을 담아 삶을 지어서 사진을 이루려는 생각입니까? 4347.12.7.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 사진책 읽는 즐거움)