-

-

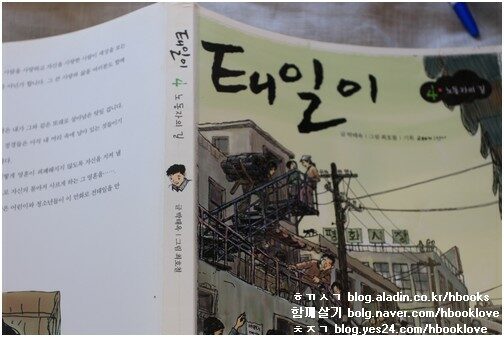

태일이 4 - 노동자의 길

최호철 그림, 박태옥 글, 고래가그랬어 편집부 / 돌베개 / 2009년 2월

평점 :

만화책 즐겨읽기 401

톱니바퀴, 빨갱이, 노동자, 그러나

― 태일이 4

박태옥 글

최호철 그림

돌베개 펴냄, 2009.2.23.

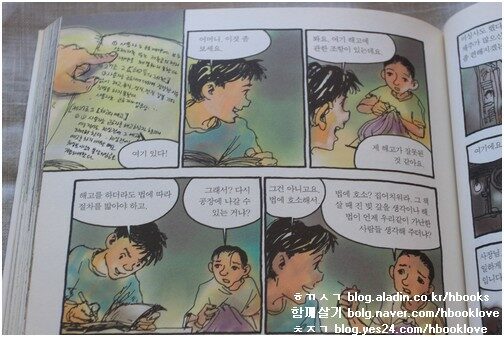

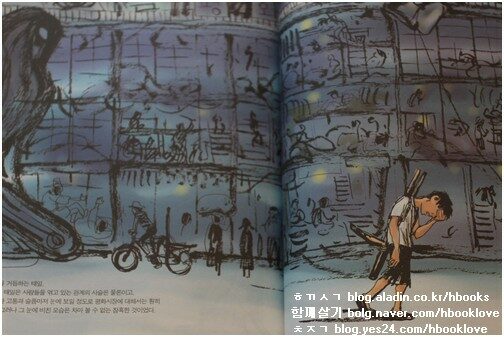

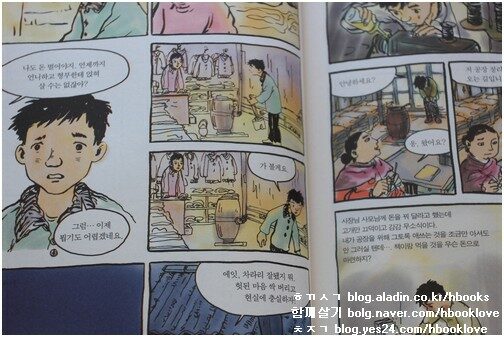

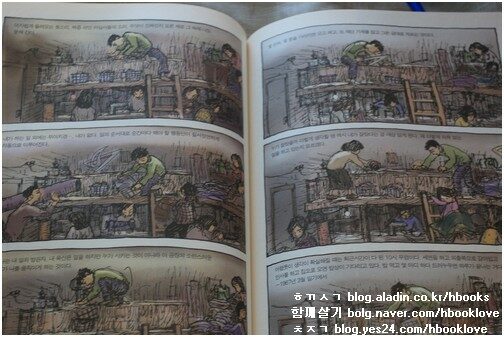

박태옥 님이 글을 쓰고 최호철 님이 그림을 그린 《태일이》(돌베개,2009) 넷째 권을 읽습니다. 모두 다섯 권으로 된 《태일이》 가운데 넷째 권은 전태일 님이 서울 청계천에서 재단사로 일하는 동안 겪은 이야기를 들려줍니다. 좁다란 공장에서 톱니바퀴가 되어 굴러가는 이녁을 되새기고, 좁다란 공장에서 쥐꼬리보다 작은 일삯을 벌려고 몸과 마음이 모두 다치는 어린 동생을 바라보며, 고단한 삶을 이기지 못하고 숨을 거둔 아버지를 지켜봅니다. 시키는 대로 굴러가는 쳇바퀴가 아니라, 스스로 모임을 열고 동무를 사귀면서 ‘우리가 할 말을 하자’는 아주 조그마한 이야기조차 꽉 막히고 마는 어둡고 까마득한 곳에서 힘들면서 슬픈 나날을 잇는 모습을 보여줍니다.

1960년대 남녘에서 ‘노동자’는 어떤 사람이어야 했을까요. 일제강점기도 아닌데, 왜 노동자는 제 목소리를 내면 안 되었을까요. 식민지 노예도 아닌데 왜 노동자는 아주 낮은 일삯을 받으면서 온갖 거친 말을 들어야 했을까요. 군대를 앞세워 정치권력을 거머쥔 이들은 왜 총칼을 휘두르며 윽박질렀을까요.

- “재단사, 나 좀 봐요. 월급이 이게 뭐야, 너무 적잖아! 이번에 일이 많기도 했지만 모양이 어려웠던 것도 재단사가 잘 알잖아. 원래 재단사가 한 벌당 얼마씩 받아야 한다고 사장님한테 얘기해야 하잖아. 그런데 왜 일한 만큼 돈이 안 나오는 거야? 열심히 일한 시다나 보조들한테 할 말이 있어야지.” “저, 누나. 이번만.” “그리고 먼저 재단사가 일을 망쳐서 본 손해를 왜 우리가 져야 하냐고? 그건 사장님이 책임져야지. 우린 죽어라 고생하고 사장님은 하나도 손해 안 보는 게 말이 돼? 그리고 그때 재단사는 엉망으로 일했어도 우리가 열심히 해서 물량 맞춰 준 걸로 아는데 무슨 손해가 났다는 거야? 혹시 재단사만 따로 더 받은 거 아냐?” (32∼33쪽)

서른 해 즈음 앞서, 어머니는 우산 꿰매는 일을 하셨습니다. 일을 맡기는 집에 가서 일감을 받아 집에서 바느질로 한 땀 두 땀 꿰매는데, 나는 옆에서 우산살 꼭대기에 동글천을 끼운 다음, 우산 겉천을 꼬챙이 쪽에 끼우고는, 꼭지 마개를 살짝 조여서 어머니한테 건넵니다. 그러면 어머니는 잰 손놀림으로 살과 천을 꿰맵니다. 이에 앞서 살과 천을 잇는 작은 꼭지마개도 하나하나 꿰매요.

어머니가 꿰맴질을 마치면, 나는 우산을 차곡차곡 예쁘게 접습니다. 어느 한 군데 눌리거나 어긋나면 다시 접어야 합니다. 반듯하게 펴서 ‘새 것’이 되도록 접습니다. 아무렴, 새 우산으로 팔 물건이니 ‘새 것’이 되도록 곱게 접어야지요. 주름 하나 없이 깔끔하게 접은 뒤 우산꾸러미를 가슴에 안고, ‘일을 맡기는 집’에 가져갑니다. 우산 하나는 무겁지 않지만, 열이나 스물이 되면 제법 묵직합니다. 공장에서 갓 나온 비닐천은 석유 냄새가 물큰합니다. 우산을 꿰매고 접는 동안 손과 몸에 석유 냄새가 배고, 접기까지 마친 우산을 들고 나르면 옷에도 석유 냄새가 뱁니다.

이 일을 하신 어머니가 얼마나 받았는지 모르지만 아주 적은 돈인 줄 압니다. 그래도 이 일거리를 아쉬워 했고, 이 일거리는 아버지가 모르게 했습니다. 이무렵 아버지는 학교에서 교사로 일했는데, 오늘날 아닌 예전에는 교사 한 달 일삯이 무척 적었어요.

- ‘내가 하는 일 외에는 무아지경. 내가 없다. 일의 순서대로 순간마다 해야 할 행동만이 질서정연하게 자동으로 이루어진다. 실제 나는 내 일의 방관자, 내 육신은 일을 하지만 누가 시키는 것이 아니라 이 공장의 소란스러운 분위기가 나를 움직이게 하는 것이다. 몇 인치, 몇 푼을 가리키면 긋고 펴고, 또 재단 기계를 잡고 그은 금대로 자르는 것이다. 누가 잘랐을까 이렇게 생각할 땐 역시 내가 잘랐다는 걸 새삼 알게 된다. 왜 이렇게 의욕 없는 일을 하고 있는지 모르겠다. 어렴풋이 생각히 확실해질 때는 퇴근시간이 다 된 10시 무렵이다.’ (60∼61쪽)

만화책 《태일이》는 아주 작은 이야기를 보여줍니다. 새벽부터 밤까지 죽어라 일을 하지만 일을 한 대가를 거의 제대로 받은 적이 없는 작은 사람들 이야기를 보여줍니다. 틀림없이 누군가는 돈을 벌 텐데 누가 돈을 버는지 알 길이 없는 이야기를 넌지시 들려줍니다. 고작 스무 살도 안 된 아이들이 공장에서 시달리거나 들볶이는 이야기를 조용히 들려줍니다.

2000년대로 접어든 남녘에서 《태일이》에 나오는 이야기는 찾아보기 어렵다 할 수 있습니다. 그러나, 남녘에서 사라진 비좁고 캄캄한 공장은 다른 나라로 옮겼습니다. 다른 나라에서 《태일이》와 똑같은 이야기가 흐릅니다. 중국에서 베트남에서 인도에서 이 같은 이야기는 똑같이 불거집니다.

중국에도 전태일 같은 사람이 있을까요. 있다면, 그이는 어떻게 하루하루 살아갈까요. 베트남에도 전태일 같은 사람이 있겠지요. 있다면, 그이는 어떻게 꿈을 키우면서 힘을 낼까요. 인도에도 전태일 같은 사람이 있으려나요. 있다면, 그이는 씩씩하게 목소리를 내면서 제 삶과 이웃 삶을 지키는 길을 걸을 수 있을까요.

- “특히 태일 씨는 할 얘기가 많은가 봐요.” “그런데 어쩌죠? 벌써 들어가 봐야 할 시간이네. 뭐 점심시간이 워낙 짧으니.” “같이 가요. 저 태일 씨 공장 있는 같은 층에서 일하는 거 모르셨죠?” “그래요? 잘됐네요. 자주 볼 수 있겠네요. 어쩐지 낯이 익더라니.” (85쪽)

스무 해쯤 앞서, 나는 신문배달을 하며 먹고살았습니다. 새벽 두 시부터 일을 하는데, 가끔 ‘신문 한 부 사겠다’면서, 신문배달 자전거를 부르는 사람이 있습니다. 이들은 거의 다 ‘신문값을 100원이든 200원이든 더 에누리를 해서 사려는 마음’입니다. 참말 신문 한 부 바라서 부르는 이가 더러 있습니다만. 왜 사람들이 신문배달부를 부르는가 하면, 신문배달부는 신문을 집집마다 돌리러 다니지, 주머니에 잔돈을 챙겨서 다니지 않습니다. 두 다리로 신문을 돌리든, 자전거를 몰아 신문을 돌리든, 쇠돈 몇 푼이건 지갑이건 주머니에 넣지 않아요. 신문을 돌린 적 있는 사람은 알 테지만, 쇠돈 몇 개조차 무겁습니다. 처음에는 그러려니 하지만, 50부를 돌리고 100부를 돌릴 무렵이면 온몸이 땀으로 흥건해요. 200부쯤 돌릴 무렵에는 입에서 말이 잘 나오지 않습니다. 그러니, 새벽에 신문을 돌리는 일꾼더러 ‘신문 한 부 사겠다’고 하면서 만 원짜리나 천 원짜리 종이돈을 깊은 새벽나절에 내미는 사람을 어떻게 보아야 할까요. 신문값이 잔돈으로 내밀면서 사려고 하던 사람을 거의 못 보았습니다. 어떤 이는 신문을 몰래 훔칩니다. 자전거를 세우고 연립주택에 넣으려고 들어가면 슬그머니 자전거 바구니에서 한 부 빼냅니다. 새벽운동을 한다면서 신문을 훔치는 이가 있고, 동네를 순찰한다면서 신문을 훔치는 경찰이 있습니다. 한 부라도 사라지면 신문을 돌리다가 애먹기 때문에, 훔친 이를 보면 끝까지 쫓아가서 도로 찾아야 합니다.

- “걱정 마세요. 전 빨갱이도 아니고 빨갱이가 뭔지도 모르니까요. 전 그저 우리가 좀더 잘 사는 길을 찾으려고 하는 것뿐입니다.” “전 태일 씨를 믿어요. 빨갱이라니요” “그래, 우린 빨갱이가 아냐. 빨갱이가 무서워 우리가 하고 싶은 얘기도 못 하면 안 되잖아. 평화시장을 움직이는 재단사일 뿐이야.” “우리끼리 이렇게 친하게 지내자는데 누가 뭐라겠어?” (119쪽)

사회를 억누르고 정치를 짓밟으며 문화를 옥죄는 이들은 으레 ‘빨갱이’라는 한 마디를 툭 던집니다. 민주와 평화와 평등이 없는 나라이기에, ‘빨갱이’라는 한 마디는 꽤 오랫동안 힘을 내며 목을 조입니다.

어느새 ‘이웃’이라는 이름은 사라집니다. ‘빨갱이’라는 이름이 떠돕니다. 어느새 ‘동무’라는 이름은 스러집니다. ‘적’이나 ‘경쟁자’라는 이름이 흐릅니다.

우리가 서로 이웃이라면 정치권력자가 생길 일이 없습니다. 우리가 서로 동무라면 돈 때문에 악다구니를 벌여야 할 까닭이 없습니다. 우리가 서로 이웃으로 지낸다면 도시를 자꾸 키울 일이 없습니다. 우리가 서로 어깨동무를 한다면 언제나 즐겁게 삶을 지으면서 두레를 합니다.

저 사람은 노동자나 사장이 아닙니다. 내 이웃입니다. 저 사람은 빨갱이나 대통령이 아닙니다. 내 동무입니다. 함께 먹고 함께 살며 함께 웃는 사람입니다.

나라를 다스린다는 벼슬아치는 ‘법’을 만들었으나 법을 살피지도 않고 법을 지키지도 않습니다. 나라를 이룬 사람들은 ‘법’을 모르면서도 아름답고 사랑스레 살았으나, 바로 이 ‘법’ 때문에 등허리가 휘면서 고단한 나날을 보내야 합니다. 근로기준법이든 노동법이든, 법이 있으면서 왜 법을 따지지 않고 지키지 않으며 살피지 않을까요. 노동3권이 있다지만, 노동3권을 짓밟거나 흔드는 일은 왜 예나 이제나 똑같이 일어날까요.

전태일기념관이 서고, ‘전태일 동상’과 ‘전태일 다리’가 서울 청계천에 생깁니다. 그러나 이 나라에는 아직 노동자도 여느 사람들도 그예 짓밟히는 일이 똑같이 생깁니다. 아버지에 이어 대통령이 된 분은 전태일 동상에 꽃을 바치기도 했다지만, 꽃을 바치기는 하더라도 법을 지키는 일은 없구나 싶습니다. 4347.10.22.물.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 시골에서 만화읽기)