-

-

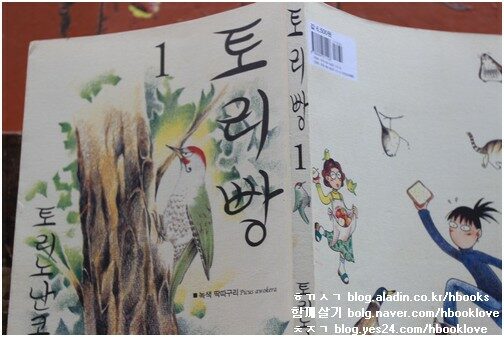

토리빵 1

토리노 난코 지음, 이혁진 옮김 / AK(에이케이)커뮤니케이션즈 / 2011년 1월

평점 :

만화책 즐겨읽기 400

나무 한 그루와 새

― 토리빵 1

토리노 난코 글·그림

이혁진 옮김

AK커뮤니케이션즈 펴냄, 2011.2.10.

아침에 일어나서 뒤꼍 감나무를 살핍니다. 박새 한 마리 살포시 내려앉아서 이리저리 가지를 건너뜁니다. 작은 박새는 이쪽저쪽으로 날렵하게 옮겨 앉습니다. 감을 쪼아먹으려나, 애벌레를 찾으려나. 새빨갛게 익은 우리 집 감알은 건드리지 않고, 이리저리 건너다니며 놀다가 뽀로롱 다른 곳으로 날아갑니다.

한참 박새를 올려다보다가 집으로 돌아갑니다. 감알을 하나 딸까 하다가 어제 딴 감알이 남았다고 떠오릅니다. 아이들도 곁님도 우리 집에서 딴 감알을 그 어느 감알보다 맛나게 먹습니다. 오늘은 어제 딴 감알을 먹고, 이튿날 새 감알을 따서 먹자고 생각합니다.

그런데, 감알은 내가 손수 딸 수 있지만, 감에서 톡 떨어지기도 합니다. 우리 집에서 자라는 나무는 나뭇줄기 둘레로 풀밭이면서 가랑잎밭입니다. 풀을 따로 베거나 뽑지 않아서 땅바닥이 폭신합니다. 그래서 감나무에서 감알이 툭툭 떨어져도 풀바닥에서 감알이 터지지 않아요. 새빨갛게 잘 익은 감도 모양이 반듯합니다.

아침저녁으로 감나무 둘레를 살피면서 그새 떨어진 감알이 있는가 살핍니다. 모과나무 둘레에서도 모과알이 떨어졌는지 살핍니다. 사다리나 장대를 쓸까 싶다가 그만두었는데, 감알은 스스로 익어서 알맞게 떨어집니다. 때때로 바람이 불어 고맙게 손길을 덥니다.

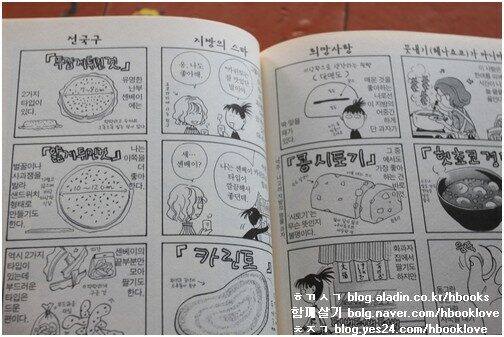

- ‘여름에는 정원석의 작은 홈에 언제나 물을 채워 둔다. 참새들의 물놀이터가 되기 때문이다. 더 큰 접시에 물을 채워 놓아도 사용하지 않는다. 저 정도가 참새에겐 딱 맞는 크기인 것 같다.’ (8쪽)

- ‘우리 동네 주택가 뒤편에는 반짝이는 은색 잎이 나고 빨간 열매가 맺히는 멋진 덤불이 있다. 이곳은 작은 새들의 주택가가 됐다.’ (10쪽)

낮에 마당에서 이불과 깔개를 텁니다. 대문 위로 드리운 전깃줄에 통통한 새가 앉습니다. 까치도 까마귀도 아닌 저 새는 어떤 새일까 헤아려 봅니다. 직박구리일까, 뻐꾸기일까 갸웃갸웃하지만 잘 모르겠습니다. 통통한 배만 아래에서 올려다보니 좀처럼 모르겠습니다.

볕이 좋은 날 이불을 말리거나 털면, 이런 새 저런 새가 전깃줄에 앉아서 우리 집을 들여다보곤 합니다. 새한테는 이불이 없을 테니 재미난 구경거리일 수 있습니다. 이불 터는 사람이 전깃줄에 앉은 새를 해코지할 일도 없을 테니 서로 모여 앉아 재재거리며 구경할 수 있습니다.

그러면 나는 이불을 털면서 새를 올려다봅니다. 저 새들은 어떤 몸짓으로 춤을 추면서 노래를 하는가 하고 살펴봅니다. 새는 그저 저희끼리 이야기를 나눌는지 모르는데, 나는 새들이 우리 집 둘레에서 노래를 베푼다고 여깁니다.

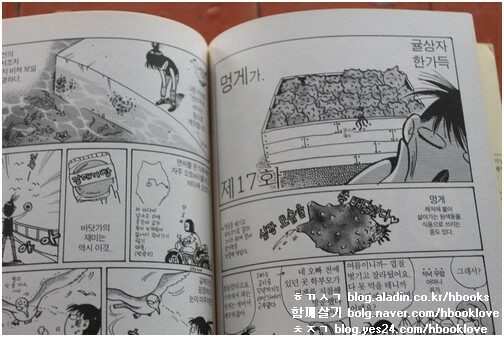

- ‘햄 3장으로 살아났으니 이름은 햄코. 햄코는 추위로 약해져 있는 것 같았다. 따뜻해지니까 조는 모습은 사람이나 새나 비슷하구나.’ (25쪽)

- ‘따뜻해질수록 입맛이 까다로워지는 새들이지만, 겨울에는 말 그대로 필사적으로 먹는다. 그 작은 몸의 얼마 안 되는 털로 영하의 기온을 버텼다고 생각하면.’ (29쪽)

아이들과 대나무밭에서 대나무를 베는데, 큰아이가 깃털을 하나 줍더니 보여줍니다. 어느 새 깃털이었을까요. 깃털 크기로 보건대 아주 작은 새 깃털 같았어요. 아마 대나무밭 사이사이 난 찔레알을 먹으려고 찾아왔을 수 있어요.

지지난해에는 제비 깃털을 몇 얻었어요. 제비를 잡아서 뽑는다든지, 제비집에서 줍지는 않았습니다. 자동차에 치여 죽은 제비를 풀밭으로 옮기면서 깃털이 셋 빠져서, 이 깃털을 건사했어요.

지지난해에는 제비를 처음으로 손에 안기도 했습니다. 사람 손을 섣불리 타면 안 되는 줄 알지만, 막 날갯짓을 익히려던 어린 제비가 그만 구석진 데에 빠져서 헤어나지 못하기에 살살 달래서 손으로 안아서 올려 주었습니다.

처마 밑에서 바라볼 적에도 어미이든 새끼이든 참으로 작은 줄 알기는 했지만, 손으로 안으니 그야말로 작아요. 어미 제비가 낳은 알이 한 번 깨진 적 있어서 제비알을 본 적도 있는데, 제비알은 메추리알과 대면 반토막보다 훨씬 작아요. 아이들 새끼손톱만 한 크기인 제비알이에요.

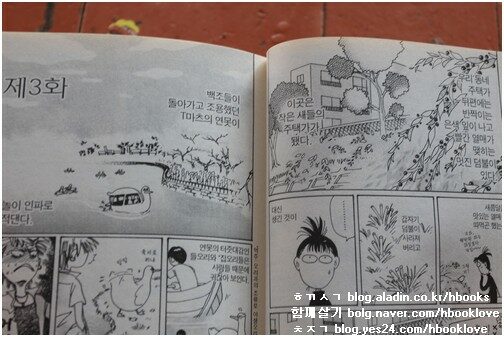

- ‘늦봄에서 여름이 끝날 때까지 창문을 열고 밤공기를 맞으며 자는 것을 좋아한다. 한밤중 두견새와 물총새의 울음소리를 듣고 새벽녘 산비둘기와 뻐꾸기 울음소리를 듣는데, 차가운 풀냄새가 들어올 때쯤, 나는 이런 꿈을 꾸고 있다.’ (54쪽)

- ‘아침부터 함석지붕 위를 초등학생들이 뛰어다니고 있는 것 같은 이 소리는 까마귀의 짓이다. 작게 두드리는 소리는 참새. 종종걸음으로 뛰어다니는 녀석, 누군지 확실치 않음.’ (67쪽)

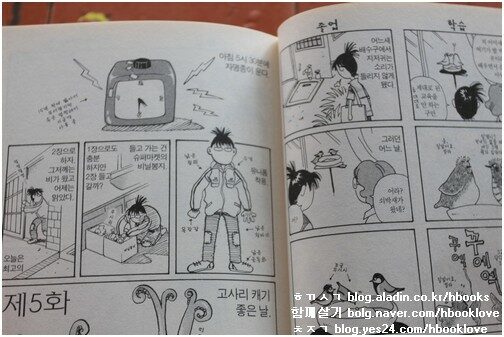

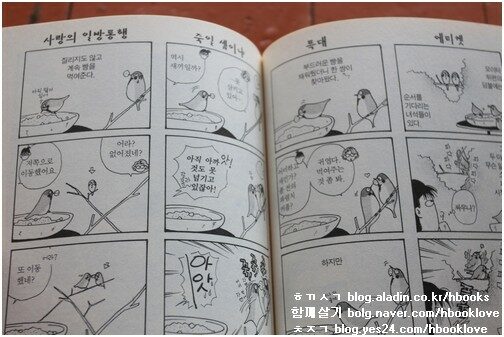

토리노 난코 님이 빚은 만화책 《토리빵》(AK커뮤니케이션즈,2011) 첫째 권을 한참 읽었습니다. 우리 집 일곱 살 큰아이도 함께 읽습니다. 시골마을 조그마한 집에서 늘 만나는 여러 새를 떠올리면서 읽습니다. 우리 집은 굳이 새한테 먹이를 주지 않습니다만, 새한테 먹이를 챙기려는 마음을 알 만합니다. 얼마나 사랑스러운데요. 얼마나 즐겁고 환한데요.

- ‘어느새 벌레 울음소리가 이렇게 많아졌다. 밤의 그림자는 희미하고 길다.’ (94쪽)

- ‘별의 반짝임을 보는 건, 지구를 둘러싼 바람을 보는 것이기도 하구나.’ (98쪽)

- ‘재작년에 이 근처에서 가장 큰 나무를 베어냈다. 오래된 나무라 위험하기 때문이라는 것 같다. 나무가 사라진 하늘은 왠지 처량해 보였다. 그해 겨울에는 폰짱도 쇠딱따구리도 오지 않았다. 참새조차 여기까지 한 번에 날아오는 게 아니라, 여기저기 중계점을 거쳐서 온다.’ (125쪽)

우리 집에 풀밭을 이루어 풀벌레와 애벌레를 키우는 일도 어느 모로 본다면 새를 부르는 일입니다. 우리 집 나무 열매를 많이 남기는 일도 어느 모로 살피면 새를 맞이하려는 일입니다.

나무 한 그루가 있어 새가 깃듭니다. 새는 아주 조금만 먹어도 배가 찹니다. 새는 나무에 둥지를 틀거나 이냥저냥 풀숲에 살며시 내려앉아 새근새근 잡니다. 때로는 나뭇가지를 단단히 붙잡고 잠들어요.

사람과 새는 오랜 나날 가까운 벗으로 지냈습니다. 새와 사람은 오래도록 살가운 이웃으로 살았습니다. 이러다가 고작 쉰 해도 안 된 요즈막에 사람들 스스로 새를 그악스럽게 괴롭힙니다. 새가 살 만한 오래된 나무를 뭉텅뭉텅 베지요. 도시에서는 나무가 좀 자랐다 싶을 무렵 동네 재개발을 한다면서 와장창 무너뜨리지요.

도시에서는 사람들이 고향이 없다고 할 텐데, 도시에서는 새 또한 고향이 없다고 할 터입니다. 새가 깃들 만한 데가 없으니까요.

고향을 잊거나 잃은 사람은 즐거움이나 사랑과 차츰 멀어지고, 즐거움이나 사랑과 차츰 멀어지는 사람은 이웃을 아끼는 마음이 천천히 옅어집니다. 나무 한 그루가 사라질 때마다 사람들은 메마르면서 쓸쓸한 마음으로 나아갑니다. 4347.10.18.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 시골에서 만화읽기)