<전라도닷컴> 2014년 10월호에 실은 '시골도서관 일기'입니다.

..

시골도서관 풀내음

― 사광이풀과 며느리배꼽

해마다 봄이 되면 시골에서나 도시에서나 아주 일찍 꽃망울을 터뜨리는 조그마한 들꽃이 있습니다. 시골에서는 들꽃이요, 도시에서는 골목꽃이라 할 만한데, 이 작은 꽃송이를 놓고 두 가지 이름이 있어요. 하나는 일본 학자가 붙인 일본 풀이름을 일제강점기에 한국 학자가 받아들여서 쓰는 이름이고, 다른 하나는 한겨레가 스스로 붙인 이름입니다. 일본 학자는 일본에서 ‘개불알풀꽃’이라는 이름을 붙여서 꽃송이를 마주합니다. 한겨레는 ‘봄까지꽃’이라는 이름을 나긋나긋 읊으며 꽃송이를 바라봅니다.

해마다 여름이 지나 가을로 접어들 무렵 아주 흔하게 볼 수 있는 들꽃을 놓고도 두 가지 이름이 있습니다. 일본 학자가 붙인 풀이름을 일제강점기부터 한국 학자가 받아들인 이름은 ‘며느리배꼽’과 ‘며느리밑씻개’입니다. 한겨레가 예부터 스스로 붙여서 가리키는 이름은 ‘사광이풀’과 ‘사광이아재비’입니다. 김종원 님이 엮은 《한국 식물 생태 보감》(자연과생태 펴냄,2013) 1권을 보면 ‘사광이아재비’와 ‘며느리밑씻개’라는 이름에 얽힌 이야기가 잘 나옵니다.

한국사람은 한국에서 살면서 정작 한겨레 꽃이름이나 풀이름을 제대로 모르기 일쑤입니다. 학자가 꽃이나 풀에 이름을 붙이기 앞서, 어느 고장에서든 시골사람 스스로 꽃이름과 풀이름을 지어서 가리켰는데, 고장말을 잊고 마을말을 잃습니다.

곰곰이 돌아본다면, 학자들이 이 나라 골골샅샅 두루 다니면서 꽃이름과 풀이름뿐 아니라 나무이름과 벌레이름과 짐승이름까지 낱낱이 여쭈어서 적어야 올바릅니다. 일본 학자가 일본말로 붙인 이름을 한국말로 옮기지 말고, 한겨레가 수천 수만 수십만 수백만 해에 걸쳐 스스로 바라보고 가리키면서 주고받던 이름을 헤아릴 수 있어야 합니다.

고장마다 대학교가 있어요. 그러니 경기도 언저리에서는 경기도 언저리 대학교에서 시골마을을 두루 돌면서 이름을 여쭐 노릇입니다. 경상도 대학교는 경상도에서, 전라도 대학교에서는 전라도에서 고장말을 여쭈어야 할 테지요. 고장마다 있는 대학교는 ‘고장말 사전’과 ‘고장말 도감’을 꾸준히 선보일 수 있어야 해요. 이렇게 할 때에 학문이고, 이렇게 책을 엮어서 나눌 수 있어야 사회가 발돋움합니다.

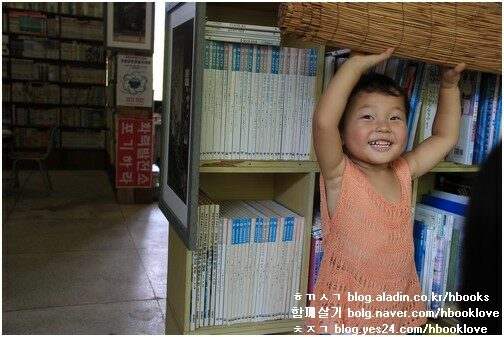

아이들과 도서관으로 갑니다. 도서관 어귀에 탱자나무가 있습니다. 나는 아이들한테 ‘탱자나무’라는 이름을 알려주지만 아이들은 늘 이 이름을 잊습니다. 가을마다 노란 탱자알을 얻어서 갖고 놀지만, 겨울이 지나고 봄이 되면 까맣게 이름을 잊어요. 다시 여름이 되고 가을이 찾아와서 아버지가 이름을 알려주어야 “‘탱자’? 탱자가 뭐야?” 하고 묻습니다. 도서관 어귀에 우람하게 자란 ‘아왜나무’는 이름을 말하기 어려운지 이 나무도 이름을 잊습니다. ‘단풍나무’는 ‘빨간나무’로 알아듣고, ‘자작나무’는 ‘하얀나무’로 알아봅니다. 하기는. 그렇겠지요. 아이들은 아이들 나름대로 바라보면서 이름을 떠올립니다. 아마 수천 수만 해 앞서 한겨레가 ‘쑥’이나 ‘마늘’ 같은 이름을 처음 지을 적에도 그때 그곳에서 문득 떠오른 느낌 그대로 가리켰으리라 생각해요. ‘갓’이나 ‘여뀌’나 ‘강아지풀’이라는 풀이름도, 모두 그때 그곳에서 떠오른 느낌이나 이야기에 따라 새 이름이 태어났겠지요.

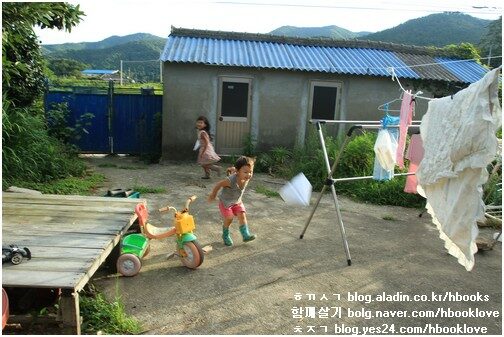

우리 집 마당을 차근차근 치워 놀이터로 삼습니다. 놀이기구가 따로 있지 않으나, 모두 다 놀잇감이 됩니다. 나뭇가지와 풀꽃이 놀잇감이 됩니다. 고무대야에 물을 받아 물놀이를 즐깁니다. 물을 갖고 노니까 그대로 ‘물놀이’입니다. 제자리에서 폴짝폴짝 뛰면서 놀면 ‘뜀놀이’나 ‘뜀뛰기놀이’입니다. 마당을 그저 빙글빙글 거닐면서 놀면 ‘걷기놀이’가 돼요.

아이들이 노는 모습을 물끄러미 바라봅니다. 풀과 노는 아이는 풀놀이를 즐기기에, 이 아이한테는 ‘풀순이’라는 이름을 붙입니다. 꽃을 꺾어 노는 아이는 꽃놀이를 누리기에, 이 아이한테는 ‘꽃순이’라는 이름을 붙입니다. 언제나 즐겁게 노는 아이들이니, ‘놀이순이’요 ‘놀이돌이’라는 이름을 붙입니다. 동생을 옆에 앉히고 책을 읽어 주는 누나한테는 ‘책순이’라는 이름을 붙입니다.

드넓게 열린 파란 하늘을 올려다봅니다. 파랗디파란 하늘이 곱습니다. 높은 건물이 없으니 하늘이 더 넓습니다. 시골에서는 멧자락이 높아도 하늘을 가린다는 느낌이 들지 않아요. 이와 달리 도시로 나들이를 가면, 조금만 높은 건물이 있어도 하늘을 가리는구나 하고 느껴요. 가을이 무르익는 날, 손을 잡고 걷거나 앞서거니 뒤서거니 달리면서 노는 아이들은 하늘빛을 먹습니다. 이런 날은 ‘하늘아이’라는 이름을 붙입니다.

시골에서 살기에 ‘시골아이’입니다. ‘시골순이’요 ‘시골돌이’입니다. 시골사람한테는 순이나 돌이라는 이름이 잘 어울립니다. 그런데, 도시사람한테 ‘도시아이’라든지 ‘도시순이·도시돌이’ 같은 이름을 붙이려 하면, 어쩐지 안 어울립니다. 오늘날 우리 사회에서는 ‘도시아이’라기보다 ‘시티 키드’ 같은 이름이 어울리리라 느껴요.

인터넷이 발돋움한 만큼, 이름이 궁금한 꽃이나 풀이나 나무가 있으면 인터넷을 켜서 여쭈면 1분이 채 지나지 않아 누군가 이름을 알려줍니다. 인터넷은 사전이나 도감 구실을 톡톡히 합니다. 그런데 말이에요, 이제는 이름을 짓는 사람이 없어요. 스스로 이름을 지을 줄 아는 사람이 없어요. 시골말은 차츰 사라지거나 잊힙니다. 고장말은 천천히 자취를 감춥니다. 텔레비전과 라디오와 신문과 책뿐 아니라, 학교에서 쓰는 표준 서울말 교과서는 시골아이 말씨와 말투를 모두 빼앗습니다. 처음 마주하는 꽃이나 풀이나 나무를 앞에 두고, 이 꽃과 풀과 나무가 어떤 숨결인가를 찬찬히 헤아리거나 살피거나 짚으면서, 스스로 새롭게 이름을 짓던 사람은 모두 어디로 갔을까요. 4347.9.13.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 사진책도서관 일기)

* 사진책도서관(서재도서관)을 씩씩하게 잇도록 사랑스러운 손길 보태 주셔요 *

* 도서관 지킴이 되기 : 우체국 012625-02-025891 최종규 *

* 도서관 지킴이 되어 주는 분들은 쪽글로 주소를 알려주셔요 (010.5341.7125.) *

* 도서관 나들이 오시려면 먼저 전화하고 찾아와 주셔요 *