-

-

포토닷 Photo닷 2014.10 - Vol.11

포토닷(월간지) 편집부 엮음 / 포토닷(월간지) / 2014년 10월

평점 :

품절

찾아 읽는 사진책 193

오늘날 한국에서 사진은

― 사진잡지 《포토닷》 11호

포토닷 펴냄, 2014.10.1.

국립현대미술관에서 ‘올해 작가상’을 노순택 님한테 주었다고 합니다. 한국에는 아직 ‘국립사진관’이나 ‘국립사진전시관’이 없기 때문에 ‘미술관’에서 사진전시도 하고, 이렇게 사진가한테 주는 상도 ‘미술관’에서 줍니다. 사진잡지 《포토닷》 11호에서는 이 이야기를 “성실한 사진가 노순택이 이 ‘실성’한 시대에, ‘넝마주이’처럼 수집한 수상한 장면들이 국가기관이 수여하는 최고의 미술상을 차지하게 된 최근의 ‘사건’을 곰곰이 생각해 본다(48쪽/최연하).”와 같은 말로 차분히 다룹니다.

노순택 님이 ‘올해를 밝힌 작가’로 꼽힐 수 있는 까닭이라면 아무래도 ‘등돌리지 않는 눈길’ 때문이리라 생각합니다. 그곳에 있으면서 그곳 이야기를 찬찬히 바라보면서 담으려고 했던 몸짓 때문이리라 생각합니다.

사진을 찍는 사람은 늘 그곳에 있어야 그곳을 사진으로 찍습니다. 그곳에 있지 않다면 그곳을 사진으로 찍을 수 없습니다. 글을 쓰는 사람도 늘 그곳에 있어야, 그곳 이야기를 가슴으로 담아서 글로 적을 수 있어요. 다시 말하자면, 사진꾼이든 글꾼이든 그림꾼이든 모두 ‘오늘 바로 그곳’에서 함께 살면서 숨을 쉬어야 비로소 ‘내 이야기를 새롭게 빚어’서 이웃과 나눌 수 있습니다.

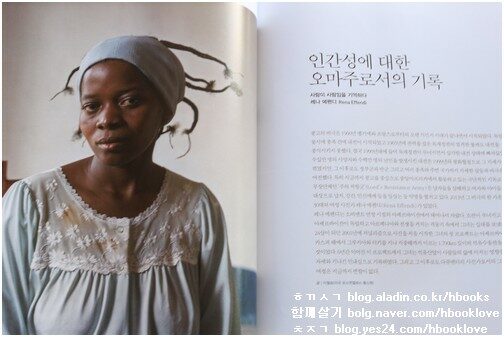

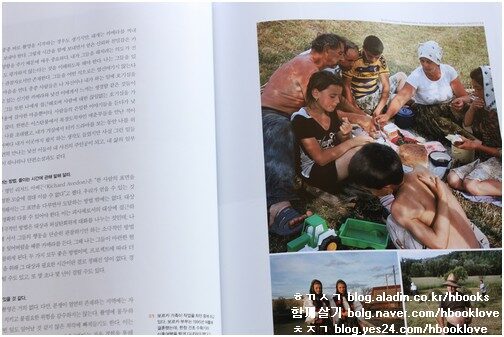

《포토닷》 11호에서 다루는 외국 사진가 이야기를 곰곰이 읽습니다. 레나 에펜디라고 하는 분은 “종종 바로 촬영을 시작하는 경우도 생기지만, 대개는 카메라를 꺼내기 이전에 그들과 많은 시간을 보내야 한다. 그렇게 시간을 함께 보내면서 얻은 신뢰와 친밀감은 카메라 앞에서의 그들의 행동에 영향을 주기 때문에 매우 중요하다. 내가 그들을 해치려는 의도가 전혀 없고, 그들을 어떠한 잣대로도 평가하지 않는다는 것을 이해하도록 해야 한다. 나는 그들을 있는 그대로 받아들이고 지켜보는 관찰자로서만 존재한다. 그들을 어떤 식으로든 업신여기지 않는다는 것을 알게 되는 순간 그들은 마음을 연다(68쪽/레나 에펜디).” 하고 밝힙니다. 찍히는 사람과 찍는 사람이 서로 이웃이 될 때에 사진을 찍을 수 있다는 뜻입니다. 서로 이웃이 될 뿐 아니라, 동무가 되고, ‘같은 지구사람’이 될 때에 사진을 찍을 수 있어요.

우리는 어떤 이야기를 사진으로 담든 ‘남’을 찍지 못합니다. ‘남’을 찍는 사진이라면 겉훑는 모습을 담을 뿐입니다. 남이 아닌 나를 찍어야 할 사진이고, 남을 이야기하는 사진이 아니라 나를 이야기하는 사진이 되어야 합니다.

조금만 생각하면 알 수 있어요. 남을 찍거나 남을 글로 보여준다고 해 보았자 ‘남’이 어떤 삶이거나 마음인지 보여주지 못합니다. ‘남’이라고 하는 사람은 바로 ‘남’ 스스로 보여주어야 제대로 드러납니다.

사진을 보면 알 수 있어요. 나를 찍은 사진인지 남을 찍은 사진인지, 사진을 보면 한눈에 알 수 있습니다. 그리고, 이웃을 찍은 사진인지 동무를 찍은 사진인지, 척 보면 알 수 있습니다. 왜 그러느냐 하면, 사진에 사랑이 깃들었는가 안 깃들었는가 하는 대목이 드러나니까, 누구를 어느 자리에서 어떻게 찍으려 했는지 훤하게 알 수 있습니다.

“내가 사진에서 가장 이중적이라고 생각하는 부분은 사진이 모든 것을 아름답게 만들어 버린다는 점이다. 사진가는 상처받고 끔찍한 상황을 담아내 아이콘이 되는 이미지, 예술을 창조하지만, 그것을 본 사람들은 그 결과를 찬양하고, 사진가들은 그에 대한 보상을 받는다. 비극은 실재하고 사람들은 짐작할 수 없는 고통 속에 있는데, 우리들은 미적 감각을 지닌 예술가의 시선으로 이를 미화하고 특별하게 보이게 만든다(71∼72쪽/레나 에펜디).”와 같은 이야기는 무엇을 밝힐까 헤아려 봅니다. 사진기를 손에 쥔다 하더라도, 우리는 ‘작가’가 아닙니다. 참말 우리는 ‘이웃’이나 ‘동무’입니다. 때로는 ‘한집 사람’입니다. ‘한식구’예요.

예술이 되도록 하려고 찍는 사진이 아닙니다. 문화가 되도록 하려고 찍는 사진이 아닙니다. 돈을 벌려고 찍는 사진이 아닙니다. 스스로 삶이 즐겁기에 찍는 사진입니다. 스스로 삶을 즐기려고 찍는 사진입니다. 이웃과 어깨동무하면서 즐거운 하루를 노래하려고 찍는 사진이요, 동무와 노래하는 기쁜 삶을 가꾸려고 찍는 사진입니다.

오늘날 한국에서 사진은 무엇일까요.

“어려서 제일 싫어했던 작가 중 한 명이 다이안 아버스였다. 무표정하고 우울한 사진이 증명사진처럼 느껴졌기 때문이었다. 그러다 외롭고 불확실했던 미국 유학 시절에 뉴욕의 한 서점에서 아버스의 사진집을 다시 보면서 눈물이 쏟아졌다. 그녀의 사진은 대단한 것이었고, 그걸 깨우치면서 ‘내가 사진을 잘못 배웠구나, 내 인생을 걸고 사람을 찍어야겠다’고 다짐했다(87쪽/변순철).” 같은 이야기를 읽습니다. 사진을 잘못 배웠다면, 학교에서 잘못 가르쳤을까요, 배우는 사람이 잘못 받아들였을까요.

무엇을 이야깃감으로 삼든, 사진 한 장 찍을 적에는 온삶을 들일 노릇입니다. 글 한 줄을 쓸 적에도 온넋을 바칠 노릇입니다. 밥 한 그릇을 지어서 함께 먹을 적에도 온힘을 쏟을 노릇입니다.

“야구를 그만두고 미래가 막막했을 때 사진관을 물려받아야겠다는 생각에 사진을 시작했는데 일부러 아버지에게서 배우지 않았다. 사진을 전공하지 않은 아버지가 못 미더웠다. 그런데 대학에 와 보니 아버지가 했던 것을 학교에서 가르쳤다(103쪽/안주영).” 같은 이야기를 읽습니다. 집에서 아버지한테서 배울 수 있던 사진을 굳이 대학교에 가서 배웠다고 합니다. 집에서 배우는 사진과 대학교에서 배우는 사진은 무엇이 다를까요. 졸업장이나 경력이 없는 작가와 졸업장이나 경력이 있는 작가는 무엇이 다를까요.

우리는 ‘사진’을 읽는 사람인가요, 아니면 ‘작가 이름’을 읽는 사람인가요. ‘다이안 아버스’이니 놀랄 만한 사진이고, ‘이름 안 난 작가’이니 안 놀랄 만한 사진인가요.

“열심히 촬영하고 돌아와 컴퓨터로 사진을 고른다. 하지만 도대체 어떤 사진이 좋은지 모르겠다. 내가 촬영한 사진이니 전부 애정이 가고 대상들도 다 예뻐서 그 사진이 그 사진 같다(125쪽/김주원).”와 같은 이야기를 읽습니다. 내가 찍은 사진이기에 이 사진이 모두 예쁘다고는 느끼지 않습니다. 내 마음을 들여서 찍은 사진일 때라야 비로소 예쁩니다. 온힘을 기울여서 찍은 사진이라면 100장을 찍었을 때에 100장 모두 즐거우면서 반갑습니다. 온힘을 기울이지 못한 사진이라면 1장이나 10장만 찍었어도 영 못 미덥습니다.

오늘날 한국에서 사진은 어떤 자리에 있을까요.

“안승일 님은 백두산 곁에서 하얀 숨결을 마시면서 하얀 사진을 내놓습니다. 그러면, 우리들은 어디에서 살아가는가요? 우리들은, 사진기를 손에 쥔 우리들은, 저마다 어느 곳에서 어떠한 빛깔이 되어 어떠한 마음을 어떠한 사랑으로 담아서 보여주는가요? 사진기를 손에 쥔 오늘날 우리들은 저마다 어떤 자리에서 어떤 이야기를 들려주고 싶어서 사진길을 걷고, 사진책을 내거나 읽으며, 사진 하나로 생각을 주고받는가요(133쪽/최종규)?”와 같은 이야기를 읽습니다. 사진은 늘 마음으로 찍습니다. 내 마음이 어떤 자리에 있느냐에 따라 사진이 달라집니다. 사진은 늘 삶으로 찍습니다. 내 삶이 어떤 길로 나아가느냐에 따라 사진이 거듭납니다.

장비로 찍는 사진이 아닌, 마음으로 찍는 사진입니다. 손놀림이나 기계질로 찍는 사진이 아닌, 삶으로 찍는 사진입니다. 오늘날 한국에서 작가와 비평가는 사진을 얼마나 어떻게 읽을까 궁금합니다. 4347.10.14.불.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 사진책 읽는 즐거움)