-

-

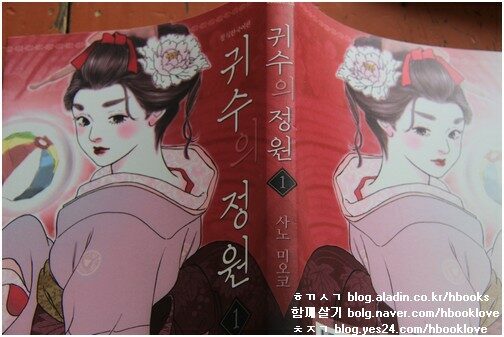

귀수의 정원 1

사노 미오코 지음 / 서울미디어코믹스(서울문화사) / 2011년 10월

평점 :

품절

만화책 즐겨읽기 387

마음을 지키는 이웃

― 귀수의 정원 1

사노 미오코 글·그림

정효진 옮김

서울문화사 펴냄, 2011.9.30.

귀를 기울여요. 이웃이 들려주는 이야기에 귀를 기울여요. 이웃은 옆집에 사는 사람일 수 있고, 풀밭에서 노래하는 벌레일 수 있습니다. 이웃은 옆마을에서 흙을 일구는 할매일 수 있고, 밀양과 청도에서 송전탑 때문에 가슴앓이를 하는 할배일 수 있으며, 하늘을 흐르는 구름일 수 있습니다.

내 이웃은 누구일까요? 내 이웃은 무엇을 할까요? 내 이웃은 어디에서 어떻게 살까요? 내 이웃은 무엇을 좋아하고, 어떤 꿈을 꾸며, 어떤 사랑을 가꾸고 싶을까요?

- ‘이 세상은 의외로 재미있구나.’ (4쪽)

- “ 생사의 문턱은 몇 번이나 넘나들었습니다. 어릴 적부터. 해서, 이 세상은 인간만의 것이 아니라, 그리 생각하며 살고 있습니다.” “그렇구나. 그런 마음을 가져서 이 저택에 간단히 들어온 게야.” (17쪽)

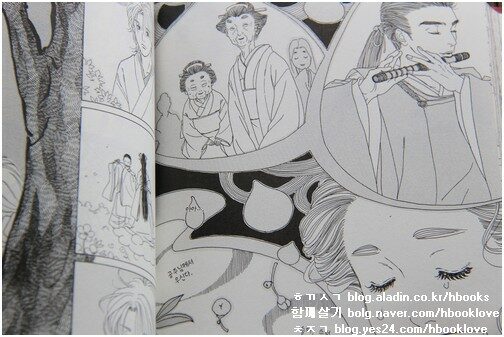

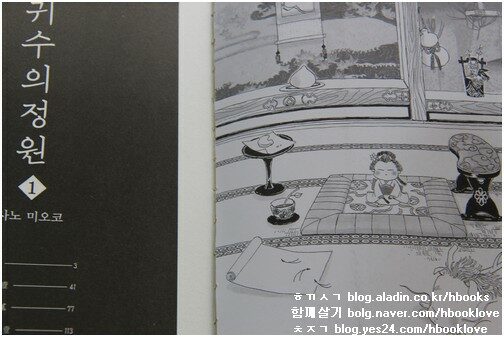

사노 미오코 님이 그린 만화책 《귀수의 정원》(서울문화사,2011) 첫째 권을 읽으며 생각합니다. 이 만화책에는 ‘귀수’가 나오고 ‘정원’이 나옵니다. 사람이 아닌 넋이 나오고 온갖 풀과 나무가 우거진 아름다운 뜰이 나옵니다.

귀수는 귀수끼리 이웃이면서 벗님입니다. 사람은 사람끼리 이웃이면서 벗님입니다. 그런데, 귀수 가운데에는 풀과 나무를 이웃과 벗님으로 삼는 넋이 있습니다. 사람 가운데에도 풀과 나무를 이웃과 벗님으로 삼는 숨결이 있습니다. 여기에, 귀수 가운데 사람을 이웃과 벗님으로 여기는 넋이 있고, 사람 가운데 귀수를 따사로운 이웃과 벗님으로 생각하는 숨결이 있습니다.

- “나는 백화초목을 보살피는 능력밖에 없는 운무의 정령. 능력이라곤 이 아담한 정원을 윤택하게 만드는 게 고작. 허나, 수고를 아끼워 않고 자비를 베풀면 반드시 윤택하게 자라나지. 천계도, 인간계도 마찬가지야. 하늘의 마음은 작은 것 안에서 더더욱 잘 나타나는 법이다.” (27쪽)

- “어떤 모습이건 나는 유일하다. 이 세상이 이루어진 이후로 쭉 그래왔고, 앞으로도 계속.” (28쪽)

우리가 사람이기 때문에 사람이 가장 아름답다고 여길 수 있지만, 우리가 사람이기 때문에 사람들이 저지르는 끔찍한 짓을 누구보다 잘 알아채기도 합니다. 사람인 탓에 사람을 가엾게 여기거나 사랑하기도 하지만, 사람인 탓에 사람이 싫거나 미울 수 있어요.

전쟁을 일으키는 사람은 누구일까요. 전쟁무기를 만드는 사람은 누구일까요. 군인이 되어 이웃을 죽이거나 해코지하는 사람은 누구일까요. 이들도 우리 이웃이 될까요. 전쟁을 일으키는 사람이라든지 전쟁으로 나아가려는 사람도 우리한테 이웃이나 벗님이 될 만할까요.

어떤 아이도 전쟁을 생각하며 태어나지 않습니다. 어떤 아이도 전쟁무기를 손에 쥐고 태어나지 않습니다. 그런데, 어른들은 지구별에 자꾸 전쟁을 터뜨립니다. 어른들은 지구별에 자꾸 전쟁무기를 늘립니다. 아이들한테 무엇을 물려주려는 생각일까요? 아이들한테 무엇을 보여주려는 생각일까요?

- “잡초가 이런 데까지 나다니. 뽑아 버리자.” “잠깐, 무라이. 그대로 둬. 그건 잡초가 아니라 이삭여뀌라는 풀꽃이야.” (45쪽)

- “나는 인간을 좋아한다, 카후.” “이, 인간 말씀이신가요?” “그래, 인간이다. 숭배받는 걸 당연타 여기는 천계의 신들보다 말이다.” (67쪽)

- “꽃이야 매년 피는 것! 꺾어도 무에 하나 아까울 것 없는 목숨이다, 꽃도 사람도!” “올해의 꽃과 내년의 꽃은 달라. 인간도, 아무리 환생을 반복하는 중생이라 해도 그 생은 단 한 번뿐, 꺾어도 아깝지 않은 건 이 세상에 존재하지 않소.” (80쪽)

만화책 《귀수의 정원》을 차근차근 되읽습니다. 사람이라는 껍데기를 썼어도 사람답지 않은 이들이 있습니다. 귀수라는 옷을 입었어도 사람다운 이들이 있습니다. 풀과 나무라는 껍데기를 썼지만 사람다운 숨결이 가득하기도 하고, 사람이라는 옷을 뒤집어쓰기만 할 뿐, 아무것도 안 하는 이들이 있습니다. 그리고, 겉도 속도 사람이면서 아름다운 사랑으로 넋을 가꾸려는 이들이 있어요.

우리가 나아갈 길은 어디일까 생각합니다. 우리가 가꿀 삶은 어떠할 때에 아름다울까 생각합니다. 우리가 나눌 사랑은 어떻게 보듬으면서 어깨동무할 적에 서로 기쁘게 웃을 만할까 생각합니다.

참말 생각할 노릇입니다. 내 아이를 돌보면서 아이한테 일삯을 달라고 말할 사람은 없습니다. 내 아이한테 밥 한 그릇 차려 주면서 밥값을 내라고 말할 사람은 없습니다. 이웃이나 동무한테 밥 한 그릇 차려 준 뒤에 밥값 내놓으라고 말할 사람은 없습니다. 그러면, 우리는 누구한테서 밥값을 받을까요? 우리는 누구한테서 ‘돌봄 일삯’을 받을까요?

- “그 소나무는 그리지 마! 카후! 마을사람들 모두 ‘객사 소나무’라고 부른다고. 얼마 전에도 노인이 죽었대. 불길한 소나무야.” “그런 말은 소나무에게 실례잖아.” (117∼118쪽)

- “질투도 소중한 마음의 일부. 연모하는 마음 뒤에서 숨죽인 채 살아가는 벌레인 게지요.” (168쪽)

한국 사회에서는 흔히 ‘한 다리 건너면 모두 아는 사이’라고 말합니다. 그렇지요. 참으로 그렇지요. 그러면, ‘한 다리 건너면 모두 아는 사이’인데, 우리는 서로서로 어떤 말을 주고받는지 궁금합니다. 우리는 서로서로 어떻게 돌보거나 아끼는지 궁금합니다.

꼭 돈이 있어야 할까요? 누구도 누구한테도 돈을 주거나 받지 않으면서 삶을 가꿀 수 있는 노릇이 아닌가 궁금합니다. 돈이란 없이 오직 사랑으로 서로를 아끼고 보살피면서 삶을 북돋울 수 있는 노릇이 아닌가 궁금합니다.

내 아이한테 밥값이나 일삯을 받지 않듯이, 내 이웃과 동무한테 밥값이나 일삯을 바라지 않듯이, 우리가 서로한테 돈을 바라지 않으면서 사랑스레 살아간다면, 이때에 비로소 아름다운 길을 열 수 있으리라 느껴요. 평등도 민주도 평화도 통일도 자유도 바로 서로를 사랑하는 자리에서 태어나리라 느껴요.

- “아무려면 어떤가. 지금 이 순간을 함께하고 있는데.” (178쪽)

- “그 소나무를 그리자. 그 가지 하나하나, 솔잎 한 가닥 한 가닥까지. 이 그림을 완성할 즈음, 형형색색의 봄이 찾아오리라.” (181∼182쪽)

그림을 그립니다. 만화책에 나오는 그림쟁이는 이녁대로 용을 그립니다. 나는 나대로 내 마음을 지키는 살가운 이웃을 그립니다. 내가 내 이웃을 사랑스레 아끼고 보살필 수 있는 길을 천천히 그립니다. 그리고, 내가 스스로 나를 아끼고 돌보면서 이웃과 어깨동무하는 길을 가만히 그립니다. 4347.10.1.물.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 시골에서 만화읽기)