-

-

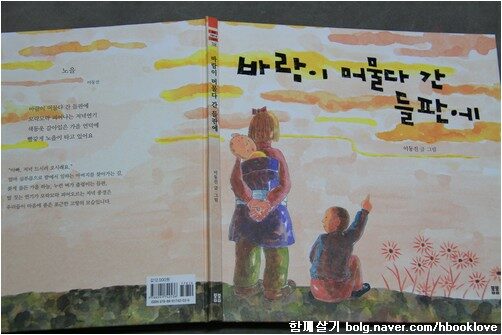

바람이 머물다 간 들판에 ㅣ 봄봄 아름다운 그림책 38

이동진 글.그림 / 봄봄출판사 / 2014년 4월

평점 :

다 함께 즐기는 그림책 398

고향과 시골

― 바람이 머물다 간 들판에

이동진 글·그림

봄봄 펴냄, 2014.4.25.

내가 태어나 자란 곳은 인천입니다. 수많은 살림집이 다닥다닥 붙은 곳이 내 고향입니다. 엄청나게 많은 공장이 잔뜩 몰린 데가 내 고향입니다. 서울로 보내는 물건을 만드는 공장에서는 늘 매연과 쓰레기물이 쏟아집니다. 나와 동무는 늘 매연을 마셔야 했고, 쓰레기물 냄새를 맡아야 했습니다. 그렇지만, 동무들과 놀면서 공장을 생각하지 않았어요. 우리 동네나 학교 둘레에는 공장이 참 많지만, 놀 적에는 오직 놀이만 생각해요. 구슬땀을 흘리면서 놀고, 비지땀을 쏟으면서 흙투성이가 됩니다. 운동회 연습을 하느라 두어 시간씩 학교 운동장에서 뒹굴어야 할 적에는 잠자리처럼 홀가분하게 하늘을 날면서 놀고 싶다고 꿈을 꾸었습니다.

.. 여름 내내 시원한 들에 나가 살던 딱새가 가을이 오고 찬바람이 불기 시작하면서 마을로 돌아왔습니다. 떼 지어 돌아온 참새도 까치도 모두 우리 마을에서 추운 겨울을 날 것입니다 .. (3쪽)

국민학교를 다닐 때에는 아침 낮 저녁으로 온통 놀이였는데, 중학교에 들어간 뒤부터 놀이가 사라집니다. 중학교를 다니는 동무들은 놀 생각을 하지 않습니다. 중학교에 들어간 동무는 ‘놀이’를 등돌린 채 술이나 담배나 당구로만 빠져듭니다. 고등학교에서도 이와 같습니다. 놀이는 없이 대학입시만 있고, 대학입시라는 굴레에서 빠져나오려는 몸짓만 있어요.

고등학교를 마치고 대학교에 간 아이들은 무엇을 할까요. 대학교 아이들한테는 놀이가 있을까요. 갓 스무 살이 되면서 ‘어른 허락’이 없이도 술과 담배를 마음껏 할 수 있다는 것만 있지 싶습니다. 대학교를 마친 뒤에도 이와 같아요. 아이들은 중학교 문턱에 한발을 디딜 때부터 놀이가 없어요.

그런데, 오늘날에는 초등학교부터 놀이가 없지 싶습니다. 학교 이름은 ‘국민’에서 ‘초등’으로 바뀌었으나, 어릴 적부터 한자급수 자격증을 따도록 내몰리고, 영어를 더 빨리 배워야 한다는 등쌀에 시달리며, 갖가지 학원을 쳇바퀴처럼 돌아야 합니다.

초등학교에 앞서 어린이집이나 유치원에서도 놀이가 없지 싶어요. ‘놀이 체험’은 있을 테지만, 놀이가 없어요. 아이들끼리 복닥거릴 빈터가 없고, 아이들끼리 만나서 어울릴 마당이 없습니다.

.. “바람이 차다. 유라 옷 단단히 입혀라.” “알았어요. 다녀올게요.” 골목길에 노란 은행잎이 뚝 뚝 떨어집니다 .. (10쪽)

집과 동네와 학교에서 놀이가 사라지면서, 고향을 고향으로 느낄 겨를이 없습니다. 집에서도 동네에서도 학교에서도 느긋하게 지낼 틈이 없으니, 고향에 있더라도 고향을 느끼지 못합니다.

고향이란 어떤 곳일까요. 태어난 곳이면 고향이 될까요. 어릴 적 뛰놀던 즐거운 이야기가 깃들지 못하는 곳을 고향으로 여길 만할까요. 입시교육만 받다가 서울로 떠나는 아이들한테 고향이 있을까요. 도시에서 나고 자라면서 언제나 학원만 빙글빙글 돌던 아이들한테 고향은 어떤 빛이거나 내음이거나 노래가 될까요.

.. 동네 어귀, 우리 마을을 지켜 주는 나이가 오백 살도 더 먹은 느티나무 아래에서 아이들이 줄넘기 놀이를 하고 있습니다 .. (17쪽)

이동진 님이 빚은 그림책 《바람이 머물다 간 들판에》(봄봄,2014)를 읽습니다. 그림책 《바람이 머물다 간 들판에》는 시골자락 이야기가 흐릅니다. 짚을 얹은 지붕에 박이 열리고, 누런 소가 있으며, 오줌장군을 지게에 짊어진 아저씨가 있습니다. 밭일을 하는 아버지가 있고, 솥을 건 아궁이에 불을 때는 어머니가 있어요.

이러한 그림은 오늘날에는 찾아보기 매우 어렵습니다. 새마을모자를 쓴 아저씨를 보기도 쉽지 않습니다. 다만, 그림책에 나오듯이 경운기와 비닐집은 오늘날 시골에도 있습니다. 그림책에 나오듯이 동생을 포대기로 업은 누나를 오늘날 시골에서 볼 수는 없습니다. 굴렁쇠를 굴리는 아이뿐 아니라, 들에서 들놀이를 하는 아이들을 오늘날 시골에서 볼 수 없어요. 노을을 바라보거나 가을빛을 한껏 누리는 아이를 도시에서든 시골에서든 찾아볼 수 없지요.

우리한테 고향은 어떤 곳일까요. 시골에서 나고 자랐으나 입시교육만 받다가 도시로 떠난 아이들한테 고향은, 또 시골은 어떤 곳일까요. 도시에서 나고 자라는 동안 오직 입시교육만 받다가 그저 도시에서 일자리 얻어 지내는 아이들한테 고향은, 또 시골은 어떤 자리일까요.

오늘날에는 고향을 어떤 곳이라고 얘기해야 할까 궁금합니다. 오늘날 시골에서는 손으로 모를 심거나 나락을 베는 일도 드문데, 무엇을 고향이나 시골로 삼아야 할까 궁금합니다.

.. 산마루에 걸린 저녁 해가 쑥쑥쑥쑥 단숨에 서산으로 넘어가면서 하늘에 숯불을 쏟아부은 듯 빠알간 노을을 남겼습니다 .. (24쪽)

생각해 보면, 고향과 시골을 몽땅 잃은 채 살아온 나날은 아주 짧습니다. 우리 스스로 고향과 시골을 모두 등돌린 채 살아온 나날은 몹시 짧습니다. 기껏 백 해가 되지 않습니다. 아직 쉰 해가 안 되었다고 할 만합니다. 그렇지만, 시골은 나날이 더 줄어듭니다. 시골에 골프장과 관광단지와 공장과 발전소와 송전탑이 자꾸 들어섭니다. 아름다운 시골 들이나 숲은 사라지고, 어디에나 비닐밭이요 농약논입니다. 비닐을 안 쓰는 밭을 구경하기 어렵고, 농약을 안 뿌리는 논을 찾아내기 힘듭니다. 메뚜기와 잠자리를 어디에서 볼까요. 제비와 박쥐를 어디에서 보나요. 소쩍새나 뜸부기가 둥지를 틀 수 있는가요. 여우와 범은 어디로 갔을까요.

참말 요새는 허수아비도 안 세웁니다. 농약을 뿌리면 새도 농약을 먹고 죽으니 굳이 허수아비를 세울 일조차 없습니다. 요새는 농협에서 헬리콥터를 띄워 농약을 뿌리기에 참새가 낟알을 쪼아먹을까 걱정하지 않고, 메뚜기가 낟알을 갉아먹을까 근심하지 않습니다. 그리고, 비닐과 농약이 춤추는 시골에 젊은이와 어린이가 자취를 감춥니다.

그림책 《바람이 머물다 간 들판에》는 새마을운동이 한창이던 1970년대 모습이리라 느낍니다. 1980년대 첫무렵까지 이와 같은 모습이었으리라 느낍니다. 아련하면서 아득한 빛이고 무늬입니다. 되찾거나 되살릴 길이 없지 싶은 모습이고 삶입니다.

어느 쪽이 더 아름답거나 덜 아름답다고 할 수 없습니다. 고향이 고향다움을 잃고 시골에서 시골빛이 사라지는 흐름에서 고향과 시골을 이야기하는 그림책이 하나 있으니 반갑습니다. 부디 시골에서든 도시에서든 아이들이 노을을 누리기를 바라고, 어른들도 하루에 몇 분이나마 짬을 내어 아이들과 하늘빛을 바라볼 수 있기를 바라요. 4347.6.14.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 시골 아버지 그림책 읽기)