-

-

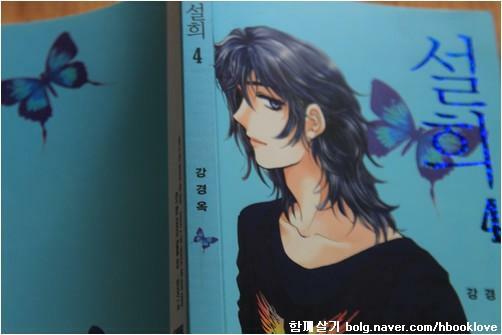

설희 4

강경옥 글.그림 / 팝툰 / 2009년 8월

평점 :

만화책 즐겨읽기 320

어디까지 삶이고 꿈인가

― 설희 4

강경옥 글·그림

팝툰 펴냄, 2009.8.31.

봄을 맞이하는 들과 숲에는 푸릇푸릇한 기운이 천천히 퍼집니다. 조그마한 잎사귀가 빼꼼 고개를 내밉니다. 가을에 시들어 쓰러진 풀잎은 겨우내 그대로 누렇게 있다가, 새롭게 찾아오는 봄부터 찬찬히 스러집니다. 가을에 시드는 풀잎은 겨울에 사라지지 않아요. 봄부터 비로소 사라집니다.

여름이 되면 들과 숲에서 누런 빛이 모조리 사라집니다. 어느 누구도 시든 풀일 걷어서 태우거나 파묻지 않았는데, 시든 잎은 어느새 흙 품에 안겨 새로운 흙이 됩니다.

어떤 힘이 지구별을 감돌기에 봄과 여름과 가을과 겨울이 흐르도록 할까요. 어떤 기운이 온누리 골골샅샅 흐르기에 풀은 새로 돋고 지면서 푸른 숨결과 빨간 열매를 우리한테 베풀까요.

봄날 들길이나 숲길을 걷다 보면 마치 꿈인 듯합니다. 겨울과 사뭇 다르면서 날마다 새롭게 돋는 풀이 늘어나는 들길과 숲길은 꿈길과 같지 않느냐 싶습니다. 사람들이 그토록 농약을 뿌려대도 풀은 새로 돋습니다. 사람들이 시멘트나 아스팔트를 덮고 수십 해를 내리누르던 땅에서조차 풀은 새로 돋습니다. 아파트를 새로 짓는다며 때려부순 자리에서까지 풀은 새로 돋아요.

- ‘좋아한다는 감정도 관계에 따라 이렇게 치졸해지기도 하는구나. 여러 매체에서 떠드는 순수한 사랑이란 건 대체 뭐야.’ (23쪽)

- “총을 맞고도 살아나는 게 드문 능력이긴 해도 가사체험한 사람들이 없는 것도 아니고, 나도 뭐 때문에 너한테 이렇게 신경써야 하는지 모르겠어. 눈앞에 존재하는 것보다 전생이다 뭐다 말도 안 되는 것들에 매달려 있는 것도 내가 보기엔 한심해 보여.” (54쪽)

나뭇가지가 부러집니다. 나뭇줄기가 뎅겅 잘립니다. 가지가 잘린 나무는 아픕니다. 아픈 나무는 새로운 가지를 뻗습니다. 줄기가 잘려 죽을 듯한 나무는 조그마한 줄기를 새로 올립니다. 팔다리가 잘린다고 할 만한 나무는 어떻게 새 가지를 내놓을 수 있을까요. 몸통이 잘린다고 할 만한 나무는 어떻게 새 줄기를 다시금 올릴 수 있을까요.

사람도 새 살이 돋아요. 팔이나 다리가 잘린 사람한테서 새 팔이나 다리가 나오지는 않지만, 살점이 떨어진 자리에는 언제나 새 살점이 납니다. 죽 찢어지거나 째진 자리는 어느새 아물며 붙습니다. 잘려서 떨어지면 다시 나지 않더라도, 새로운 살점과 피가 자랍니다. 새 머리카락이 돋고 새 기운을 뽐냅니다.

어쩌면, 사람도 새 팔다리가 나올 수 있는지 모릅니다. 우리 스스로 새 팔다리가 나올 수 있다고 생각하지 않으니 새 팔다리가 안 나올는지 모릅니다. 어쩌면, 사람은 천 해나 만 해를 살아갈 수 있는지 모릅니다. 우리 스스로 천 해는커녕 백 해조차 살기 어렵다고 생각하기에 백 해조차 튼튼하게 못 살고 숨을 거둘는지 몰라요.

무슨무슨 약을 먹어야 오래오래 산다고 생각하는 사람이 있지만, 막상 이런 약 저런 약을 먹어도 오래 살지 못합니다. 외려 아무런 약을 먹지 않으면서 느긋하면서 아름답고 따사로운 마음으로 착하게 사랑을 꽃피우는 사람들은 즐겁게 오래 살곤 합니다.

삶을 갉아먹는 미움이라고 느낍니다. 삶을 깎아먹는 전쟁이라고 느낍니다. 삶을 무너뜨리는 꿍꿍이나 주먹다짐이라고 느낍니다. 남을 해코지하면서 오래도록 즐겁게 살아가는 사람은 없습니다. 남을 밟고 올라선 이들은 죽음을 늘 두려워하다가 죽음 문턱에 이르면 덜덜 떨곤 합니다. 이제껏 하늘 높은 줄 모르다가 하늘이 얼마나 높은가 하고 알아채기 때문입니다. 이웃과 어깨동무하며 살아온 사람은 죽음을 두려워하지 않을 뿐 아니라 죽음을 생각하지 않습니다. 살아가는 즐거움을 헤아리는 하루인데, 왜 죽음이 끼어들겠어요.

- ‘내가 하루만에 사랑에 빠진 걸 인정할 수밖에 없었다. 나는 국제전화 요금에 연연하고 교통비와 학비와 알바에 연연하며, 외로움을 느끼면 연애를 하고 싶다고 생각하면서도, 마음 어딘가에서 나에게 그건 사치라고 생각했는지도 모른다. 세이를 포기할 수 있었던 것도 그런 마음이었는지 모르지. 그리고 그럴 수 있을 만큼 이성이 앞선다고 생각했는데, 그런 경계선을 허물어버릴 만큼이나 반한다는 게.’ (68∼69쪽)

- ‘난 또 내 감정으로부터 도망치려 하고 있다. 나도 그걸 알아차렸지만 그건 마치 나의 본능 같았다.’ (76쪽)

하루살이는 하루를 살아서 하루살이입니다. 한해살이꽃은 한 해를 살아서 한해살이꽃입니다. 사람이 백 해를 산다면, 한해살이꽃은 1/100만 살아가는 셈입니다. 한해살이꽃이 한 해를 산다면, 하루살이는 1/365만 살아가는 셈입니다. 한해살이꽃은 사람과 견주면 아주 짧은 목숨일 테지만, 하루살이와 견주면 아주 긴 목숨입니다. 하루살이는 고작 하루라 하더라도, 하루살이 몸을 이루는 수많은 세포는 하루를 못 살겠지요. 사람 몸을 이루는 수많은 세포 또한 사람 목숨과 똑같이 못 살듯 말이에요. 그러면, 하루살이 몸을 이루는 세포와 견주면 하루살이 목숨은 얼마나 긴 셈일까요.

내 손바닥에 얹은 돌은 나보다 훨씬 작습니다. 그런데, 나는 손바닥에 돌을 얹더라도 지구별에 두 발을 디딥니다. 지구별은 둥그렇다 하지만 아무리 눈을 크게 뜨고 바라보아도 지구가 둥그렇게 생겼다고 느끼기 어렵습니다. 사람 하나는 지구별에 대면 더없이 조그맣습니다. 지구별을 태양계와 대면, 또 태양계를 우주하고 대면, 더없이 작디작아요. 가는 모래알 하나만큼도 안 됩니다.

백 해를 살아가는 사람은 사백 해를 살아가는 사람보다 짧게 산다 할 만합니다. 그러면, 사백 해란 얼마나 긴 나날일까요. 나무 한 그루는 천 해를 살기도 하고 이천 해를 살기도 하는데, 사백 해란 긴 나날이라 할 수 있을까요. 하루살이보다 오래 산다는 사람이지만 나무 한 그루만큼 살아가지 못해요. 사람 목숨은 길다면 얼마나 긴 셈일까요.

- ‘30대면어 놀다니. 설희가 돈 많은 거 알고서 노리는 걸까? 세상 물정 모르니까. 진짜면 한심한 거네, 라고 생각하면서도 안쓰러운 마음도 뭉게뭉게. 음악하다 잘 안 풀린 걸까. 잘되는 사람 빼고는 음악도 배고픈 직업이니까.’ (82∼83쪽)

- ‘응, 부럽지. 난 아직 못해 본 일들이니까. 내가 못해 본 일들은 얼마나 되는 걸까. 난 그걸 미래에는 다 할 수 있는 걸까.’ (94쪽)

강경옥 님 만화책 《설희》(팝툰,2009) 넷째 권을 읽습니다. 《설희》 넷째 권에 새롭게 나오는 사람들이 있습니다. 한때 이름난 음악가인 사람이 나오고, 한때 일이 없이 놀기만 하는 사람이 나오며, 한때 스스로 목숨을 끊어야겠다고 생각한 사람이 나옵니다. 이 사람은 같은 한 사람일 수 있고 다 다른 사람일 수 있습니다.

삶과 죽음을 헤아려 볼 노릇이에요. 죽는다면 어떻게 해야 죽음일까요. 산다면 어떻게 할 때에 삶일까요. 마지못해서 살아가는 사람이 있고, 죽지 못해서 살아가는 사람이 있다는데, 마지못하는 삶은 얼마나 삶답고 죽지 못하는 삶은 얼마나 삶답다 할 만할까요.

스스로 목숨을 끊으면 홀가분할까요. 스스로 목숨을 끊으면 어디로 갈까요. 스스로 목숨을 끊으면 비로소 모든 것을 내려놓고 느긋하게 쉴 수 있을까요. 살아가며 내려놓지 못한 짐을 죽을 때에 참말 내려놓을 수 있는가요.

- ‘자살이니 유명한 락 뮤지션이니, 전생이니 사랑이니, 이 비일상적이고 비현실적인 것 같은 이야기들. 그리고 나와는 관계 없는 이야기들. 나는 자살이 무섭다든가 그런 것보다, 저 사람하고든 설희하고든, 어떠한 접점에도 내가 속하지 않는다는 것이, 아무 관계도 없다는 듯이. 내 인생 중 가장 자기 자신이 너무나도 초라하게 느껴지는 밤이었다.’ (182∼183쪽)

봄이 되어 푸릇푸릇 돋는 풀은 풀잔치를 이룹니다. 시골 할배는 불을 놓아 풀씨가 타죽기를 바랍니다. 때로는 농약을 잔뜩 뿌려 더는 풀싹이 돋지 않기를 바랍니다. 마늘밭에도 농약을 실컷 뿌려 다른 풀이 못 자라기를 바랍니다. 군청과 도청에서는 시골길을 시멘트로 새로 깔아 풀밭을 뒤덮습니다. 풀밭은 아뭇소리 못하고 시멘트를 뒤집어씁니다. 풀은 산 목숨인 채 죽습니다. 풀밭에서 살던 풀벌레와 개구리도 산 목숨인 채 파묻힙니다. 새 길을 낸다면서 멧자락을 파헤치면서 나무들은 갑작스레 줄기를 잘리고 뿌리가 끊어집니다.

우거진 숲이 며칠 사이에 민둥산이 되다가 몇 주나 몇 달 뒤에 새까만 찻길로 바뀌는 모습을 보고는 마음이 아파 그쪽 길로는 가지 못합니다. 그런데 내가 오늘 두 아이를 태우고 자전거로 나들이를 하는 이 길도 열 몇 해나 서른 몇 해 앞서 들과 숲을 밀어내면서 닦은 길일 테지요.

온갖 목숨을 죽인 자리에 길이 놓입니다. 온갖 목숨이 죽어서 땅속에서 삭은 뒤에 석유가 되고 가스가 됩니다. 온갖 목숨은 농약과 비료와 항생제를 받아들이면서 자랍니다. 사람들이 먹는 밥은 다른 목숨이 아닌 영양소일 뿐입니다. 사람들은 이웃 목숨을 아끼지 않으면서 제 목숨조차 제대로 아끼지 않습니다. 이웃 목숨을 고맙게 받아들이는 줄 깨달을 적에 제 목숨도 고맙게 여기며 아낄 테지만, 이웃 목숨이 아닌 영양소를 돈을 치러 사다 먹기만 하기에, 제 목숨도 이웃 목숨도 오롯이 받아들이지 못합니다.

삶이 있는 자리에는 사랑이 있고, 삶이 없는 자리에는 사랑이 없습니다. 삶이 있는 자리에는 이야기가 있고, 삶이 없는 자리에는 이야기가 없습니다. 사랑은 돈으로 만들지 못합니다. 이야기는 돈으로 사고팔지 못합니다. 사랑은 따사로운 마음으로 날마다 차근차근 빚습니다. 이야기는 너그러운 손길로 날마다 알뜰살뜰 엮습니다. 만화책 《설희》를 읽는 이웃들 가슴에서 새로운 사랑빛이 자랄 수 있기를 빕니다. 4347.3.2.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 시골 아버지 만화책 읽기)