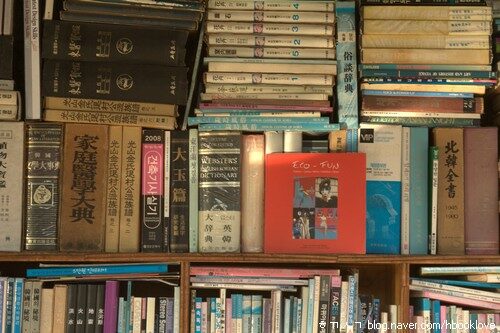

나이를 먹는 책

처음 태어났을 적에는 반짝반짝 빛났을 책 한 권은 열 해, 스무 해, 서른 해, 마흔 해를 지나면서 차츰 낡거나 닳는다. 쉰 해, 예순 해, 일흔 해를 지난 책은 섣불리 만지기 어렵기도 하고, 자칫 책종이가 바스라지거나 뜯어질까 걱정스럽기도 하다.

사람들이 나이를 먹으면서 늙은 몸 되듯, 책도 나이를 먹어 늙은 책이 되는 셈일까. 그렇지만, 책은 쉰 해나 오백 해 나이를 먹더라도 처음 모습에서 달라지지 않는다. 처음 아로새긴 이야기가 언제까지나 곧게 이어진다. 책에 이야기를 아로새긴 사람들이 오래오래 이어갈 이야기를 아로새겼으면, 책은 언제나 새롭다. 책에 이야기를 아로새긴 사람들이 한두 해 반짝 많이 팔아치워 돈을 벌 생각만 했으면, 책은 이내 고개를 꺾는다.

한국 도서관에서는 대출실적 적은 책을 버린다. 대출실적 적은 책을 버려야 대출실적 올릴 만한 새책을 장만해서 꽂을 자리가 난다. 헌책방에서는 도서관에서 버린 대출실적 적은 책을 고맙게 건사하곤 한다. 도서관에서는 빌려서 읽기 어렵지만, 집안에 모셔서 두고두고 되읽고 되살필 만한 책이 어김없이 있기 때문이다.

책을 빚는 사람은 책 한 권이 쉰 해 뒤에 어떤 삶 맞이할는지를 생각할 겨를이 있을까. 책을 읽는 사람은 책 한 권을 쉰 해 뒤에도 즐겁게 건사하면서 살림집 한쪽에 곱게 꽂아 놓겠다고 생각할 틈이 있을까. 오늘 만들어 오늘 읽히기만 하면 될 책인가. 오늘 만든 이 책을 오늘을 비롯해서 앞으로도 꾸준히 즐기면서 아름다운 삶 빛내는 길동무가 될 책인가. 4346.9.10.불.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 헌책방 언저리)