-

-

3그램 - 내겐 너무 무거운 삶의 무게 ㅣ 미메시스 그래픽노블

수신지 지음 / 미메시스 / 2012년 5월

평점 :

만화책 즐겨읽기 263

어디가 아플까

― 3그램

수신지 글·그림

미메시스 펴냄, 2012.5.20. 12800원

어디가 아플까요. 나는 어디가 아플까요. 시골집은 문이 작아 곧잘 머리를 콩 찧습니다. 콩 찧인 머리와 4대강사업 때문에 파헤쳐진 냇바닥을 함께 돌아볼 때에, 어느 쪽이 나한테 더 아픈 일이 될까요. 아이들한테 밥을 차려 주느라 부산을 떨다가 한 해에 한 차례쯤 ‘마음을 놓다’가 손가락을 벱니다. 손가락을 칼로 스윽 베면서 아차 하고 깨닫지만, 벌써 늦습니다. 피가 송송 솟습니다. 조금 덜 부산을 떨면서 한결 홀가분하게 밥을 차렸으면, 손가락을 벨 일이 없어요. 손가락을 베면서 생각하지요. 이러면 빨래는 어떻게 하나. 이러면 걸레질은 어떻게 하나. 이러면 작은아이 밑은 어떻게 씻기나. 이런 손으로 두 아이를 씻기고 옷 갈아입히고 하면 얼마나 번거롭고 힘든가. 이런 손으로 여름날 아이들과 물놀이 다닐 수 있을까 …… 하는 생각이 잇따릅니다. 이럴 때, 참말 나는 어디가 아플까요.

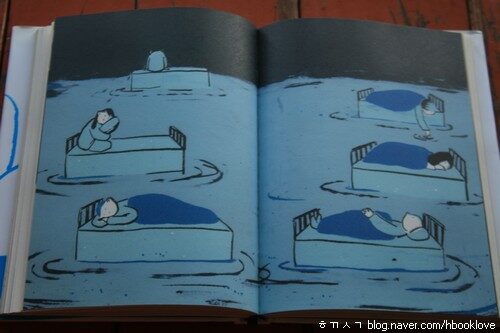

아이들을 자전거에 태워 나들이를 다녀오면 온몸이 무겁습니다. 다리가 무겁고 허리가 무겁습니다. 그래도 아이들 저녁밥을 차려 살뜰히 먹입니다. 아이들이 밥을 다 먹을 즈음 더는 졸음을 견디지 못하고 먼저 드러눕고 싶습니다. 얘들아 우리 이제 자자, 하고 부릅니다. 큰아이가 아버지한테, 불 끄고 함께 누워요, 하고 말합니다. 그래 그래 고맙구나. 얼른 함께 자자. 자장노래를 부르다가 먼저 곯아떨어집니다. 밤새 틈틈이 깨어 아이들 이불을 여밉니다. 삼십 분에 한 차례쯤 이불을 여미면서 밤새 졸음이 더 쌓입니다. 이렇게 몸이 무거운 채 보내는 하루하루란 무엇일까 하고 가만히 돌아봅니다. 다리가 무겁고 몸이 무거우니 자전거는 그만두어야 하나 하고 헤아리기도 합니다. 그렇지만, 자전거를 탈 적에 바람맛 한결 싱그럽습니다. 자전거를 달리며 어디라도 신나게 다닙니다.

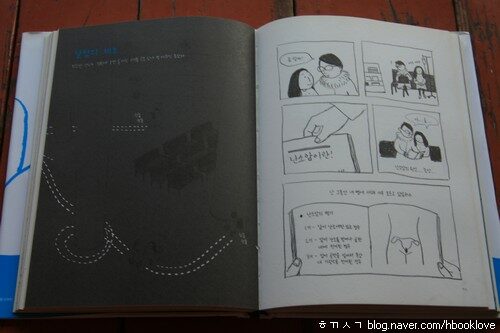

- “배 속에 똥이 꽉 차 있음”이라는 진단을 받은 이후 나는 다시 평화로운 일상으로 돌아갈 수 있었다. 그런데, 그런데 말이야, 안 좋은 예감은 왜 꼭 맞는 걸까? (22∼23쪽)

아이들은 나한테 대단한 무엇을 바라지 않습니다. 아니, 아이들은 어버이한테 대단한 무언가를 바랍니다. 아이들이 바라는 무엇이란 사랑입니다. 땅문서나 집문서나 자가용이나 은행계좌를 나한테 바라지 않아요. 오직 사랑을 바라는 아이들입니다. 그러니, 아이들이 바라는 한 가지란, 대단하지 않으면서 대단합니다. 가장 아름다우면서 즐거운 한 가지만을 바랍니다. 가장 반가우면서 기쁜 한 가지만을 꿈꾸어요.

사랑스레 함께 노는 어버이나 어른을 반기는 아이들입니다. 사랑스레 이야기를 걸고 사랑스레 이야기를 들려주는 어버이나 어른을 꼭 껴안는 아이들입니다.

사탕을 준다고 더 좋아하지 않아요. 햄이나 소시지를 준다고 더 좋아하지 않아요. 놀이공원에 데려가야 더 좋아할까요. 자가용 태우고 돌아다녀야 더 좋아하지 않아요.

따사로운 손길로 쓰다듬을 때에 반깁니다. 손가락놀이 하나로 까르르 웃습니다. 손짓 하나로 웃음꽃 터뜨립니다. 발가락 꼬물꼬물 움직이며 방바닥에서 뒹굴어도 웃고 노래해요.

사랑이 있을 때에 즐겁습니다. 사랑이 자라날 때에 기쁩니다. 사랑이 넘실거릴 때에 노래가 샘솟습니다. 사랑이 흐를 때에 서로 어깨동무를 하고 두레와 품앗이가 싹틉니다.

- 물론 자기 앞에 놓인 일이 가장 심각한 일이겠지만, 괜찮으냐는 한 마디 건네는 것이 그리 어려운 일이었을까? (35쪽)

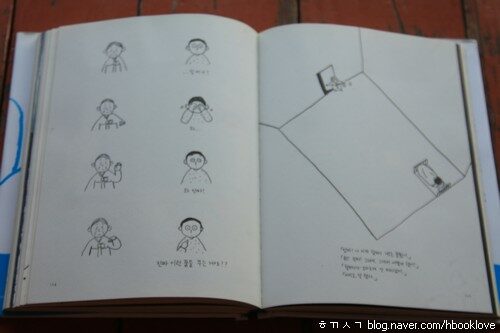

난소암 수술을 받고 씩씩하게 살아가는 이야기를 들려주는 만화책 《3그램》(미메시스,2012)을 읽습니다. 만화를 그린 수신지 님은 난소암 때문에 ‘아프다’고 느낀 적은 없지 싶습니다. 그저 배가 꽤 많이 나와서 어딘가 잘못되지 않았나 하고 생각합니다. 난소암 판정을 받고 수술을 곧바로 받은 뒤 병원에서 한동안 지내다가 병원 밖으로 나옵니다. ‘아프다’고 느낀 때는 오히려 항암치료를 받을 때였지 싶어요. 온몸에 마취를 해 놓고 배를 갈랐으니 배를 가르며 뱃속에서 무언가 꺼낼 적에는 ‘아프다’고 느낄 겨를이 없습니다. 난소암 판정을 받았지만, 이러한 판정을 받기까지 몸이 ‘아프다’고 느끼지 않았습니다.

아마, 퍽 많은 사람들이 암 판정을 받기까지 몸 어느 한 곳이 ‘아프다’고 느끼는 일은 드물지 싶어요. 바쁘게 회사를 다니고, 바쁘게 이 일 저 일 합니다. 바쁘게 사람을 만나고, 바쁘게 하루하루 흐릅니다. 바쁘게 흐르는 삶이기에 몸이 아픈 줄, 마음이 아픈 줄 미처 못 깨달으면서 한 해 두 해 지나갑니다.

- 모든 손님들은 지루한 일상의 큰 기쁨이었다. (66쪽)

- (병원에서) 누구의 잘못인지는 모르겠지만 나는 나만의 TV를 갖게 되었다. (84쪽)

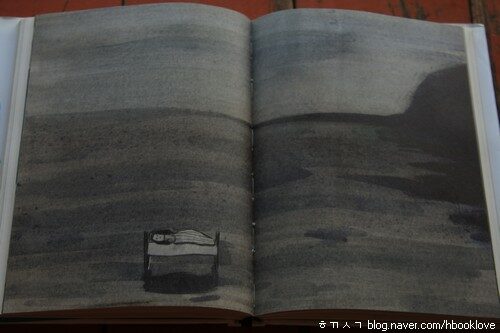

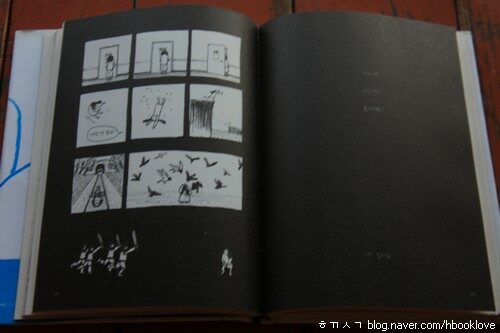

만화책 《3그램》에 살랑살랑 물결치는 이야기가 감돕니다. 오르락내리락, 아니 내리락내리락 물결치는 이야기가 감돕니다. 붉으락푸르락하지 않고, 붉으락붉으락하는 이야기가, 또는 거뭇거뭇한 이야기가 감돕니다. 갑작스레 나한테 찾아든 ‘아픈’ 것 때문에 힘겨이 물결치는 이야기가 감돕니다.

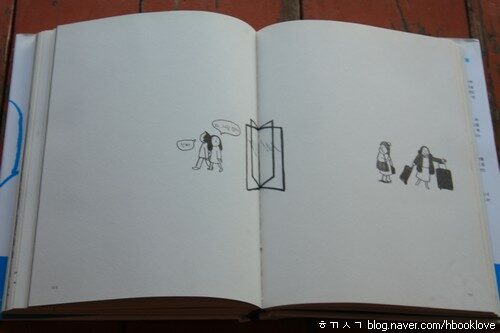

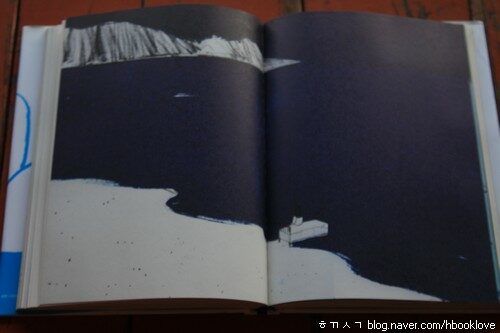

- 어느새 봄이 와 있었다. 헤, 시원하다. (177∼178쪽)

참 작은 것 하나로 ‘아픕’니다. 그리고 참 작은 것 하나로 ‘기쁩’니다. 병원에서 만나는 사람(손님)들 누구나 반갑고 기쁩니다. 병원에서 보는 텔레비전 연속극이 반갑고 기쁩니다. 병원 아닌 데에서 만나던 사람들도 이토록 반갑거나 기뻤을까요. 병원 아닌 데에서 보던 텔레비전 연속극도 이렇게 반갑거나 기뻤을까요.

봄이 옵니다. 병원에 가기 앞서도 봄은 늘 왔고, 병원에서 나온 뒤에도 봄은 새롭게 옵니다. 봄바람이 불며 시원합니다. 겨울바람은 차갑거나 추웠을 테지만, 봄바람은 싱그럽고 시원합니다. 겨울바람은 뭇목숨 겨울잠 자도록 싱싱 불지만, 봄바람은 뭇목숨 기쁘게 깨어나서 노래하라며 살근살근 따끈따끈 보들보들 상냥하게 찾아옵니다.

우리는 언제 ‘아프다’고 느꼈을까요. 우리는 오늘 아픈가요, 어제 아픈가요. 아픔은 왜 나한테 찾아왔을까요. 아픔은 나한테 어떤 이야기를 속삭일까요. 아픔이 어느새 사라지고 나면, 나는 온누리와 이웃과 동무와 살붙이와 보금자리를 어떤 눈길 되어 바라볼까요.

깊은 밤이 풀벌레 노래하며 지나갑니다. 새로운 하루가 동이 트면서 환하게 밝습니다. 아이들은 모두 깨어나 재잘재잘 노래하면서 놉니다. 나도 아이들 아침으로 어떤 밥 먹일까 생각하면서 새 힘을 내어 하루를 엽니다. 4346.8.27.불.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 만화책 즐겨읽기)