-

-

용담 위로 나는 새 - 용담댐 수몰 이주 10주년을 맞아 이 땅의 역사를 기억하는 일

전형무 지음, 김지연 엮음 / 아카이브북스 / 2010년 10월

평점 :

찾아 읽는 사진책 140

우리 삶은 늘 아름다운 이야기

― 용담 위로 나는 새

전형무 글·사진,김지연 엮음

아카이브북스 펴냄,2010.10.9./35000원

우리 삶은 늘 아름다운 이야기입니다. 잘난 이야기나 못난 이야기 없이 모두 아름다운 이야기입니다. 가난하게 살아가는 사람한테서도 아름다운 이야기 만납니다. 가멸차다 못해 넘치는 돈과 이름과 힘으로 살아가는 사람한테서도 아름다운 이야기 만납니다.

비가 옵니다. 바람이 붑니다. 비가 오기에 빗소리를 듣습니다. 바람이 불어 바람소리를 듣습니다. 빗소리는 나뭇잎을 톡톡 건드리며 새삼스러운 소리 들려줍니다. 바람소리는 풀잎을 살짝살짝 어루만지며 새로운 소리 들려줍니다. 빗줄기 가늘게 찾아오면, 빗소리 사이사이 멧새 노랫소리 살그마니 퍼지고, 풀벌레 노랫소리 조그맣게 번집니다. 빗소리 굵직하게 퍼부으면, 다른 모든 소리 조용히 잠듭니다. 자동차가 달리는 소리조차 잠기고, 경운기나 트랙터 굴러가는 소리마저 재웁니다.

비가 멎으면 하늘빛이 달라집니다. 아니, 비가 멎기 앞서부터 하늘빛이 다릅니다. 아니, 하늘빛이 다르기 앞서 풀노래가 달라집니다. 비가 멎을 즈음 바람결 달라지면서 풀벌레와 개구리 노랫소리 하나둘 터집니다. 풀벌레와 개구리가 한꺼번에 노래를 터뜨려 잔치마당 이루어지면 어느덧 비가 그쳤다는 뜻입니다. 하늘과 구름을 살피며 날씨를 읽기도 하지만, 시골집 마루에 앉아서 바람 흐름을 살갗으로 느끼면서도 날씨를 읽습니다. 그리고 귀를 기울여 듣는 풀노래 소리결을 헤아리면서도 날씨를 읽어요.

문득, 이런 여름날 서울은 얼마나 더울까 하는 생각이 듭니다. 부산이나 인천, 대구나 광주 같은 큰도시도 이런 여름날 몹시 더우리라 생각합니다. 경기도 일산이나 분당 같은 데도 아주 덥겠지요. 서른 해쯤 앞서까지 흙바닥 골목이던 곳을 시멘트로 바꾸었고, 시멘트 길바닥은 다시 아스팔트 찻길로 바뀌면서, 시나브로 아파트가 늘어납니다. 논밭을 아파트로 바꾸고, 숲을 밀고 멧자락 깎아 공장과 골프장을 세우는 한편, 쇼핑센터를 짓고 영어놀이터를 만들기도 합니다. 이렇게 되면서 땅이 숨을 쉬지 못하고, 땅이 빗물 받아들이지 못하며, 땅이 햇살을 머금지 못해요. 도시는 온통 후끈후끈한 기운 가득 찹니다. 도시는 시원한 바람이 스미지 못합니다. 에어컨 아니라면 도시를 식히지 못하는데, 집과 건물 안쪽은 에어컨으로 차갑게 식히더라도 집과 건물 바깥은 에어컨 때문에 더 후덥지근합니다.

그래도, 이런 도시에서조차 아름다운 이야기 길어올리겠지요. 가난한 사람한테서도, 돈있는 사람한테서도, 힘없는 사람한테서도, 힘있는 사람한테서도, 저마다 다른 이야기 길어올리겠지요.

마을 조그마한 가게에서 이야기꽃 피웁니다. 대형마트 계산원으로 바쁘지만 살짝 웃음 한 번 지으며 이야기씨앗 뿌립니다. 자동차로 막히는 시내버스에서 살짝 이야기열매 맺습니다. 학원버스가 줄지어 서는 학교 앞에서 아이들이 이야기꿈 키웁니다.

유월 여름날, 도시사람이 살짝 도시를 떠나 시골에 가서는, 무논에 발 담그고 손으로 모를 심을 수 있다면, 무언가 뜻있으며 새로운 이야기 길어올릴 만하겠지요. 도시사람은 모내기를 언제 하는 지 모르고, 논삶기와 논갈이를 왜 하는가를 모를 텐데, 밥으로 지어 먹는 쌀이란 겨를 벗긴 벼입니다. 겨를 안 벗긴 벼는 껍질을 벗기면 쌀밥으로 지어 먹지만, 껍질을 안 벗기면 이듬해에 볍씨로 써요. 모든 열매는 알맹이이면서 씨앗이에요. 씨앗을 두 손으로 느끼고, 씨앗을 품는 흙을 두 발로 느낄 때에, 내 숨결과 목숨과 삶은 어디에 뿌리를 두며 어떻게 자라나는가를 찬찬히 깨달으리라 생각해요.

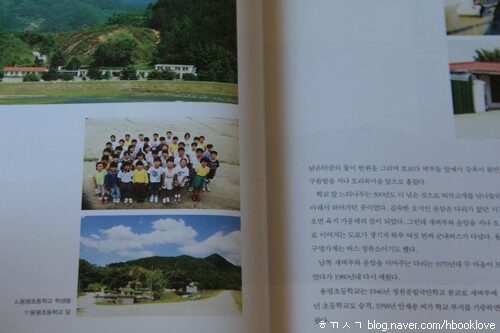

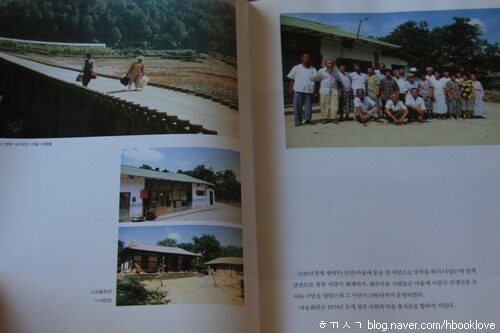

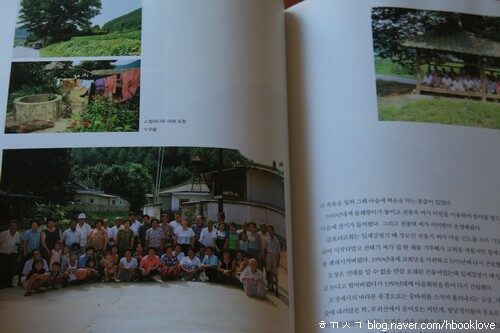

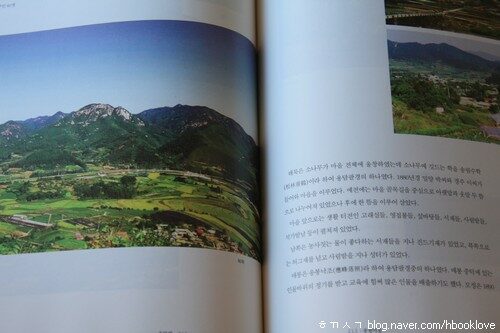

전형무 님이 사진을 찍고 글을 써서 일군 ‘전북 진안군 용담댐 수몰 마을 이야기’를 되살린 책 《용담 위로 나는 새》(아카이브북스,2010)를 읽습니다. 이 책은 전북 진안에서 ‘공동체박물관 계남정미소’를 꾸리던 김지연 님이 엮었습니다. 김지연 님은 이제 전북 진안을 떠나 전북 전주에서 새로운 ‘사진마당’을 꾸립니다. 전북 진안에서 한창 마을살이 이야기를 보듬고 살찌울 때에 《용담 위로 나는 새》를 엮었어요. 책 첫머리에 적은 엮은이 말을 살피면, “부인 백인애 여사의 이야기에 따르면 고 전형무 선생은 그 당시 풍경이 급격히 변해 가고 하루하루 떠나고 죽는 사람들이 늘어나면서 이 작업을 몹시 서둘렀다고 합니다. 1997년 봄쯤(작고하던 해)에는 새벽 네 시에 나가 사진을 찍고 학교로 바로 출근해서 근무가 끝나면 다시 사진을 촬영하러 달려갔으며, 또 그 작업을 새벽 두세 시까지 정리하느라 한두 시간밖에 잠을 못 잤다고 합니다(머리말).” 하는 이야기가 있습니다. 초등학교 교장으로 있으면서 ‘댐을 지으며 사라져야 하는 마을’ 이야기를 갈무리하려고 힘쓴 전형무 님은 그만 몸져눕다가 숨을 거두었다고 해요. 전형무 님이 온힘 기울여 일군 책은 ‘용담댐 지으며 사라진 마을’에서 살던 분들한테 나누어 주었다고 해요. 그리고 꼭 그 자리에서 멈추어요. ‘사라진 마을에서 살던 사람들이 새 보금자리 찾아 떠나며 그 책을 한 권씩 들고 갔다’고 하지만, 다른 사람들은 그 책을 볼 수 없었어요. 용담댐에 잠긴 마을은 사라졌어도, 용담댐 언저리에는 다른 마을 있고, 진안군이며 전라북도에는 숱한 시골마을 있어요. 시골과 진안과 전라북도를 넘어 남녘을 살피고 북녘을 헤아리며 중국과 일본과 러시아를 톺아보면, 우리 이웃들이 다 다른 꿈과 사랑으로 하루하루 어여삐 일굽니다.

곧, 《용담 위로 나는 새》는 ‘댐 하나 때문에 사라진 몇몇 마을’ 발자취를 갈무리하는 책으로 그치지 않습니다. 댐보다 더 큰 막개발 때문에 사라진 마을 발자취를 이 책에 깃든 사진과 글에서도 만납니다. 댐 아닌 아파트 개발과 공장 짓기와 골프장 세우기 때문에 쫓겨난 마을 발자국을 이 책에 담긴 사진과 글에서도 만나요. 새마을운동 때문에 바뀌고 만 마을 옛모습을 읽습니다. 경제개발이니 우루과이라운드이니 한미자유무역협정이니 하면서, 자꾸자꾸 시골사람 숨통을 죄는 도시산업사회 그림자를 읽습니다.

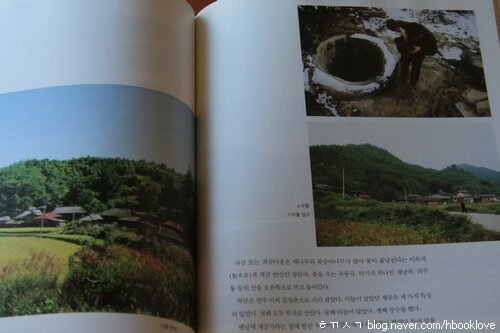

왜 댐을 지어야 할까요. 댐을 짓는 돈은 어디에서 나오나요. 댐을 지어서 물을 돌볼 수 있을까요. 댐보다 논이 물을 훨씬 잘 건사한다 하고, 논보다 숲이 물을 더욱 잘 건가한다 하는데, 왜 사람들은 자꾸 댐을 지으려 할까요. 댐이 없어 물을 못 마시나요. 댐이 있어 외려 물을 못 마시지 않나요. 댐이 없을 때에는 냇물과 우물물 싱그러이 마셨지만, 댐이 있은 뒤부터 화학처리를 하는 수도물을 마시면서 바다와 들과 숲에 쓰레기를 자꾸 버리는 문명사회 되지 않나요.

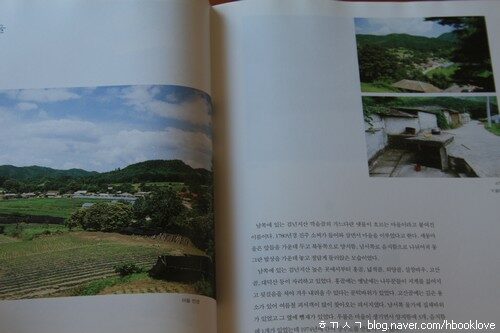

가만히 돌아보면, 댐을 짓고 고속도로 지으며 공장 짓는 동안, 이야기가 하나둘 사라집니다. 공항을 짓고 관광단지 지으며 고속철도 짓는 동안, 노래와 춤과 잔치가 차츰차츰 사라집니다. 오늘날 이 나라에서는 마을사람 스스로 조촐히 꾸리는 잔치마당 거의 찾아볼 길 없습니다. 지자체에서 큰돈 들여 억지로 벌이는 ‘축제(이 ‘축제’란 낱말은 일본말입니다)’만 남습니다. 지자체에서 꾀하는 ‘축제’에는 이야기란 없이 장사와 홍보와 관광만 넘칩니다. 마을에서 오랜 옛날부터 누리던 ‘잔치’는 신바람나는 춤과 노래와 이야기와 웃음이 있었는데, 이런 춤과 노래와 이야기와 웃음은 모두 잊혀지고 밀려나요. 연예인들 엉덩춤과 대중가수 사랑타령이 시골마을 구석구석 파고듭니다.

그렇지만, 아직 우리 삶 어디에나 아름다운 이야기 있으리라 믿습니다. 마을잔치 사라진 오늘이라 하더라도, 아름다운 이야기는 다시 싹틀 수 있으리라 믿습니다. 사진책 《용담 위로 나는 새》는 마을놀이·마을잔치·마을살이·마을살림 어떻게 이루어지는가를 보여주는 살가운 밑거름 되리라 믿습니다. 빨래터에서 빨래를 하며 이야기를 건지고, 냇가에서 물놀이를 하며 이야기를 낚습니다. 도란도란 어울리며 이야기를 나눕니다. 알콩달콩 어깨동무하며 이야기를 빚습니다. 수수한 사진 한 장에서 이야기가 퍼지고, 투박한 글 한 줄에서 이야기가 자랍니다. 4346.6.18.불.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 사진책 읽는 즐거움)