-

-

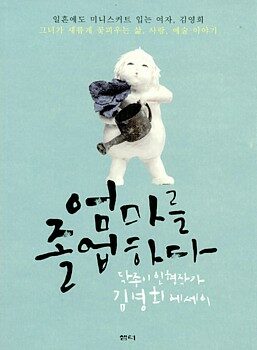

엄마를 졸업하다 - 닥종이 인형작가 김영희 에세이

김영희 지음 / 샘터사 / 2012년 11월

평점 :

품절

책읽기 삶읽기 131

삶을 춤추는 길

― 엄마를 졸업하다

김영희 글

샘터 펴냄,2012.11.23./13000원

1944년에 태어난 김영희 님이 어느덧 일흔 나이에 접어듭니다. 일흔 나이에 쓰는 글 《엄마를 졸업하다》(샘터,2012)에서는 어떤 삶과 꿈을 담을까 궁금합니다. 그리고, 앞으로 여든 살에도, 또 아흔 살에도, 어머니이자 딸이자 홀로서기 씩씩하게 누리던 한 사람으로서 적바림하는 이야기 들려줄 수 있을까 궁금합니다.

스스로 아름다운 마음 되어 아름다운 밥 마련하면, 아름답게 밥을 먹고 아름답게 몸을 건사합니다. 스스로 사랑스러운 넋 되어 사랑스러운 옷 입으면, 사랑스레 일하고 사랑스레 삶을 짓습니다.

마음을 품기에 따라 달라지는 삶입니다. 마음가짐에 따라 바뀌는 하루입니다. 누군가는 지갑에 백만 원쯤 있어도 모자라다 여기고, 누군가는 지갑에 천 원조차 없으나 홀가분하다 여깁니다. 맨발로 춤을 추며 웃는 사람 있고, 퍽 비싼 신을 발에 꿰었지만 춤을 출 마음을 못 품는 사람 있습니다.

.. “엄마, 이 직업이 나한테 맞는 건지 후회가 돼. 매일 망하는 회사 사람들만 만나서 일하다 보니 우울해.” … 일단 부모 둥지를 떠난 새는 자신의 날개로 날아야 하는 법이니 늙은 어미 새는 뒤에서 지켜보기만 했다 … TV프로그램 편성 일을 하며 저 아이가 무슨 생각을 할까 나는 은근히 걱정이 되었다 … 자신도 어머니의 엄한 교육 때문에 상처받았다고 누누이 이야기했으면서, 어느새 과거를 잊고 이제 겨우 나기 시작한 어린 싹 앞에서 냉혹한 칼바람을 일으켰다 .. (26, 37, 45, 71쪽)

삶을 춤추는 길은 아주 쉽습니다. 그저, 눈을 살포시 감고 가볍게 발을 놀리면서 춤을 추면 됩니다. 춤이란 내 마음을 살리면서 내 몸을 움직이는 일입니다. 남 눈치를 보는 춤이란 춤이 아닙니다. 남 흉내를 내는 춤은 춤이 아닙니다. 마음이 움직이면서 저절로 싱긋빙긋 웃고 어깨 들썩일 때에 춤입니다. 마음이 날갯짓 하면서 시나브로 노래가 터저나오고 환하게 이야기꽃 터뜨릴 때에 춤입니다.

그러니까, 다 함께 춤을 추어요. 다 함께 노래를 불러요. 다 함께 꽃내음 맡고, 다 함께 숲바람 마셔요.

두리번거리지 말고 앞을 봐요. 옆이나 뒤를 쳐다보지 말고 하늘을 올려다봐요. 내 앞에 펼쳐진 너른 길을 바라봐요. 우리를 둘러싼 맑은 구름과 눈부신 하늘을 한껏 안아요. 새들이 지저귀는 노래를 듣고, 풀벌레와 개구리가 베푸는 노래를 들어요. 마음이 가장 따사로울 때가 언제인가 하고 돌아봐요. 사랑이 가장 넉넉할 때가 언제인가 하면서 되새겨요.

.. “엄마, 나는 꽃을 보면 신을 만나요.” 잔잔한 미소를 띤 그의 얼굴에 그림자 같은 여울이 인다 … 자신의 작은 세계를 넘어 또 다른 세계를 본 장수가 아름답다 … 작은 것에도 즐거워하는 아이를 보니 현실에 코 박고 있는 내 모습에 잠시 울적해졌다. 하루하루를 탐험하듯 길 떠나는 아이들 … 그런데 소위 문화인이고, 경제적으로 기반이 탄탄한 사람들과의 모임에서 대화를 나눌 때는 감동이 적다 .. (52, 58, 82, 166쪽)

김영희 님은 참말 ‘엄마 노릇 마치고’싶어 《엄마를 졸업하다》라는 산문책 하나 내놓습니다. 그래요. 즐겁고 좋습니다. 그러면, 엄마 노릇 마치면서, 이제는 어떤 삶길 걸어가면 즐거울까요. 엄마 노릇은 마치겠다 하는데, 참말 엄마 노릇을 마칠 수 있을까 궁금한데, 엄마 노릇 마치면 앞으로는 할머니 노릇이 될까요. 엄마도 할머니도 아닌 ‘한 사람’이 될까요. 아니면, ‘하느님’이 될까요. 하늘과 같은 하느님, 또는 숲과 같은 숲님, 또는 바다와 같은 바다님, 또는 새와 같은 새님, 또는 구름과 같은 구름님, 또는 비와 같은 비님, 또는 무엇이 되어 하루하루 살아가면 즐거울까요.

가만히 꿈을 꾸어요. 차근차근 꿈을 빚어요. 어떤 하루 나한테 찾아오면 환하게 웃고 노래할 만한지 꿈을 헤아려요. 어떤 삶 스스로 짓고 펼치면 내 웃음꽃 곱게 피어날 만한지 꿈을 노래해요.

.. 나는 ‘학교는 배우는 곳이지 형벌 받는 곳이 아니다!’라고 외치며 아이를 데리고 여행을 떠났다 … 초등학생 때 나는 몇 년 동안 정기적으로 편지를 쓴 적이 있다. 아버지가 폐병 말기로 요양소에 계실 때였다. 오빠의 명령으로 시작한 위문편지였는데, 매주 글을 올리며 아버지에 대한 사랑이 싹터 가는 것을 느꼈다. 그때 편지를 쓰며 나 스스로 성장하는 것도 느꼈다 … 내 젊은 날은 책이 귀해서 더욱 애착이 갔던 시절이었다 .. (73, 125, 238쪽)

학교는 배우는 곳이지 ‘출석하는’ 곳도, ‘시험을 치러 점수를 따는’ 곳도, ‘시험을 치르며 동무들하고 다투는’ 곳도, ‘무료급식 받는’ 곳도, ‘졸업장 거머쥐는’ 곳도 아닙니다. 배울 수 있어야 학교입니다. 곧, 배울 수 있으며 가르칠 수 있고, 살아가고 사랑하는 꿈을 나눌 수 있을 때에 학교입니다.

학교가 어떤 곳인지 잘 아는 김영희 님은, 글쓰기(편지쓰기)도 무엇인지 잘 알겠지요. 책읽기도 무엇인지 또렷이 알겠지요. 아이란 어떤 숨결이고, 어른은 어떤 넋인지 슬기롭게 알겠지요. 일흔 나이에 새롭게 삶을 춤추는 길로 접어든 김영희 님 하루하루 맑게 빛나기를 빕니다. 4346.5.20.달.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013)