-

-

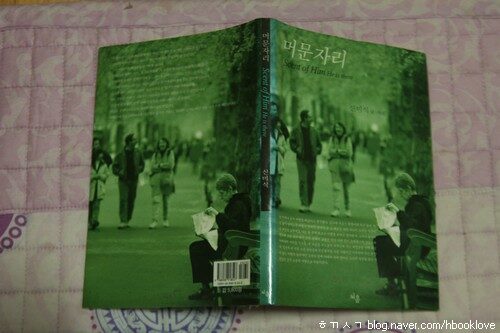

머문자리

신미식 지음 / 처음 / 2002년 10월

평점 :

품절

찾아 읽는 사진책 135

사진을 찍는 자리

― 머문 자리

신미식 사진·글

처음 펴냄,2002.10.15./5800원

여행을 하며 사진을 찍는 신미식 님은 당신이 좋아하는 곳 이름을 붙여 ‘갤러리카페’를 엽니다. 먼저 ‘마다가스카르’를 서울 효창동에 열고, 다음으로 ‘에티오피아’를 서울 홍대앞에 엽니다. 사진을 찍으러 여행길에 나서면 여러모로 돈이 많이 들 텐데, 살림돈 푼푼이 아끼고 그러모아 당신 꿈 가운데 하나를 이루는구나 싶습니다. 그러고 보면, 나도 내 삶길을 스스로 씩씩하게 걷고 싶어 2007년부터 ‘사진책 도서관’을 열어서 꾸립니다.

나는 신미식 님 갤러리 카페에 가 보지 못합니다. 전남 고흥에서 서울까지는 한참 머니까요. 먼발치에서 다른 사람들 누리사랑방 기웃거리며 어떻게 생기고 어디에 있는가 하는 대목만 구경합니다. 우리 집 어린 두 아이가 무럭무럭 자라, 아이들 스스로 저희 짐을 저희 가방에 짊어지며 함께 돌아다닐 수 있다면, 갤러리 카페뿐 아니라 온누리 어디라도 서로 어깨동무하며 찾아갈 만하리라 생각합니다. 아직까지는 시골마을에서 시골바람 마시며 튼튼하게 자라야 할 아이들인 만큼, 아이도 아이 어버이인 나도, 시골집에서 시골흙 보듬는 삶을 누릴 노릇이라고 생각합니다.

신미식 님이 2002년에 당신으로서는 처음 내놓은 사진책 《머문 자리》(처음,2002)를 읽습니다. 신미식 님은 “처음으로 사진을 접하게 됐던 시절, 화려함보다는 평범한 사람들의 삶 속에서 진정한 평화를 느낄 수 있었습니다. 눈을 들어 올려다보면 늘 있는 하늘, 그 드넓은 하늘 아래서 살아가는 사람들의 모습 때문에 가던 걸음을 멈추고 사진을 찍었습니다(6쪽).” 하고 말합니다. 풋풋한 마음 잘 드러내는 말이로구나 싶으면서, 살짝 고개를 갸우뚱합니다. 참다운 평화를 ‘수수한 사람들 삶’에서 느꼈다고 하지만, ‘눈부신 사람들 삶’이라 해서 참다운 평화가 없을 까닭은 없어요. 눈부신 사람이란, 돈이 많거나 이름이 높거나 힘이 센 사람이 아니거든요. 눈부신 사람이란, 삶을 즐기고 사랑하며 아름답게 돌볼 줄 아는 사람이거든요. 드넓은 하늘 같은 사람이 수수한 사람이면서 눈부신 사람입니다. 파랗게 빛나는 하늘 같고, 따스히 내리쬐는 햇살 같으며, 시원하고 맑은 물 같은 사람이 바로 수수한 사람이면서 눈부신 사람이에요.

수수한 사람이란, 돈이 적거나 이름이 안 났거나 힘이 여린 사람이 아닙니다. 수수한 사람은 그야말로 삶을 즐기는 사람이요, 삶을 사랑하는 사람이며, 삶을 아름답게 일굴 줄 아는 사람입니다.

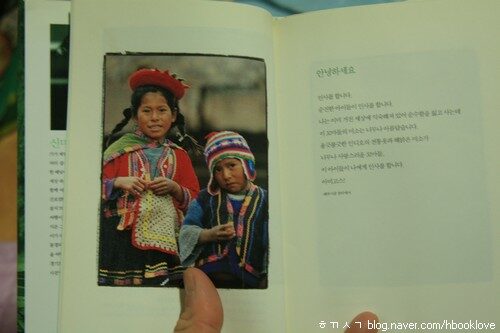

그래서, 신미식 님은 ‘수수한 사람’을 만나거나 ‘눈부신 사람’을 마주하면서도 더러 알쏭달쏭한 말을 하고 맙니다. “페루의 인디오 소년이 카메라 앞에서 미소를 지어 보입니다. 어쩌면 미소를 지어 보이려 애썼다는 표현이 더 정확할 것 같습니다. 이 어린 소년의 미소는 어떤 시간 속에서 만들어진 것일까요? 자주 웃지 못한 환경 탓인지 어색한 표정의 미소는 못내 아쉬움을 남깁니다(19쪽).” 하고 말하는데, 왜 페루 사내아이 얼굴빛이 ‘만들어진 웃음’이라 여길까요. 페루 사내아이 삶을 얼마나 들여다보거나 함께하거나 마주했기에 이렇게 말할 수 있을까요. 무엇보다, 웃음인지 아닌지 알 수 없기도 하고, 찡그린 웃음이건 고단한 웃음이건, 웃음이란 모두 웃음입니다. 이를 환히 드러내고 까르르 터뜨려야만 웃음이 아닙니다. 실웃음이 있고 함박웃음이 있어요. 눈웃음이 있고, 이웃음(이를 드러내는 웃음)이 있습니다.

사랑스러운 낯빛은 웃는 얼굴에만 있지 않습니다. 스스로 삶을 일구며 땀흘리는 얼굴에도 사랑스러운 낯빛이 있습니다. 나물을 뜯고 쟁기질을 하는 얼굴에도 아름다운 낯빛이 있습니다. 아기를 안고 밥을 짓는 얼굴에도 고운 낯빛이 있어요.

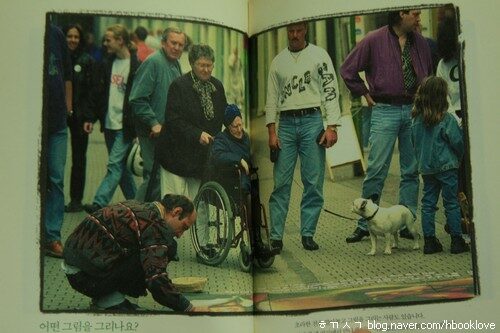

신미식 님은 사진을 찍을 적에 더 생각하고 살펴야지 싶습니다. 스쳐 지나가는 나그네라든지 길손으로서 찍는 사진인지, 아니면 서로 이웃으로서 사귀거나 만나려고 어깨동무하면서 찍는 사진인지, 스스로 알아차려야 합니다. 서로서로 스스럼없이 헤아리면서 어깨동무할 때에 사진이 태어납니다. 다 함께 웃고 울면서 밥을 나눌 적에 사진꽃 피어납니다.

어쩌면, 스치고 지나가는 눈썰미로도 ‘저 아이가 외로운 아이’인지 ‘저 어른이 힘든 삶을 견디는지’ 읽을 수 있는지 몰라요. 그러나, 참말 읽을 수 있을지는 알 수 없는 노릇이에요. 겉으로 스치는 얼굴이 그 사람 온 삶은 아니니까요. 무거운 짐을 나르고 살짝 쉬며 한숨을 고를 적에 찍는 사진이라면, 늦잠 자고 일어나 부시시한 얼굴을 찍는 사진이라면, 비탈길에서 넘어진 아이가 무릎이 아파 낯을 찡그렸을 적에 찍는 사진이라면, 그런데 이런 흐름 저런 뒷모습을 나그네나 길손으로서 하나도 모르는 채 사진만 얼른 찍고 지나간다면, 무엇을 얼마나 옳거나 바르게 안달 수 있을까요.

사진을 찍는 자리를 생각합니다. 삶을 일구는 자리를 생각합니다. 사진을 찍는 사람은 이녁 보금자리에서 사진을 찍을 수 있고, 이곳저곳 돌아다니며 사진을 찍을 수 있습니다. 스스로 삶을 일구는 곳에서는 어떤 사진을 찍는가요. 이곳저곳 돌아다니며 사람을 만나고 도시나 시골이나 자연이나 푸나무를 만날 적에는, 얼마나 깊이 사귀거나 넓게 바라보면서 어떤 사진을 찍는가요.

처음 만나는 사람하고 어떤 이야기를 주고받으며 사진을 찍는가요. 오래도록 사귄 사람하고 어떤 이야기를 섞으며 사진을 찍는가요. 내 보금자리에서 내 살붙이하고 어떤 이야기를 속삭이며 사진을 찍는가요. 내 마을에서 내 이웃하고 어떤 이야기를 펼치며 사진을 찍는가요.

신미식 님은 “어디든 가야 한다면 그곳은 내 집이 됩니다(83쪽).” 하고 말합니다. 참으로 어디든 내 집이 됩니다. 그러나, 내 집이 된대서 얕게 생각하고 지나칠 수 없습니다. 내 집이 되기에 더 오래 머뭅니다. 내 집이 되기에 섣불리 사진기를 들지 않습니다. 내 집 내 이웃 내 살붙이 내 동무, 그리고 바로 나 스스로가 되기에 함부로 말을 하지 않아요.

서울 어디메에서 “그곳은 내 집”이라고 여기는 마음과 페루 어디쯤에서 “어설픈 웃음”이라고 느끼는 마음은 한동아리입니다. 맞고 틀리고 하는 대목이 아닙니다. 옳고 그르고 하는 대목이 아닙니다. 신미식 님은 신미식 님 삶을 신미식 님 사진으로 담고, 신미식 님 사랑과 꿈을 신미식 님 글로 옮깁니다. 페루에서 “어설픈 웃음” 짓는 사내아이 만났다면, 바로 신미식 님이 이와 같이 살아가기 때문입니다. 그러면, 어설픈 웃음을 짓는 아이를 사진으로 찍을 노릇이 아니라, 말을 섞고 이야기를 들어야지요. 서울 어디메에서 “그곳은 내 집”이라 느끼기에 이 마음 그대로 글을 쓰고 사진을 찍듯, 페루 어디쯤에서도 “그 아이는 내 아이”요 “그 아이 모습은 내 모습”이라 느끼면서, 서로를 살가이 껴안도록 사귀고 나서 사진을 찍어야지요.

머문 자리를 헤아리듯 사진 찍는 자리를 헤아립니다. 머물 자리를 돌아보듯 사진 찍을 자리를 돌아봅니다. 머무는 자리를 사랑하듯 사진 찍으려는 자리를 사랑합니다.

마음 깊이 사랑을 담으면 무엇을 언제 찍어도 사랑을 나눕니다. 마음 깊이 꿈을 심으면 어디에서 어떻게 누구를 찍더라도 꿈을 길어올립니다. 신미식 님이 사랑해 마지않는 이웃들을 한결 너르고 살가운 품으로 껴안으면서 사진이야기 빚을 수 있기를 바랍니다. 신미식 님이 꿈꾸는 길을 늘 즐겁고 씩씩하게 걸어가면서 고운 벗님들한테 꿈씨앗 나눌 수 있기를 빕니다.

꼭 웃는 얼굴만 사진으로 찍지 않아도 됩니다. 꼭 웃기만 하면서 살아야 하는 하루가 아니어도 됩니다. 비틀거리다가 넘어져도 돼요. 아이들은 걸음이 아직 익숙하지 않아 곧잘 넘어져요. 달리다가 돌에 걸려 자빠져도 돼요. 툭툭 털고 일어서면 돼요. 언제나 착한 넋 아끼면 넉넉하다고 느껴요. 늘 고운 얼 보살피면 따스하다고 느껴요. 사진을 찍는 자리는 착하게 살아가는 자리입니다. 사진을 읽는 자리는 곱게 손을 내밀며 어깨동무하는 자리입니다. 4346.3.14.나무.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013 - 사진책 읽는 즐거움)