-

-

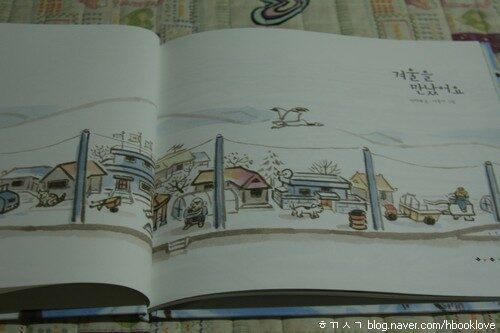

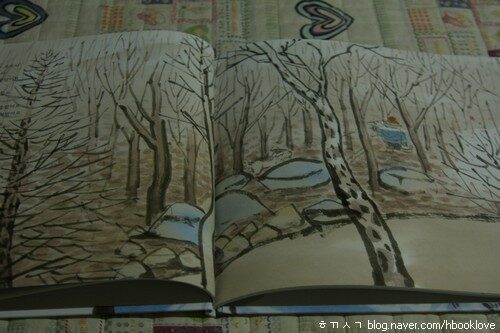

겨울을 만났어요 - 겨울 ㅣ 계절 그림책

이미애 글, 이종미 그림 / 보림 / 2012년 12월

평점 :

다 함께 즐기는 그림책 240

아름다운 겨울살이

― 겨울을 만났어요

이종미 그림,이미애 글

보림 펴냄,2012.12.10./10800원

화요일에 겨울비 내리고, 수요일에 해가 나고, 목요일에 다시 겨울비 내립니다. 퍽 예전에는 전남 고흥에도 눈이 많았고 겨울이 꽁꽁 얼어붙었다고 하지만, 오늘날 전남 고흥은 그예 포근한 시골입니다. 얼음 구경이 어렵고, 눈 구경은 더욱 어렵습니다. 겨울에 겨울눈 아닌 겨울비라니, 참 한국에서는 대단한 곳이네 싶으면서, 이렇게 따순 시골이기에 전남 고흥 들판이나 숲에 여러 들짐승과 날짐승이 둥지를 틀며 함께 살아갈 수 있겠구나 싶습니다. 작은짐승 잡아먹는 들짐승이라면 겨울나기 수월하지 않을 테지만, 풀 뜯어먹는 들짐승이라면, 한겨울에도 돋는 들풀을 뜯어먹으며 겨울나기 할 수 있거든요. 논이 얼어붙지 않으니, 멧비둘기는 겨우내 논자락을 들락거리며 마지막까지 남았을 이삭을 훑을 수 있어요.

자동차 뜸한 시골마을에 눈이 내리면, 눈은 하얗습니다. 오래오래 하얗습니다. 자동차 뜸하기에 굳이 눈을 쓸지 않습니다. 사람이 다닐 길이라면 사람 발자국으로도 눈자국이 생겨 천천히 거닐 만합니다.

눈이 온대서 길을 쓸거나 길에 모래라든지 염화칼슘을 뿌려야 하지 않아요. 눈이 올 적마다 이것저것 길바닥에 잔뜩 뿌리는 도시를 보면, 눈으로 하얗게 바뀌지 않습니다. 지저분하고 질척거리는 빛과 소리와 느낌이 어우러집니다. 길도 자동차도 사람도 집도 모두 지저분하고 질척거립니다. 겨울이면서 겨울답지 않고, 눈이면서도 눈답지 않아요.

도시에서 태어나 자라는 아이들은 눈을 어떻게 맞이할 수 있을까요. 하늘에서 송이송이 떨어질 때에만 바라볼 눈이어야 할까요. 학교와 학원으로 바쁘느라 눈놀이를 할 겨를이 없을까요. 눈이 내리자마자 치우거나 뭔가를 뿌리느라, 도시 아이들은 ‘지저분해진 눈’을 스스로 만질 엄두 안 내려나요.

나는 군대에서 겨울행군에 지칠 무렵 으레 눈을 퍼먹었습니다. 눈을 너무 퍼먹으면 배앓이 한다 했지만, 물도 밥도 안 주며 열 시간 스무 시간 겨울행군 시키는데 눈을 안 퍼먹을 수 없습니다. 곰곰이 돌아보면, 지난날 시골 아이들은 누구나 눈을 퍼먹으며 살았어요. 눈을 녹여 물을 얻고, 눈을 뭉쳐 놀고 생각하며 서로 이웃했어요.

.. 내 옆에서 겨울이 함께 들길 걷고 있었어요 .. (4쪽)

겨울비 드리우는 시골 들판은 샛노랗게 바뀝니다. 가을 지나 겨울 동안 시든 풀줄기는 차츰 꺾이고 쓰러집니다. 따로 사람이 손으로 베거나 뽑지 않아도 시든 풀은 스스로 눕습니다. 따사롭게 흙을 적시는 겨울비 찾아드니, 샛노랗게 빛나는 시든 풀포기 사이사이 앙증맞게 작은 푸른 싹이 고개를 내밉니다. 너희는 왜 이리 일찌감치 고개를 내미니, 이러다가 추위 다시 오면 얼어죽을 텐데, 하고 속삭입니다. 아마, 어느 풀은 꽃샘추위를 맞이해 얼어죽을는지 모르고, 어느 풀은 꽃샘추위에도 아랑곳하지 않으며 씩씩하게 자랄 테지요. 한겨울에 몇몇 송이 붉게 타오르는 동백꽃처럼, 들풀 몇몇 줄기도 한겨울에 다부하게 잎을 틔우거나 꽃대를 올리곤 해요.

겨울빛이란 어떤 무늬일까 그려 봅니다. 사람들은 겨울빛을 으레 흰빛으로 여기지만, 요즈음 사회에서는 겨울빛을 흰빛으로 그리기는 어렵다고 느낍니다. 도시는 봄이든 겨울이든 늘 잿빛이거든요. 도시는 겨울에 눈이 오면 더 지저분하고 질척거리는 잿빛이거든요.

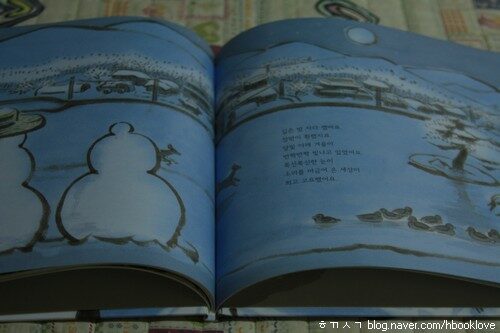

지리산이나 태백산이나 금강산이나 백두산은 앞으로 봄이 올 때까지 흰빛이겠지요. 제법 추운 시골마을은 봄이 올 때까지 들과 숲 모두 흰빛이겠지요. 겨울에도 푸르게 싱그러운 잎사귀 건사하는 나무는 하얗게 빛나는 눈송이를 그득 짊어질 테지요.

겨울비 내리며 조용합니다. 들짐승도 날짐승도 겨울비에 오들오들 떨지 않으려고 꼼짝을 않는지, 겨울비 내리는 시골마을은 조용합니다. 드문드문 겨울눈 찾아올 적을 떠올리면, 겨울눈 내리는 밤이나 낮은 매우 고요합니다. 바람도 없고 마실하는 할머니나 할아버지도 없습니다. 오가는 자동차도 없으며, 흐르는 구름도 느릿느릿 흐르다가 멈춘 듯합니다.

봄비는 귀여운 아이들 춤사위 같고, 여름비는 씩씩한 아이들 웃음빛 같으며, 가을비는 푸른 땀방울 흘리는 아이들 몸짓 같습니다. 겨울비는 새근새근 맑은 얼굴로 잠든 아이들 자장노래 같아요.

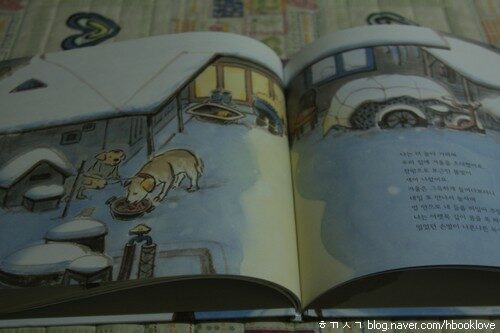

이종미 님 그림이랑 이미애 님 글이 어우러진 그림책 《겨울을 만났어요》(보림,2012)는 어떤 빛깔이라 할 만할까요. 도시 한복판 아닌 시골 한복판에서 맞이하며 누리는 겨울눈 이야기를 들려주는 그림책 《겨울을 만났어요》는 어떤 삶빛을 보여준다 할 만할까요.

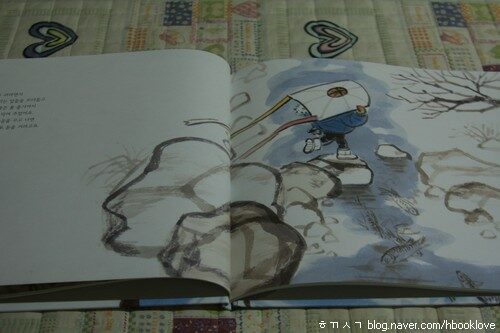

아이들은 자동차 걱정을 않고 천천히 걷습니다. 아이들은 자동차가 밟아 지저분해지거나 납작해지지 않는 눈송이를 뭉치거나 굴리면서 놉니다. 아이들은 뒷동산에 올라 연을 날립니다. 아이들은 눈밭에서 뒹굴고, 논이나 밭을 천천히 가로지르기도 합니다. 마당에서만 놀아도 한껏 흐드러지는 눈잔치입니다.

아름답게 이웃하는 사람들이 어우러지는 마을에서는 아름다운 겨울나기입니다. 곱게 동무하는 사람들이 얼크러지는 동네에서는 고운 봄맞이입니다. 우리 삶은 어떻게 흐르는가요. 내 삶은 스스로 어떻게 짓는가요. 겨울을 겨울답게 받아들이며 누리는 하루는 어떤 빛깔일까요.

.. 겨울은 멈칫거리는 노루에게 빨간 찔레 열매를 찾아 주었어요 .. (20쪽)

어여쁜 그림책을 즐겁게 읽다가, 곳곳에서 턱턱 걸립니다. 어버이가 아이들한테 읽어 주기에 알맞지 않다 싶은 글월이 자꾸 나옵니다. 글 몇 줄 싯노래와 같이 싣는 그림책이라 한다면, 말 한 마디 글 한 줄 더 마음을 기울이면 기쁘겠습니다. 이를테면, 한국 말투 아닌 “-고 있다” 꼴이 다섯 차례 나옵니다. 한국 말투에는 현재진행형이 없습니다. “들길을 걷고 있었어요”가 아닌 “들길을 걸어요”라 적어야 알맞고, “눈이 흩날리고 있어요”가 아닌 “눈이 흩날려요”라 적어야 알맞으며, “하늘과 바다가 엉기며 만나고 있어요”가 아닌 “하늘과 바다가 엉기며 만나요”라 적어야 알맞습니다. “반짝반짝 빛나고 있었어요”는 “반짝반짝 빛나요”로 바로잡고, “해가 밝게 비추고 있었지요”는 “해가 밝게 비추지요”로 바로잡아야 알맞습니다.

일본사람이 즐겨쓰다가 한국사람한테까지 퍼진 ‘시작(始作)’이라는 낱말도 아이들 그림책에는 안 쓰면 고맙겠습니다. “눈은 … 내리기 시작했어요”라면 “눈은 … 내립니다”로 손질합니다. “손발이 나른나른 녹기 시작했어요”라면 “손발이 나른나른 녹아요”로 손질합니다.

그리고, “시끄럽게 떠들던 계곡물”은 “우렁차게 노래하던 골짝물”로 적바림해야 예쁘겠지요. 골짝물은 시끄럽지 않아요. 냇물도 바닷물도 시끄럽지 않아요. 아이들은 골짝물 소리를 듣고 스르르 잠들기도 해요. 아름다우면서 맑은 물소리예요. ‘시끄럽게’라는 낱말은 자동차 빵빵대거나 텔레비전 웅웅대는 소리를 가리킬 때에 써야 알맞습니다. 골짝물은 ‘노래하는’ 소리라고 해야 올바르리라 생각합니다. “공기가 꾸물꾸물 흐려졌어요”는 “하늘이 꾸물꾸물 흐려요”로 손봅니다. 날이 흐리다고 할 적에는 ‘하늘’이 흐리다고 말하지, 공기가 흐리다고 말하지 않습니다. “구름이 두터워졌어요”는 “구름이 두꺼워졌어요”로 바로잡습니다. 구름도 눈덩이도 ‘두껍다’고 가리킵니다. 마음이나 생각이나 사랑이나 믿음을 가리킬 때에만 ‘두텁다’고 합니다. “우리 집에 겨울을 초대했어요”는 “우리 집에 겨울을 불렀어요”라 다듬고, “겨울이 좀 더 머물러 줄 거란 걸”은 “겨울이 좀 더 머무르리라고”라 다듬어 봅니다. 어른들은 ‘초대(招待)’ 같은 한자말을 아주 자주 쓰는데, 아이들한테까지 이 낱말을 써야 할는지 생각하면 좋겠어요. 또, ‘것(거)’을 잇달아 자꾸 쓰는 말버릇이 아이들한테 스미지 않도록 마음을 다잡으기를 빕니다.

그림과 글만 어여쁘대서 그림책 한 권 오롯이 어여쁠 수 없습니다. 말마디와 이야기 모두 어여쁘고, 생각과 꿈과 사랑 모두 어여쁠 수 있도록, 더 땀을 쏟고 더 눈길을 쏟기를 빌어요. 4346.1.23.나무.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2013)