-

-

높은 곳 - 카타콤베 - 장수선 사진집

장수선 사진 / 물과해 / 2011년 6월

평점 :

절판

이웃을 사귀는 사진

[찾아 읽는 사진책 114] 장수선, 《높은 곳―카타콤베》(물과해,2011)

오늘날 누구나 사진을 찍습니다. 어린이도 어른도 사진을 찍습니다. 초등학생도 고등학생도 사진을 찍습니다. 할머니도 할아버지도 사진을 찍습니다. 따로 대학교 사진학과를 나와야 찍는 사진이 아닙니다. 사진강의를 찾아 듣고서야 찍는 사진이 아닙니다. 찍고 싶으면 찍는 사진입니다.

그러나, 누구나 찍는 사진이면서 스스로 생각하는 사진은 아직 아닙니다. 이렇게 찍어야 예뻐 보이고, 저렇게 찍으며 내 발자국으로 남기는 사진일 뿐입니다. 스스로 삶을 누리거나 빛내는 길에서 환하게 웃는 사진으로 나아가지는 않습니다.

사람들이 무언가 재미나거나 볼 만하다고 여겨 사진을 찍습니다. 길에서 사진을 찍고 집에서 사진을 찍습니다. 손전화 기계로 찍은 사진은 곧장 동무나 이웃한테 보낼 수 있습니다. 사진을 찍자마자 지구별 한 바퀴를 돌릴 수 있습니다. 그런데, 사진으로 찍힌 사람은 어떤 마음이거나 느낌인지 잘 모르겠습니다. 사진을 찍은 사람은 널리 보여주고 싶다 하지만, 사진으로 찍힌 사람도 널리 보이고 싶을까 궁금합니다.

내가 내 이웃을 사진으로 찍든, 내 이웃이 나를 사진으로 찍든, 언제나 같습니다. 찍는 사람은 찍고 싶으니 찍습니다. 그러나, 찍히는 사람 또한 찍히고 싶은지 모르겠어요. 찍는 사람은 스스로 좋아서 찍는다고 하지만, 찍히는 사람도 스스로 찍히기를 좋아할까 궁금해요. 사진기를 들고(또는 손전화 기계를 들고) 사진을 찍는 사람으로서는 ‘바로 이 모습 볼 만한걸’ 하고 생각할는지 모르나, 사진으로 찍히는 사람으로서는 ‘왜 바로 이곳에서 무엇을 찍어야 하나’ 하고 생각할 수 있습니다.

찍히는 사람이 느끼지 못하는 사이 재빨리 찍은 사진이 더 볼 만한지 아리송합니다. 찍히는 사람이 생각하지 못하는 동안 몰래 찍은 사진이 한결 부드럽거나 수수한 모습이 될 만한지 아리송합니다. 흔히 ‘자연스러운 사진’이라 말하지만, 자연스러운 모습이란 어떤 모습일까요. 찍히는 사람이 마음속으로 기쁨을 헤아리는지 슬픔을 헤아리는지, ‘사진을 찍는 사람은 하나도 모릅’니다. 찍히는 사람이 마음속으로 무얼 생각하며 길을 걷거나 한 자리에 섰는지, ‘사진을 찍는 사람은 조금도 모릅’니다. 아무것도 모르고, 조금도 모르며, 하나도 모르는 채 찍는 사진인데, 이러한 사진이 ‘자연스러운 사진’이라 할 수 있을까 모르겠어요.

아마도, 자연스러운 사진이란, ‘아무개답다’라 할 만한 사진이겠지요. 그러면, 아무개다운 모습이란 또 어느 모습일까요. 사진을 찍는 사람은 아무개를 얼마나 가까이하거나 알거나 마주하거나 사귀었을까요. 사진 한 장을 찍으면서, 사진쟁이는 사진으로 찍히는 사람과 얼마나 얘기를 나누거나 생각을 주고받거나 말을 섞었을까요.

광부를 찍고, 농사꾼을 찍고, 고기잡이를 찍고, 회사원을 찍고, 군인을 찍고, 누구누구를 찍는다고들 하는데, 이렇게 찍는 사진이 얼마나 ‘온갖 사람’ 삶과 꿈과 사랑을 밝힐 만한가 모르겠어요. 여러 직업에 몸을 바치는 사람들을 사진으로 찍는다고 하는데, 사람들 얼굴을 크게 잡아당겨 인물사진을 찍는다고 하는데, 광고사진도 찍고 패션사진도 찍는다고 하는데, 참말 어떤 사진이 ‘아무개 삶과 넋을 고스란히 드러내는’ 사진이 될까 알쏭달쏭해요. ‘두메산골’을 찾아가서 ‘티없이 맑은 눈빛 어린이’를 사진으로 담으면 깨끗한 넋을 담는 사진이 될까요. 두메산골이란 누구 눈길에서 두메산골일까요. 사진쟁이가 두메산골이라 가리키는 데에서 살아가는 사람한테는 두메산골이 무엇일까요.

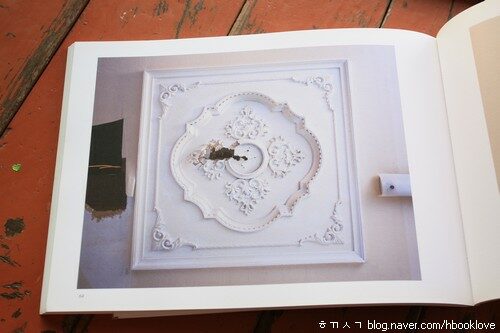

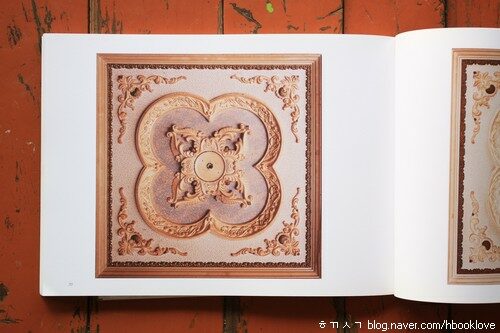

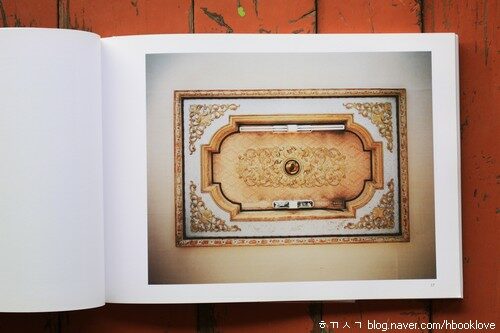

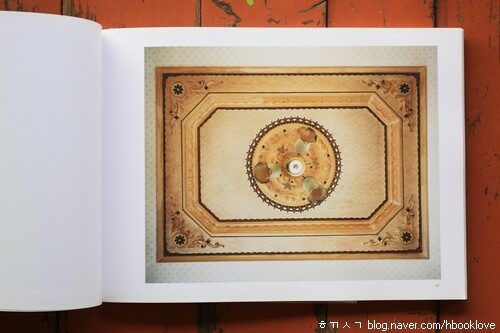

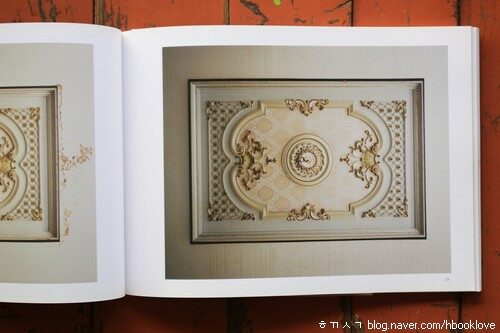

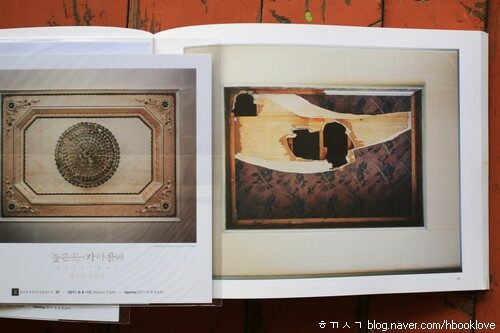

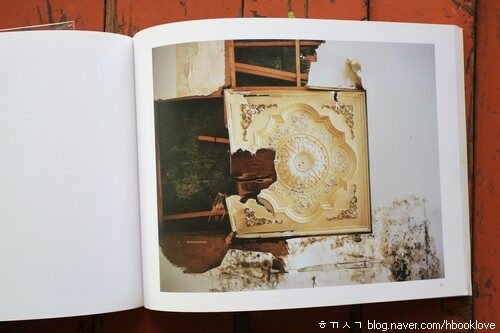

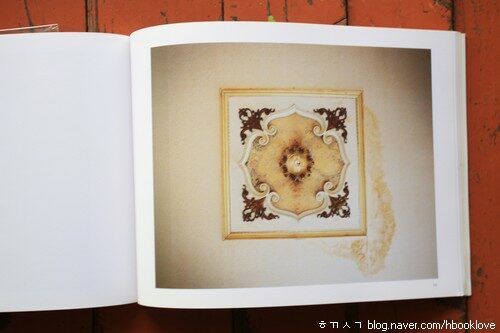

장수선 님 사진책 《높은 곳―카타콤베》(물과해,2011)를 읽습니다. 장수선 님은 머리말에서 “천장 장식들은 화려한 바로크 혹은 로코코 스타일의 모조로서, 서양 귀족풍의 문양을 닮아 있었다. 이런 스타일은 작은 주택이나 빌라의 내부와 어울리지 않아서 이물스러웠다. 오히려 화려한 천장 장식들과는 달리 장식들 주변을 채우고 있는 형광등, 부적 등이 이곳의 삶을 떠올리게 했다(10∼11쪽).” 하고 말합니다. 철거를 앞둔 낡은 집 마루나 방에서 천장을 올려다보며 찍은 사진으로 이루어진 《높은 곳―카타콤베》입니다. 바야흐로 사라질 모습을 담은 사진책입니다. 온통 서양 차림으로 꾸민 여느 살림집 안쪽을 들여다보면서 ‘높은 곳’과 ‘카타콤베’를 생각합니다.

그런데, 이런저런 ‘서양 차림으로 꾸며진 여느 살림집’에서 살아가던 도시사람은 스스로 이렇게 집안을 꾸미고 싶었을까 모르겠어요. 누군가 이렇게 지어 놓은 살림집에 전세이든 월세이든 들어와서 살았을 뿐 아닐까 모르겠어요. 이렇게 꾸민 살림집이라야 들어가 살 만하다고 여기는 사회 흐름이요, 도시 문화가 아닐까 모르겠어요.

벽종이를 천장까지 바르더라도 그래요. 여느 살림집에 깃들 여느 사람들이 스스로 벽종이를 만들지 못해요. 가게에서 돈을 주고 사요. 그런데, 벽종이 또한 천장 생김새처럼 ‘누군가 만들어 놓은 무늬’일 뿐이에요.

오늘날 사람들 가운데 집을 손수 짓고, 집안 살림살이를 손수 만들어 붙이며, 벽그림을 손수 그리는 이는 몇이나 될까요. 다른 이 손을 빌지 않고 집을 짓는 사람은 얼마나 될까요. 스스로 삶을 짓고 살림을 지으며 사랑을 짓는 사람은 몇이나 있을까요. 도시에서 살아가든 시골에서 살아가든, 다른 이 눈치를 안 보고 스스로 하루하루 누리는 사람은 얼마나 있을까요.

나는 생각합니다. 사진찍기는 이웃 사귀기라고. 사진을 찍으려 하는 사람은 이웃을 사귀려 하는 사람이라고 생각합니다. 사진기를 손에 쥘 때에는 내 이웃을 만나고 싶은 마음이 된다고 생각합니다.

그러니까, 사진기를 손에 든 사람은 이웃을 마주하는 매무새를 고스란히 보여주겠지요. 사진기를 손에 든 사람들마다 이웃을 마주할 때에 어떤 모습인가를 낱낱이 보여주겠지요. 아직 잘 모르는 이웃과 마주하면서 어떤 낯빛 어떤 목소리 어떤 몸가짐인가를 하나하나 보여주겠지요.

찍힌 사진에는 찍는 사람 눈길뿐 아니라 마음길과 손길이 드러납니다. 찍힌 사진에는 찍는 사람 생각뿐 아니라 마음과 사랑이 드러납니다. 찍힌 사진에는 어떤 기록이나 증명뿐 아니라 이야기와 빛그림이 드러납니다.

저마다 이웃을 어떻게 사귀고 싶은가 하는 모습이 사진 한 장에 담깁니다. 저마다 이웃을 어떻게 바라보는가 하는 이야기가 사진 한 장에 담깁니다. 저마다 이웃을 어떻게 사랑하는가 하는 빛무늬가 사진 한 장에 담깁니다.

누군가는 먼저 사진 한 장 찍어 보고 말을 섞겠지요. 누군가는 사진은 나중에 찍을 생각으로 오래도록 이야기꽃을 피우거나 밥잔치를 나누려 하겠지요. 누군가는 먼발치에서 흘끔흘끔 구경할 테고, 누군가는 어깨동무를 하며 숲길을 호젓하게 걸으려 할 테지요.

사진책 《높은 곳―카타콤베》는 장수선 님 이웃을 장수선 님 스스로 어떻게 마주하고 바라보며 사귀려 하는 몸짓이었을까 하고 헤아려 봅니다. 장수선 님 이웃들은 이곳에서 어떻게 살다가 저곳으로 어떻게 옮기며 어떤 나날을 일굴까 헤아려 봅니다. 장수선 님은 이녁 스스로 어느 곳에서 어떤 살림을 일구며 어떤 사랑을 길어올리고픈 마음일까 헤아려 봅니다.

‘이웃’이라는 낱말은 으레 ‘이웃사랑’이나 ‘이웃사촌’이라고 쓰이는데, 참말 이 말이 맞구나 싶어요. 곧, 내 이웃을 찍으려 하는 사진이라면, 나는 내 이웃을 사랑하고 싶기에 사진을 찍어요. 내 이웃과 사촌으로 지내고 싶어 사진을 찍어요. 사진은 예쁜 징검다리가 됩니다. (4345.9.28.쇠.ㅎㄲㅅㄱ)

― 높은 곳, 카타콤베 (장수선 사진,물과해 펴냄,2011.6.1./35000원)

(최종규 . 2012)