-

-

내가 자란 서울

어효선 지음, 한영수 사진 / 대원사 / 2003년 5월

평점 :

품절

.. 사진쟁이 한영수 님 책은 <내가 자란 서울> 한 가지만 남았는데, 이마저도 절판입니다. 하는 수 없이 이 책에 이 사진책 느낌글을 걸치지만, 사람들이 이분 사진을 맛보거나 누릴 수 있을까 잘 모르겠습니다 ..

..

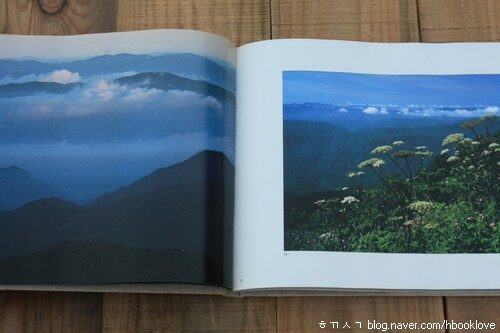

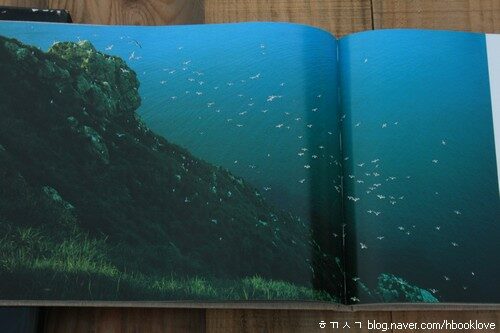

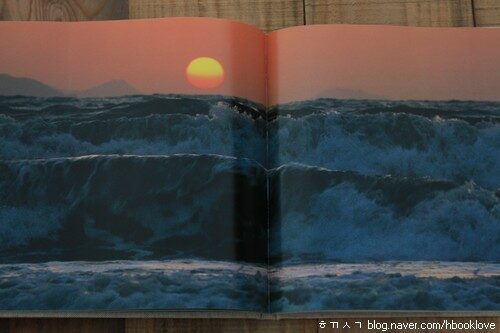

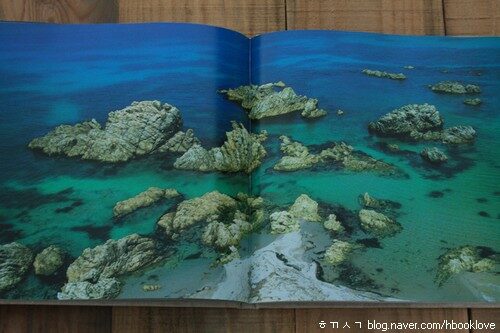

사람들이 살지 않는 우리 자연

[찾아 읽는 사진책 111] 한영수, 《우리 강산》(열화당,1986)

구월 살짝 넘긴 이른가을에 벌써 벼베기를 마친 논이 있습니다. 아마 가장 먼저 모내기를 한 논이겠지요. 환한 가을햇살 가득 넘치던 어제 하루, 마을마다 할머니 할아버지 들은 길가에 콩포기를 죽 늘어놓고는 경운기로 밟거나 큰돌 얹은 수레를 밀거나 나무방망이를 두들기며 콩을 터느라 부산했습니다. 오늘 새벽부터 밤까지 빗줄기가 이어집니다. 쉬지 않고 내리는 빗줄기를 바라보다가 문득, 어제 하루 할머니 할아버지 누구나 그토록 부산하게 움직인 까닭을 알 만합니다. 이렇게 오늘 비가 찾아들 줄 몸과 마음으로 느끼신 듯합니다.

저녁에 빗줄기가 조금 잦아들며 개는가 싶기에 두 아이를 자전거수레에 태우고는 설렁설렁 자전거마실을 다녀옵니다. 이웃마을 옆마을 천천히 돌며 가을바람을 쐽니다. 마을마다 길가에 털다 못 턴 콩포기가 꽤 많습니다. 마을 분들은 마저 털어야 할 콩포기를 커다란 비닐로 둘둘 말아 놓았습니다. 오늘날 흙일꾼은 이렇게 비닐이 꼭 있어야 하는구나 싶습니다. 밭에 심을 때에도, 비가 찾아들어 얼른 걷거나 건사할 때에도, 비닐집을 칠 때에도, 온갖 곳에 비닐을 씁니다.

2005년 무렵이지 싶은데, 중국 연길시 둘레를 다녀온 적 있습니다. 시내에서 벗어나 시골을 자동차로 달리는데, 길가와 먼 멧자락마다 가득한 밭뙈기 드문드문 ‘비닐로 덮은 자리’가 보입니다. 중국 흙일꾼도 흙일 아닌 비닐일을 하는구나, 중국도 이렇게 비닐일로 바뀌는구나 하고 느꼈습니다. 그 널따란 중국에서 밭뙈기마다 온통 비닐로 덮어씌운다면 지구별 사람들은 비닐을 얼마나 많이 만들어 얼마나 많이 써야 할까요. 중국 흙일꾼이 한 해 동안 쓴 비닐을 태울 때에는 얼마나 많은 매연과 공해가 생길까요.

밭에 비닐을 씌우고 감자를 거둔 지 그리 오래되지 않습니다. 밭에 비닐을 씌우고 고추를 심은 지 그리 오래되지 않습니다. 따지고 보면, 감자도 고추도 한국에 들어온 지 그리 오래되지 않습니다. 더욱이, 한국뿐 아니라 어느 나라라 하더라도, 밭자락에 비닐을 널따랗게 덮은 지 그리 오래되지 않습니다. 미국도 프랑스도 독일도 네덜란드도 영국도 덴마크도 폴란드도 그리스도, 흙일꾼은 흙을 만지며 삶을 일구었지, 비닐을 만지며 삶을 일구지 않았어요.

흙일 아닌 비닐일로 달라지는 오늘날 한국에서는, 시골마다 ‘나뭇가지에 비닐이 꽃처럼 걸려 바스락바스락 춤추는 모습’을 아주 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 시골마다 넘치는 비닐은 비바람에 날려 높다란 나뭇가지에 매달리곤 합니다. 어찌저찌 걷지 못합니다. 높은 나뭇가지에 걸린 연을 못 꺼내듯, 높은 나뭇가지에 걸린 비닐은 깃발처럼 휘날립니다.

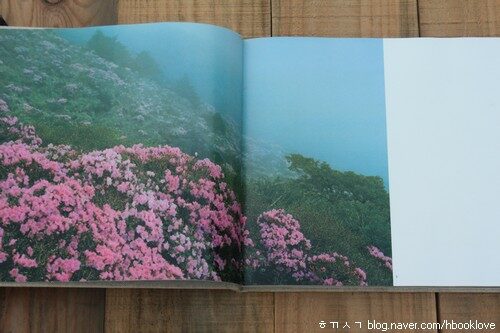

1933년에 경기도 개성에서 태어났고, 1999년에 숨을 거둔 한영수 님이 빚은 사진책 《우리 江山》(열화당,1986)을 읽습니다. 사진책 《우리 강산》은 책이름 그대로 한겨레 냇물과 멧자락을 보여줍니다. 한겨레가 먼먼 옛날부터 깃들이며 숨결을 이은 냇물과 멧자락이 얼마나 아름다운가를 찬찬히 보여줍니다.

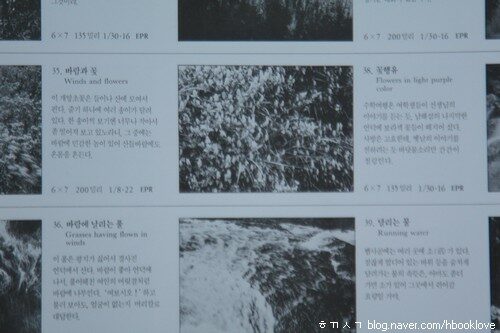

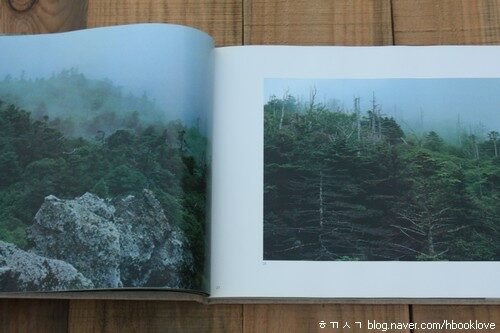

한영수 님은 “지구상의 가장 위대한 드라마, 그것은 곧 산천수목의 변화가 아니겠느냐.” 하고 사진책 끝에 붙입니다. 임응식 님은 이 사진책을 기리며 “그(한영수)는 우리 나라 광고사진계의 개척자로서 광고사진의 중요성을 사회적으로 확립시켰을 뿐만 아니라 그를 통해서 사업적으로도 남들이 부러워할 정도로 성공도 했다.”고 적습니다. 그러니까, 한국 광고사진을 환하게 열며 뜻을 이룬 한영수 님이 이 땅 뒷사람한테 ‘이 땅이 얼마나 아름다운가’를 보여주고 싶어 이만 한 사진책을 일구었다고 하겠습니다.

그런데, 어떤 이는 ‘이 땅이 아름답다면 냇물과 멧자락만 보여주어서 되겠느냐? 이 땅에서 살아온 사람이야말로 아름답지 않겠느냐?’ 하고 물을는지 모릅니다. 네, 그래요. 멋들어진 골짜기와 바위만 보여준대서는 ‘아름다운 삶’을 다 말할 수 없겠지요. 그래서 한영수 님은 《우리 강산》을 1986년에 선보였고, 이듬해인 1987년에는 《삶》(신태양사)을 선보여요. 《우리 강산》에는 오직 숲살림만 사진으로 드러낸다면, 《삶》에는 오직 사람살림만 사진으로 드러내요. 한영수 님은 한겨레 아름다운 꿈과 사랑을 ‘강산(자연)’과 ‘삶(사람)’으로 살포시 나누어서 이야기꽃을 피워요.

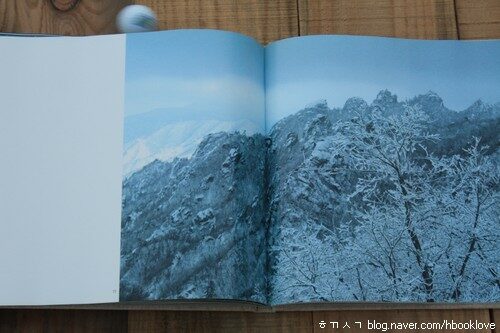

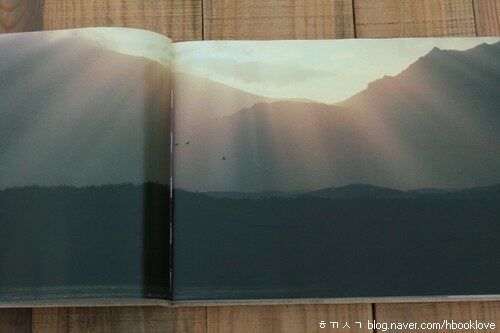

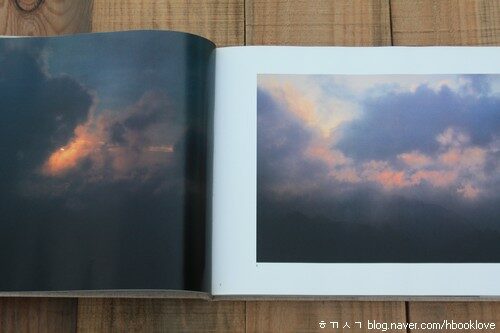

커다란 판으로 시원스레 엮은 사진책 《우리 강산》을 가만히 되넘깁니다. 높은 멧자락도, 눈을 함박 뒤집어쓴 겨울나무도, 물방울 힘차게 튀기는 냇물도, 드넓은 하늘과 바다와 들도, 참으로 아름답구나 싶습니다. 어쩌면 너무 마땅한 소리일 텐데, 아름다운 한겨레 삶터를 사진책 200쪽이나 300쪽, 또는 500쪽이나 1000쪽에 담아서 보여줄 수는 없으리라 생각합니다. 전라남도나 전라북도에서 아름다운 자연을 사진으로 보여준다고 헤아려 보셔요. 구례군이나 임실군이나 고흥군이나 영암군에서 아름다운 자연을 사진으로 보여준다고 헤아려 보셔요. 나는 전남 고흥에서 살아갑니다. 전남 고흥 한 곳만 따지더라도, 동강면이나 도화면이나 풍양면이나 봉래면 한 자락 아름다운 자연을 사진으로 보여준다면, 더 깊이 파고들어 도화면에서 지죽리나 신호리나 봉산리나 가화리나 발포리 한 자락 아름다운 자연을 사진으로 보여준다면, 사진책 몇 쪽이 있어야 할까요. 자그마한 군 면 리 한 곳에서조차 사진책 500쪽이나 1000쪽으로도 ‘봄 여름 가을 겨울에 걸쳐 누릴 빛나는 아름다움’을 낱낱이 담기는 몹시 어려우리라 느껴요. 전남 고흥 도화면 신호리 동백마을 조그마한 시골자락에서조차 ‘봄 여름 가을 겨울’ 네 철 이야기를 다루려 하더라도 사진책 1000쪽마저 빠듯하구나 싶어요.

곧, 사진책 《우리 강산》은 아주 간추린 판입니다. 이 사진책을 밑거름 삼아 이곳저곳에서 ‘내가 누리는 아름다운 강산’을 사진과 사진책으로 선보일 노릇입니다. 사진쟁이 한영수 님 말마따나 ‘가장 거룩하고 놀라운 춤사위’가 펼쳐지는 삶자락이요 자연이며 숲이자 마을이에요.

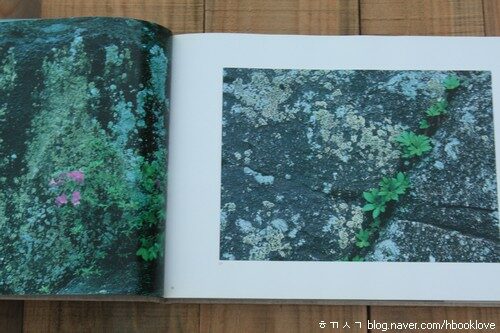

시골 흙일꾼 손길이 깃든 밭자락이나 논배미를 보셔요. 시골 흙일꾼이 기나긴 해를 대물림하면서 차근차근 쌓은 돌울타리나 비탈논을 보셔요. 스스로 뿌리내려 오백 해 천 해를 웃도는 나무들을 보셔요. 강원도 태백산이나 설악산에만, 또 울릉섬에만 오래된 숲이 있지는 않아요. 한국땅 골골샅샅 깊은 시골마을마다 크고작은 오래된 숲이 있어요. 너비가 백 미터는 되어야 아름다운 냇물이 아니에요. 너비가 일 미터라 하더라도 아름다운 냇물이 돼요.

아름다움은 어마어마하게 커다란 숲에서 느끼지 않아요. 사람들 가슴속에서 꿈과 사랑이 피어날 때에 비로소 아름다움이 무엇인가를 깨달아요. 봄을 맞이해 찾아드는 ‘봄까지꽃’ 작은 떨기 하나가 바로 아름다움이에요. 흙일꾼이 심건 말건 스스로 씨앗을 퍼뜨리는 유채꽃이나 부추풀이 바로 아름다움이에요. 나팔꽃 씨앗을 받아서 따로 심어야 나팔꽃이 피지 않아요. 접붙이기를 해야 감나무가 된다지만, 감나무 가지와 잎사귀와 꽃과 열매는 감나무 스스로 빚어요. 돌울타리를 따라 마삭줄이 줄기를 뻗어 꽃을 피워요. 돌울타리에는 수세미도 호박도 하늘타리도 포도도 참다래도 서로서로 줄기가 얼크러져요. 꽃 아닌 꽃을 피우는 무화과나무도 스스로 곳곳에 어린나무를 키워 내요. 우람한 느티나무 밑에서 조그마한 새끼 느티나무가 자라요.

남미 어느 나라에 있다는 어마어마하게 커다란 폭포가 되어야 비로소 아름다운 자연이라고는 느끼지 않아요. 높이가 십 미터는 넘어야 볼 만한 폭포라고는 느끼지 않아요. 높이가 삼천 미터나 오천 미터는 되어야 거룩하거나 빼어난 멧봉우리일까 궁금해요. 사진책 《우리 강산》은 넌지시 이야기를 건네요. 우리 냇물과 멧자락은 참말 이름 그대로 ‘우리 냇물’이고 ‘우리 멧자락’이에요. 오늘날 한국사람은 송두리째 시골과 숲과 자연을 버리고는 도시로 몰려들지만, 오늘날 한국사람은 스스로 시골과 숲과 자연을 내팽개치고 도시에서 돈벌 자리만 찾지만, 아름다움을 말하거나 보여주는 자리에서는 누구라도 언제나 시골과 숲과 자연을 사진으로 찍어서 말하거나 보여주려 해요. 사진을 찍는 이나 그림을 그리는 이나 글을 쓰는 이나, 아름다움을 말하거나 보여주려 할 때에는 으레 시골로 가요. 아름다움을 느끼고 싶다 할 적에는 늘 숲을 찾아요.

1933년부터 1999년까지 목숨을 누린 한영수 님은 두툼하고 커다란 사진책 《우리 강산》을 우리들한테 선물로 물려주었어요. 오늘을 살아가는 우리들은 우리 뒷사람인 이 나라 아이들한테 무엇을 선물로 빚어 물려줄 만할까요. 오늘을 살아가는 우리들이 누리거나 마주하거나 껴안거나 어깨동무하는 ‘아름다움’은 무엇이며, 우리들은 무엇을 사진으로 찍고 그림으로 그리며 글로 담으며 살아가는가요. (4345.9.9.해.ㅎㄲㅅㄱ)

― 우리 江山 (한영수 사진,열화당 펴냄,1986.4.1./판끊어짐)