-

-

술술술 1 - 흥이 넘치는 대한민국 리얼 전통주 버라이어티

가리 지음, 홍동기 그림 / 미우(대원씨아이) / 2010년 9월

평점 :

절판

다 다른 사랑이 빚는 술

[만화책 즐겨읽기 172] 홍동기·가리, 《술술술 1》

어릴 적 동무네 집에 놀러가면 으레 밥 한 그릇을 함께 먹곤 했습니다. 동무네 어머님은 으레 밥상을 차려 주셨고, 저녁을 함께 먹은 다음 집으로 돌아오곤 했어요. 밥 한 그릇 함께 먹을 때면 밥맛을 생각합니다. 우리 집 밥맛과 동무 집 밥맛이 어떻게 비슷하거나 다른가 하고 생각합니다. 밥도 반찬도 모두 맛이 다르고, 차림새 또한 다릅니다. 이즈음부터 가게에서 사다 먹는 고추장이나 된장이나 간장이 하나둘 나오지만, 우리 집도 동무 집도 으레 고추장이나 된장이나 간장을 집에서 빚어 먹습니다. 밥 한 그릇 먹으면서 장맛이 어떠한가까지 헤아립니다.

- “담배 피세요?” “내, 냄새가 나나요? 없애고 나온다고 나왔는데.” “드라이한 혼성모직 섬유 위에 보름 간 찌든 니코틴 향, 사이사이 간헐적으로 밴 삼겹살 냄새와 각종 찌개 냄새 위에, 페브리즈를 반 통 정도 쏟아부은 느낌?” (16쪽)

- “자연스러운 거친 맛이면 어때서요!” “안 팔릴 거요?” “안 팔릴 겁니다.” “아, 아스파탐은 안 넣어도 되잖아요, 그럼?” “더 안 팔릴 걸요?” “예.” … “술이 꼭 달아야 하나요?” “세상이 단맛을 원하지 않으면 저희도 더 이상 달게 안 만들겠죠.” (160∼161쪽)

내가 아들 아닌 딸로 태어났으면 내 어머니는 나한테 고추장이며 된장이며 간장이며 어떻게 담가서 먹는가를 물려주었을까 궁금합니다. 그러나, 내가 아들이건 딸이건 집에서 손수 담가서 먹는 고추장이랑 된장이랑 간장에 마음을 기울였으면, 어머니한테 가르쳐 달라 하면서 찬찬히 물려받았겠지요. 집일이나 집살림은 가시내만 맡는 일이 아니요, 사람으로 살아가면서 맡는 일인 만큼, 사회나 마을이나 나라가 제아무리 가부장 권력이나 울타리로 꽁꽁 둘러싸였더라도, 내 마음을 믿고 나아가면 될 노릇입니다.

어릴 적 늘 듣던 말을 떠올려 봅니다. 어릴 적에는 우리 집에서든 동무네 집에서든 ‘고추장·된장·간장을 사다 먹는 일’은 생각조차 할 수 없다 했습니다. 이러던 어느 날부터인가 ‘고추장·된장·간장을 사다 먹고 싶지 않으면 (사내들이) 집일이나 집살림을 거들거나 함께해야 한다’는 이야기를 들었습니다.

도시에서 살아가며 고추장이나 된장이나 간장을 담가서 먹는 일이 그다지 힘들다고는 느끼지 않아요. 다만, 모든 집일과 아이키우기를 온통 가시내한테 떠넘긴 채 사내는 집밖에서 돈 하나 버는 데에만 매인다면, 도시에서든 시골에서든 고추장이든 된장이든 간장이든 담가서 먹을 수 없으리라 느껴요. 나누어 맡는 집일이 아닌 함께하는 집일이요, 누군가 거들거나 돕는 집살림이 아닌 서로 믿고 사랑하며 함께하는 집살림입니다.

- “인생의 맛을 모르는 자는 제대로 느낄 수 없는 맛이지.” (29쪽)

- “이 술의 참맛을 느끼는 인간이라면 한 병 못 내줄 것도 없지.” (43쪽)

- “아스파탐 안 넣고도 훨씬 달고 맛있는 술도 많아요.” “정말요?” “어디에 있는지 모른다고 그게 세상에 없지는 않죠.” (193쪽)

내가 국민학교를 다니던 1980년대 첫무렵, 어머니 바쁜 일손을 거들려고 고추를 아파트 옥상(5층짜리 건물)에 널고 지켜보다가 걷느라 여름을 보냈습니다. 어머니 심부름으로 무언가 끓이거나 졸이며 한 시간이고 두 시간이고 국자를 저었습니다. 골목집에서든 아파트에서든 고추장이랑 된장이랑 간장을 담가서 넣은 질그릇이 있었습니다. 가을이면 아파트 꽃밭 한쪽을 삽과 곡괭이로 파서 저마다 김치 묻을 자리를 마련했습니다. 아주머니들은 서로 품앗이로 김치를 담갔고, 사내 아이는 ‘가시내 하는 일에 기웃거리지 말라’는 소리를 들었습니다.

그런데 이러고서 몇 해 지나지 않아, 집에서 고추장을 안 담그는 집이 생기고, 된장도 간장도 가게에서 값싸게 사다 먹는 집이 늘어납니다. ‘맛이 한결 좋’고 ‘살림꾼 손맛이 오래도록 이어지던 삶’이라 하지만, 너무 고되게 일에 얽매인 아주머니들로서는 ‘몸에 좋고 마음을 밝게 이끄는 먹을거리’하고는 등을 질밖에 없었으리라 느낍니다.

집집마다 다 다르게 마련해 먹는 밥이란, 집집마다 다 다른 빛으로 태어난 목숨한테 걸맞는 밥입니다. 초·중·고등학교 교실 한 칸에 나이 같은 아이들 쉰이나 예순이 모였다 하더라도, 이 아이들은 키나 몸무게뿐 아니라 마음과 몸 또한 다릅니다. 삶이 다르고 사랑이 다릅니다. 영양을 맞추어 급식을 한대서 아이들 몸이 좋아지지 않습니다. 영양소를 과학으로 살핀대서 아이들 몸이 나아지지 않습니다.

전라도 구례 흙은 경상도 문경 흙하고 다릅니다. 서울 종로 흙은 강원 횡성 흙하고 다릅니다. 그리 넓지 않은 한국땅이라 하더라도 골골마다 물맛이 다르고 물흐름이 다릅니다. 바람이 다르게 불고 햇살이 다르게 비춥니다. 저마다 마음과 몸에 맞게 다른 삶을 일구고, 저마다 마음과 몸을 살찌우는 다른 사랑을 누립니다.

- “막걸리가 분명 우리 술은 우리 술인데, 이제 와서 다들 신기해 한단 거죠. 우리 술이라면서 왜 그럴까요?” “역한류 때문 아닌가?” “한글도 한복도 한옥도 전부 밖에서 먼저 좋다고 해 줬고.” “옛날엔 막걸리쯤은 맘만 먹으면 누구나 빚어 마셨다고 하죠. 시골 어머니나 할머니가 막걸리 빚었다는 경험담을 가진 사람들도 많고.” (81쪽)

- “저 같은 도시인이 막걸리를 제대로 알 수 있을까요?” “별 걱정을 다 하시네요. 충분히 이해하고 즐길 수 있어요. 그런 건, 유전자에 박혀 있는 기억 같은 겁니다. 없으면 없는 대로 또 새롭게 즐기면 되지, 뭘.” (111쪽)

내 어머니는 당신 어머니한테서, 또 당신 옆지기 어머니한테서 손맛을 물려받으셨겠지요. 내 어머니를 낳은 어머니는 당신을 낳은 어머니와 옆지기 어머니한테서 손맛을 물려받으셨겠지요. 내 어머니를 낳은 어머니를 낳은 어머니도 같은 길을 걸으셨겠지요.

한 나라 역사를 밝힌다고들 일컫는 족보에는 언제나 ‘사내 쪽 핏줄’을 밝힙니다. 가시내 쪽 핏줄은 안 밝힙니다. 그나마 이 족보라는 종이쪽은 천 해나 이천 해쯤 밝히면 많이 밝히는 셈입니다. 오천 해나 일만 해를 밝히는 족보는 없어요. 오만 해나 십만 해쯤 밝히는 족보뿐 아니라 역사책도 없어요.

그렇지만, 한겨레 옛사람이든 지구별 옛사람이든 누구라도 밥을 먹고 옷을 입으며 집을 지어요. 족보나 역사책에는 적바림되지 않았다지만, 지구별에서 살아온 모든 사람은 이녁 아이들한테 밥과 옷과 집을 물려주었어요. 책도 글도 없던 먼 지난날, 마음과 말로 아이들한테 삶을 이어주었어요.

네 식구 밥을 날마다 차리면서 곰곰이 생각합니다. 내가 우리 식구 먹으라고 차리는 밥에는 누구한테서 물려받은 넋이 깃들까 하고. 내가 우리 식구 누리라고 마련하는 밥에는 어떤 손길이 깃들까 하고.

어머니는 나더러 이런 밥은 이렇게 차려야 한다고 말씀한 적이 없습니다. 옆지기나 이웃한테서 이러할 때에는 이렇게 하면 된다는 이야기를 곧잘 듣지만, 간이나 맛은 어느 누구한테서도 배운 적이 없습니다. 그렇지만 나는 내가 먹고 식구들 먹을 밥과 국과 반찬을 마련합니다.

꿈과 같은 손길이 움직여 밥을 마련할까요. 사랑과 같은 마음길이 움직여 빨래를 할까요. 어떤 힘과 기운이 있어 집을 건사할까요.

- ‘술이 익는 소리를 처음 들었습니다.’ (142쪽)

- “술도 원래는 귀한 음식이었어요. 지금이야 쉽게 마시지만요.” “그야, 엄청 대량생산 하잖아요.” “그것도 맞고, 술을 만드는 쌀, 쌀이 더 이상 귀하지 않기 때문이죠. 일주일치 쌀값이 피자 한 판 값입니다. 귀하게 먹고 마실 이유가 없지요. 음식도 귀하지 않고, 사람도 더는 귀하지 않고.” (178∼179쪽)

- “자연을 닮아서야 일정한 맛을 약속하고 대량생산되는 술이 되기는 힘들겠죠?” (265쪽)

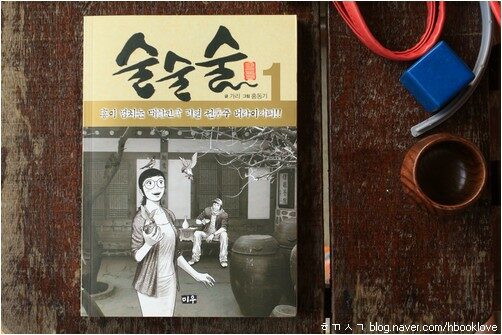

홍동기 님 그림과 가리 님 글이 얼크러진 만화책 《술술술》(미우,2010) 첫째 권을 읽습니다. 한겨레 술살이를 다루는 만화책입니다. 이 같은 만화책은 진작 나올 법했으나, 어찌 되든, 즐겁게 나오고 예쁘게 나옵니다. 서울을 한복판에 두고 나라안 곳곳 막걸리 이야기를 다루는데, 어느 곳에서 어떤 눈길로 바라보든 즐겁게 나눌 술삶과 밥삶을 들려주려 한다고 느낍니다.

- “지금 시중에 파는 희석식 화학 소주는 감미료 덩어리나 마찬가지예요. 그래서 소주 잘 마시는 사람은 단맛을 잘 못 느껴요.” (237쪽)

- “단맛에 길든 사람들 미각이 원래의 막걸리를 독하다고 느끼는 거지. 그러니까 너도 나도 달게 만드느라 이것저것 섞고. 하지만, 내가 마신다고 생각하면 나는 못 섞어. 쌀도 수입쌀을 쓰면 수지타산이 맞지만, 내가 농사지은 쌀에는 쥐가 들어도 수입쌀 더미엔 쥐가 안 들더라구. 그걸 보는 수입쌀이 무서워서 내가 지은 쌀로만 만들어요.” (239쪽)

- “큰 막걸리 회사에서도 우리 쌀 말고 수입쌀 쓰는 사정이 있더라구요. 수입쌀도 안 쓸 순 없다고.” “변명이에요. 그런 식으로 모두가 농촌을 포기하는 거지.” (253쪽)

참 마땅하지만, 술을 빚으려면 흙이 있어야 합니다. 흙에서 일군 곡식이 있어야 비로소 술을 빚습니다. 술을 빚는 곡식은 밥으로 먹는 곡식입니다. 밥으로 먹는 곡식이든 술로 빚는 곡식이든 흙이 튼튼할 때에 튼튼하게 자랍니다.

서울막걸리는 아마 미국에서 사들인 쌀로 빚는구나 싶은데, 어쩔 수 없어요. 왜냐하면 서울에는 논이 거의 없거든요. 서울에 무슨 밭뙈기가 있어 서울사람이 ‘유기농 푸성귀’를 손수 일구어 먹겠습니까.

남원에서 빚는 막걸리가 남원에서 거둔 쌀로 빚는지, 고흥에서 빚는 막걸리가 고흥에서 거둔 쌀로 빚는지 잘 모릅니다. 어쨌든 시골마을 막걸리에는 ‘국산 쌀’을 쓴다고 적는데, 어느 고을 쌀인지까지는 안 밝혀요. 다만, 상주막걸리가 상주를 두고 구태여 해남쌀을 쓰랴 싶고, 김해막걸리가 김해를 두고 굳이 포천쌀을 쓰랴 싶어요. 아무튼, 시골마을 막걸리는 시골마을에서 거두는 쌀로 빚으며, 시골마을을 흐르는 물로 빚습니다. 시골마을 쌀은 시골마을 바람을 마시며 자란 벼 열매입니다. 시골마을 벼는 시골마을을 감싸는 햇살과 풀과 나무 기운을 받아먹으며 자랍니다. 곧, 막걸리라 하는 술맛은 벼맛이요 풀맛입니다. 막걸리라 하는 술맛은 흙맛이며 물맛이고 햇살맛이요 바람맛입니다.

컴퓨터라든지 손전화기는 부산에서 만들든 인천에서 만들든 중국에서 만들든 베트남에서 만들든 모두 똑같습니다. 그러나 쌀 한 톨은 강화에서 짓거나 양양에서 짓거나 밀양에서 짓거나 전주에서 짓거나 모두 다릅니다. 다 다른 삶터에서 다른 사랑으로 살아가는 사람들이 일군 곡식이 다 다른 술이 됩니다. 다 다른 마을일 뿐 아니라, 다 다른 살림집입니다. 다 다른 살림집에서 다 다른 목숨으로 살아가는 사람들이 얼크러져 다 다른 맛을 빚습니다.

내 어릴 적 삼촌이었는지 누구였는지 언젠가 이런 말을 들려주었어요. 주머니에 돈 한 푼 없이 전국 골골샅샅 마실을 다니면, 마을마다 밥과 물과 술과 바람 맛이 모두 달랐다고. ‘무전여행’이란 돈 없이 다니는 여행을 누리는 즐거움 때문에 떠나지 않고, 이 작다 싶은 나라에서 고을마다 다 다른 사람들이 예쁘게 살아가는 사랑을 깨달으려고 다닌다고. (4345.8.14.불.ㅎㄲㅅㄱ)

― 술술술 1 (홍동기 그림,가리 글,미우 펴냄,2010.9.30./8500원)