책으로 보는 눈 186 : 한여름에 책을 읽다

이른새벽 해맑게 트는 동을 바라봅니다. 하늘이 파랗게 맑고 구름이 하얗게 싱그러운 시골에서는 새벽과 저녁에 눈부신 빛무지개를 잔뜩 누립니다. 새벽에도 저녁에도 하늘 끝은 짙붉게 물듭니다. 어떤 핏물보다 짙고 어떤 열매보다 붉은 노을빛은 내 마음이 착하고 예쁘게 이루어지도록 이끄는 상냥한 손길과 같다고 느낍니다. 새벽노을을 바라보며 《산처럼 생각하라》(소동,2012)라는 책 하나를 읽습니다. ‘지구와 공존하는 방법’을 말한다는 이 책 30쪽에서 “역사적으로도 우리는 생태를 보존하는 일이 기본적으로 비폭력 행위라는 것을 보아서 알고 있습니다.” 하는 얘기를 들려주고, 74쪽에서 “멸종의 위기는 변화하고 진화하라는 요청 같기도 하다.” 하는 얘기를 들려줍니다.

책을 가만히 덮습니다. 한여름 풀벌레소리를 듣습니다. 참말 한여름이 무르익을 때에는 무논 개구리 노랫소리가 고요해집니다. 논가를 거닐면 곳곳에서 개구리를 만나지만, 이른여름까지는 개구리 노랫소리 가득하더니, 한여름에 접어들며 개구리 노랫소리가 똑 끊겨요. 아마 사람도 알아들을 만큼 커다란 노랫소리는 잦아들고, 개구리끼리 나누는 작은 목청으로 이야기꽃 피우지 않으랴 싶어요.

여러 해 앞서, 천성산에서 지율 스님은 도룡뇽 한 마리를 들며 숲을 지키자는 뜻을 널리 펼쳤어요. 참 많은 사람들과 정치권력과 경제권력은 ‘고작 도룡뇽 한 마리’라며 손가락질을 했습니다만, 고작 도룡뇽 한 마리 살지 못하는 숲이라면 사람도 이곳에서 살지 못해요. 참말, 도룡뇽이고 개구리이고 살지 못하는 ‘숲 없는 도시’는 ‘우리 사람’이 살기에 얼마나 좋은 터전이 될까요. 도룡뇽도 개구리도 없는 도시에서 사람들은 얼마나 어깨동무하거나 사랑을 나누며 살아가나요.

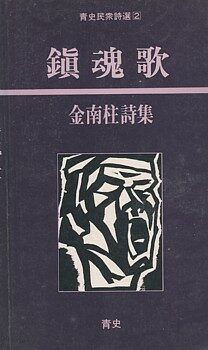

김남주 님 묵은 시집 《진혼가》(청사,1984)를 들추다가 〈고구마똥〉이라는 시를 읽습니다. “그래도 누가 있어 허구많은 사람들 / 서울에도 내가 있어 순한 마음이 있어 / 건성으로나마 물어 온다면 / 어떻게들 사느냐고 물어 온다면 / 나는 무어라고 할까 / 부끄러워 뭐라고 할까 // 밤별이 곱더라고 수다를 떨까 / 달빛이 밝더라고 수줍어할까” 하는 대목에 새삼스레 밑줄을 긋습니다. 읽고 또 읽고 새겨서 읽습니다. 정부 추곡수매를 다루는 〈秋穀〉을 읽다가 “다짜고짜 쿡쿡 찔러 / 대창으로 쇠창으로 / 여기저기 찔러 놓고 / 나락 색깔 곱지 않다 / 쭉정이가 섞여 있다 / 가마니가 너무 헐다 / 새끼줄이 퉁퉁하다” 하는 대목에 쓰겁게 밑줄을 긋습니다. 가을걷이 마친 흙일꾼 나락을 재고 따져 사들인다는 정부 공무원은 한여름 들판에 나와 논둑 풀을 뜯거나 피사리를 해 본 적 있을까요. 정부가 등급을 낮추어 나락을 사들인 뒤 몇 곱 값을 붙여 백화점과 대형마트에 쌀을 내놓으면 오직 돈으로 다시 사들여 전기밥솥에 안치는 도시사람은 뭉게구름과 제비 날갯짓과 바람소리를 먹으며 무럭무럭 크다가 이삭이 패는 볏포기를 손으로 쓰다듬은 적 있을까요.

자동차가 고속도로를 가득 메우며 달립니다. 고속철도가 논밭 사이로 달리고, 숲 한복판에 구멍을 뚫어 달립니다. 도시마다 전기가 모자라다며 아우성이고, 도시에 모자란 전기를 시골마을 한복판에 발전소 세워 채우려고 법석입니다. (4345.7.30.달.ㅎㄲㅅㄱ)