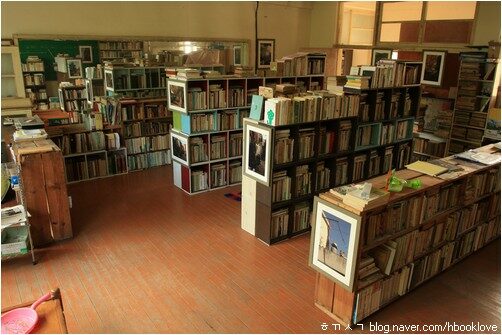

책밭에서 노는 아이들 (도서관일기 2012.6.14.)

― 전라남도 고흥군 도화면 동백마을, ‘서재도서관 함께살기’

아이들이 낮잠을 거르면서 더 개구지게 놀고 싶어 한다고 느끼기에, 두 아이 모두 자전거수레에 태워 마을 논둑길을 한 바퀴 빙 돌고 나서 서재도서관으로 간다. 막바로 서재도서관으로 갈 수 있지만, 시골마을에서 살아가는 즐거움을 누리고 싶으니, 천천히 논둑길을 돈다. 서재도서관으로 쓰는 옛 흥양초등학교 자리는 논 한가운데이다. 1960년대 어느 날, 이곳에 작은학교를 세우려 했을 적에, 시골마을 사람들이 저마다 땅뙈기를 조금씩 내놓고 품을 함께 들여 학교 터를 닦고 운동장을 마련하며 건물을 올렸겠지. 나무를 심고 아이들을 돌봤겠지. 학교 둘레로는 온통 논이니, 아이들은 학교에서 제 어버이와 이웃 어르신들 일 매무새를 언제나 바라보았겠지. 흙일로 바쁜 철에는 학교 교사 또한 마을 일손을 거들지 않았을까. 관사에서든 학교에서든 뻔히 둘레에서 일하는 모습을 지켜볼밖에 없는데, 가만히 구경만 할 수는 없었으리라 본다.

둘째 아이가 씩씩하게 걷고 달릴 수 있을 무렵에는 이곳 운동장까지 우리가 쓸 수 있을까. 아직 건물 반쪽만 겨우 쓸 수 있으니 무척 아쉽다. 운동장과 빈터까지 우리가 쓸 수 있다면, 이 좋은 흙밭에서 아이들은 마음껏 구르고 뒹굴며 흙놀이를 할 텐데. 아이들은 이 너른 흙땅에서 나무를 타고 나무를 돌보며 나무와 하나가 될 텐데.

오늘은 오늘 누릴 수 있는 만큼 누리자고 생각하며 책 갈무리를 바삐 한다. 자질구레해 보이는 것을 치운다. 틈틈이 바닥을 새로 닦는다. 나무바닥 자리는 걸레로 닦기만 해도 되는데, 돌바닥은 어떻게 해야 할까 망설인다. 곧 둘째가 걸어다닐 테니 덜 걱정스럽지만, 어디에서든 맨발로 폭삭 앉아 책을 누릴 수 있으면 더없이 좋겠는데.

아버지가 이러거나 말거나 두 아이는 서로서로 좇고 쫓기면서 논다. 이곳에서 뛰고 저곳에서 긴다. 웃고 떠들고 노래하고 춤춘다.

좋다. 따로 어떤 굴레나 틀에 아이들을 집어넣어 이것을 배우고 저것을 외우라 시키지 않을 수 있으니 좋다. 아이들이 부를 노래는 어버이가 먼저 즐겁게 익힌 다음 함께 부르면 좋다. 아이들이 뛰놀 자리는 어버이가 먼저 즐겁게 건사한 다음 서로 누리면 좋다. 어버이가 일하는 데가 아이들이 노는 데가 될 때에 아름답고, 어버이가 살아가는 곳이 아이들이 똑같이 살아가는 곳이 되면서 고향이라는 이름이 붙으리라.

두 시간 남짓 책밭에서 놀던 아이들을 다시 자전거수레에 태우고 이웃마을 한 바퀴 빙 도는데, 모두 스르르 잠든다. 집에 닿아 한 아이씩 살포시 안아 잠자리에 누인다. 오래도록 새근새근 꿈나라를 누빈다.