송림공부방 소식지와 둘째 아이 (도서관일기 2012.6.10.)

― 전라남도 고흥군 도화면 동백마을, ‘서재도서관 함께살기’

서재도서관 넷째 교실을 갈무리하면서 내 오래된 물건과 예전 신문글과 여러 가지 물건을 들여다본다. 다른 세 교실은 내 책들로 꾸미고, 넷째 교실은 내 물건과 묵은 신문과 온갖 자질구레하다 싶은 물건으로 꾸민다. 어찌 보면 참 자질구레하달 수 있는데, 이 자질구레한 짐을 이제껏 끌어안고 용케 살았다. 짧으면 서너 해짜리 자질구레한 물건이요, 길면 스무 해가 넘는 자질구레한 물건이다. 어느 물건은 내 국민학생 때 것이니까 서른 해를 묵었고, 어느 물건은 내 아버지 것이니까 마흔 해를 묵기도 한다. 우리 아이들이 무럭무럭 자라 스무 살 즈음 된다면, 이즈막에 건사한 자질구레한 물건조차 그무렵에는 스무 해나 묵은 어떤 이야기가 되겠지. 스무 해 뒤에는 내 아버지 물건은 우리 아이들한테 예순 해 묵은 할아버지 이야기가 될 테고.

그런데 이런저런 자질구레하다는 물건은 쓰레기통에 넣으면 그냥 쓰레기이다. 따로 건사해서 상자에 담아, 살림집 옮길 때마다 낑낑대며 지고 날랐으니 쓰레기 아닌 어떤 삶을 보여주는 이야기가 된다.

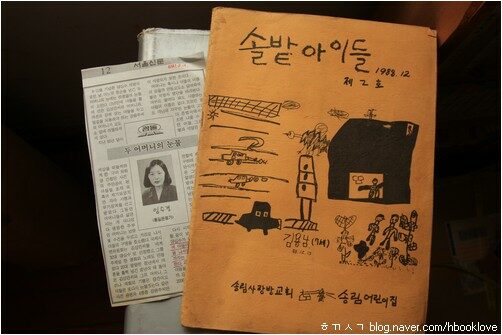

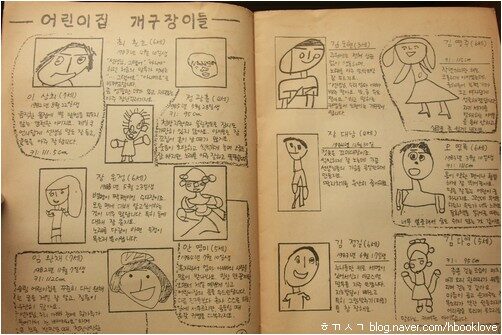

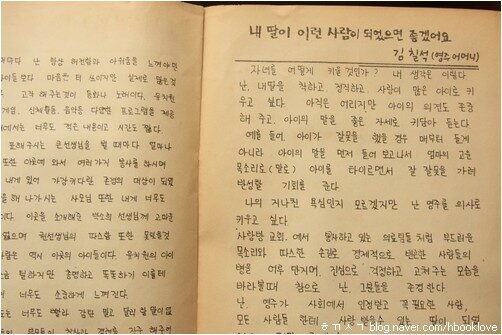

오늘은 어느 해묵은 상자에서 인천 송림동에 있던(또는 아직 있는) ‘송림공부방’ 소식지 하나 나온다. 〈솔밭아이들〉이라 이름붙은 이 소식지를 낸 공부방은 2012년에도 그대로 살았을까. 1988년이나 1989년에 공부방 교사가 등사판으로 만들어 나누던 소식지였을 텐데, 어떻게 이 소식지가 내 자질구레한 물건 사이에 깃들 수 있었을까. 일손을 멈추고 한참 들여다본다. ‘4332.4.18.해.창영동 아벨서점’이라 적은 글월이 있다. 곧, 내가 이 소식지를 4332년, 이른바 1999년에 인천 배다리 헌책방 〈아벨서점〉에서 장만했다는 소리인데, 아마 이 공부방에 아이를 보낸 어느 집에서 이런저런 책과 함께 이 소식지를 묶어 밖에 내놓아 헌 물건으로 버렸다가 이래저래 흐르고 흘러 헌책방까지 들어왔겠지. 신문이나 잡지와 함께 묶여 폐휴지로 버려졌을 작은 소식지인데, 이런 작은 소식지 하나 알뜰히 건사해 헌책방 책시렁 한쪽에 얌전히 꽂아 주었기에, 나는 이 작은 소식지를 고마우면서 즐겁게 돈 몇 푼 치러 장만할 수 있다. 그리고, 이 소식지는 앞으로도 오래오래 이어지면서 인천과 인천 송림동과 인천 송림동 송림공부방을 떠올릴 누군가한테 좋으면서 애틋하고 그리우면서 반가운 이야기 한 자락으로 스밀 수 있겠지.

한참 소식지를 들여다보다가 아이들 웃음소리가 나기에 골마루를 바라본다. 둘째 아이가 뚜벅뚜벅 어설피 걸음을 옮긴다. “아버지, 보라가 걸어요.” 하고 첫째 아이가 말한다. 돌날에는 그토록 걸어 보라 해더 안 걷더니, 돌을 지나고부터 제법 씩씩하게 여러 걸음 뗀다. 그래, 신나게 걸으렴. 씩씩하게 걸으렴. 머잖아 뛰고 달리면서 네 누나하고 훨훨 하늘도 날아다니면서 온누리를 사랑으로 보살펴 주렴.