마룻바닥에 누워서 놀아라 (도서관일기 2012.5.30.)

― 전라남도 고흥군 도화면 동백마을, ‘서재도서관 함께살기’

도서관 바닥을 닦는다. 전기도 물도 쓸 수 없지만, 첫째 아이를 낳고 출생신고를 할 적에 동사무소에서 선물이라며 주던 물휴지로 도서관 바닥을 닦는다. 우리 집은 아이들한테 물휴지를 안 쓴다. 여느 집에서는 갓난쟁이가 똥을 누면 종이기저귀를 갈며 물휴지를 쓸는지 모르나, 우리 집은 천기저귀를 쓰고 물로 씻기니까 물휴지를 쓸 일이 없다. 다섯 해 가까이 한쪽 구석에 처박은 물휴지인데, 새삼스레 이제 와서 쏠쏠히 쓸모가 있다.

둘째 아이가 좀처럼 걸으려 하지 않으니까, 도서관 바닥을 닦는다. 나는 무릎걸음으로 천천히 이곳저곳 닦는다. 아이가 기어서 다닐 만한 데를 샅샅이 닦는다. 기다가 손을 뻗을 만한 데까지 헤아리며 닦는다. 아이가 기지 않고 걸었으면 도서관 바닥을 샅샅이 닦을 생각을 했을까. 이때에도 맨발로 돌아다니거나 바닥에 드러누울 수 있도록 하고 싶은 마음으로 닦았겠지. 그러니까, 나로서는 두 아이가 하루라도 더 일찍 더 즐거이 뛰놀 터전으로 보듬고 싶으니 바닥을 꼼꼼히 닦는다.

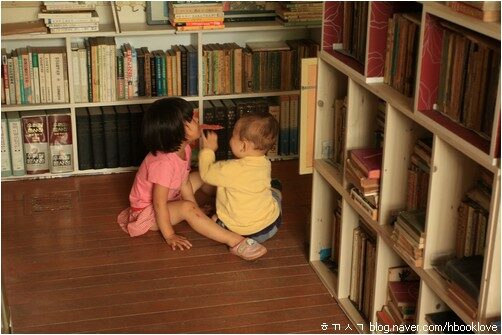

바닥 닦는 아버지를 바라보는 첫째 아이가 묻는다. “바닥은 왜 닦아요?” “동생이 기어다니니까.” “동생이 기어다니니까, 동생 손 지저분해지지 말라고 닦아요?” “네.” 동생이 기어다녀도 손바닥이 지저분해지지 않을 즈음 되니, 첫째 아이가 다시 묻는다. “왜 신을 신고 다녀요?” “아직 아주 깨끗하지는 않으니까.” 첫째 아이가 슬쩍 신을 벗는다. 맨발로 뛰어다닌다. 이윽고, 두 녀석은 도서관 바닥에 퍼질러 앉는다. 드러눕는다. 마치 집에서 놀듯 논다.

그래, 모레에도 글피에도 또 닦고 다시 닦을 테니 너희들 마음껏 신나게 뒹굴며 놀아라. 여기는 너희들 책터이기 앞서 놀이터란다. 여기는 우리들 삶터이고 살림터란다.

둘째 아이가 바지에 똥을 한가득 누었기에, 가슴으로 안아 이웃 보건지소 수돗가로 가서 밑을 씻기고 바지를 빨래한다.