-

-

발자국을 따라가 볼까요? - 물구나무 그림책 55 ㅣ 파랑새 그림책 55

제르다 뮐러 글.그림, 한소원 옮김 / 파랑새 / 2007년 9월

평점 :

어떤 하루를 즐겁게 누렸나요

[다 함께 즐기는 그림책 170] 제르다 뮐러, 《발자국을 따라가 볼까요?》(파랑새,2007)

저녁을 먹고 잠자리에 들기 앞서입니다. 졸린 두 아이는 눈꺼풀에 졸음이 가득하지만 좀처럼 잘 생각을 안 합니다. 아무래도 더 재미난 무언가 있으리라 여기며 눕지 않으려 하는 듯합니다. 이러다가 아버지 잡겠네, 하고 생각하는 나는, 둘째 아이를 안고 바깥으로 나옵니다. 첫째 아이가 저도 데려가라며 따라나옵니다. 둘째 아이를 섬돌에 앉혀 신을 신깁니다. 신을 신은 아이 손을 하나씩 잡습니다. 둘째를 걸리면서 첫째는 앞서거니 뒤서거니 달립니다. 집 앞으로 펼쳐진 논배미를 빙 한 바퀴 돌기로 합니다. 잘 걷고 잘 달리는 첫째 아이하고 휘 돌면 짤막한 길이지만, 아직 스스로 걷지 않는 둘째 아이 손을 잡고 한 걸음씩 걸음마를 익히도록 하자면 꽤 먼 길입니다.

둘째 아이는 한참 걷다가 한손을 놓으라 휘휘 젓습니다. 걸음을 멈춥니다. 쉬었다 갑니다. 이렇게 걷고, 이렇게 멈추고, 이렇게 다시 걷고, 이렇게 쉬고, 이렇게 다시 걷습니다. 땅거미가 집니다. 어둑어둑합니다. 초승달은 구름에 가렸다가 드러나고, 다시 가렸다가 다시 드러납니다. 가느다란 빗줄기가 듣는가 싶으면 그저 조용한 저녁이기도 합니다. 물을 가득 채운 논자락 옆을 걷는데, 개구리들은 노랫소리를 멈추지 않습니다. 바로 곁을 지나가도 아랑곳하지 않습니다.

첫째 아이가 묻습니다. “여기 개구리 있어요?” “응, 바로 옆에 있어. 소리 들리지?” 아직 논에 물을 가득 채우지 않던 때에는, 논 옆을 지나갈 때에는 개구리들이 노랫소리를 뚝 끊곤 했어요. 이제 제 누리를 만났다 여기는지, 이곳에서도 저곳에서도 온 마을 떠나가라 노래를 합니다.

한 바퀴 빙 돌며 집으로 곧장 들어가지 않습니다. 논둑 한 곳으로 올라섭니다. 첫째 아이는 어둑어둑한 논둑을 살랑살랑 엉덩춤을 추며 달립니다. 저 앞까지 달립니다. 논둑 끝은 길이 없어 돌아와야 하는데, 첫째 아이도 이러거나 저러거나 내처 달립니다. 내처 달리다가 다시 살랑살랑 엉덩춤을 추며 돌아옵니다. 이동안 둘째 아이는 십 미터쯤 겨우 걸었습니다.

“힘들지? 꽤 많이 걸었어.” 자, 이제 들어가자, 하고는 논둑을 거슬러 걷습니다. 첫째 아이가 다시 앞장섭니다. 마음껏 달리고 마음껏 노래합니다. 개구리는 무논에서 노래하고, 첫째 아이는 시골길에서 노래합니다. 둘째 아이는 씩씩하게 대문을 넘고 마당을 지나 섬돌에 닿습니다. 신을 벗길 무렵 바지에 쉬를 합니다. 오줌바지는 벗기고 대청마루에 올립니다. 아랫도리 벗은 둘째 아이는 까르르 웃으며 잰 손놀림으로 깁니다.

둘째 아이는 첫째 아이처럼 지치지 않습니다. 한참 걷기를 했으니, 이제 한참 기기를 하며 놀고픕니다. 아버지는 아이 옷가지 몇 점 복복 비빕니다. 실비가 오는지 가랑비가 오는지 오락가락 하는 날씨라면, 이듬날 빨래를 하더라도 잘 마르기 힘들 수 있으니, 오줌 젖은 옷가지 몇 점 모이면 그때그때 손빨래를 합니다. 요 며칠은 빨래기계를 아예 안 쓰고 손으로만 빨래합니다. 하루치를 모은대서 빨래기계 돌릴 만큼 안 되기도 하지만, 돌을 지난 아이는 바지만 자주 버리니, 그때그때 빨아 그때그때 말려서 다시 입힙니다. 그때그때 빤 바지는 그때그때 햇살을 머금도록 하고, 그때그때 햇살을 머금은 바지는 다시 아이가 입습니다.

날마다 곰곰이 생각합니다. ‘네가 하루 빨리 낮오줌을 가리고, 씩씩하게 걷기를 바라서는 안 되겠지. 너는 네 결과 삶에 걸맞게 낮오줌을 가릴 테며, 씩씩하게 걸을 테고, 네 이도 하나둘 늘고 어금니도 돋아 네 입으로 네 밥을 냠냠 씹을 수 있겠지.’

그나저나, 하루 내내 같이 논다 하더라도 모자라다 싶은 첫째 아이가 뛰고, 첫째 아이 못지않게 하루 내내 저를 쳐다보아 달라 하는 둘째 아이가 깁니다. 두 아이와 얼크러지면서 밥을 차리고 빨래를 하며 집을 건사하다가는, 바깥일 건사하고 글 한두 꼭지 쓰자니 어깨가 뻑적지근합니다. 참말, 먼먼 옛날 어머님들은 ‘글을 익혔다 하더라도, 스스로 느긋하게 글 한 줄 쓸 겨를이 날 수 없겠다’고 몸으로 느낍니다. 이른새벽부터 늦은밤까지 집식구와 집일을 돌보노라면 조용히 넋을 가다듬어 글줄 붙잡을 말미를 내기란 참으로 빠듯해요.

가까스로 두 아이를 데리고 잠자리에 눕습니다. 이제 두 아이는 잠들 낌새입니다. 그렇지만 곱게 잠들지 않습니다. 잠자리에서 더 킥킥거리다가 노래를 듣고 싶습니다. 히유, 오늘도 너희가 즐겁도록 노래를 불러야겠지, 생각하다가, 오늘 하루 쉬면 안 될까, 생각하다가, 문득 새롭게 달리 생각해 봅니다. 너희한테 불러 주는 자장노래는 너희가 곱게 잠들기를 비는 내 사랑이면서, 내 고단한 몸을 함께 달래는 사랑이리라 하고. 한편으로는 두 아이를 사랑하는 노래이면서, 다른 한편으로는 어버이인 나를 사랑하는 노래가 곧 자장노래가 되겠다고 느낍니다.

목청을 가다듬고 목소리를 뽑습니다. 내가 낼 수 있는 가장 고운 목소리로 자장노래를 부르려 합니다. 한손으로는 큰아이 등과 이마를 어루만지고, 다른 한손으로는 작은아이 등과 머리칼을 어루만집니다. 십 분, 이십 분, …… 두 아이 새근새근 잠듭니다. 나도 꾸벅꾸벅 졸면서 노래마디 끊기다가 이어지다가 노래를 이렁저렁 삼십 분 가까이 잇는데, 어느새 스르르 함께 잠듭니다. 한참 같이 잠들다 팔이 뻐근하다 싶어 눈을 뜨니, 내 팔에 기대어 잠든 아이 머리통 무게가 꽤 무거웠는가 싶습니다. 날마다 겪지만 날마다 팔이 저릿저릿합니다.

팔을 천천히 뺍니다. 아이 머리를 바닥에 가만히 눕힙니다. 둘째 기저귀를 둘째 머리에 받칩니다. 천천히 자리에서 일어섭니다. 옆방으로 건너갑니다. 기지개를 켭니다. 물을 한 잔 마시고 마당으로 나가 하늘을 올려다봅니다. 오늘도 이렇게 두 아이를 재웠구나 하고 생각하다가, 오늘은 두 아이하고 얼마나 잘 놀았는가 더듬습니다. 어제처럼 ‘아이들하고 더 놀아 주지 못했네’ 하는 생각인지, 어제보다는 ‘조금 더 아이들이랑 놀며 어울린 하루’라 할 만한 생각인지 되뇝니다.

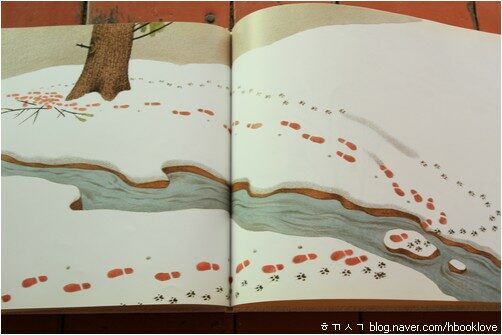

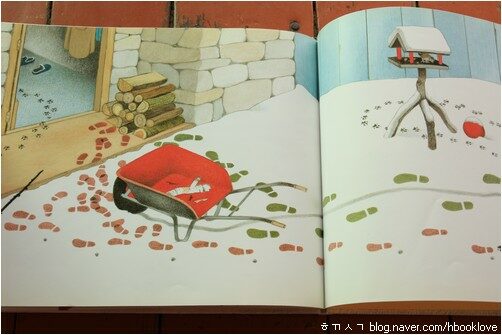

.. 자, 발자국을 따라가 볼까요? .. (3쪽)

제르다 뮐러 님 그림책 《발자국을 따라가 볼까요?》(파랑새,2007)를 아이하고 여러 차례 읽습니다. 말 없는 그림책이지만, 아이하고 함께 읽으며, 또 아이들을 눕히고 나 혼자 읽으며, 곰곰이 생각에 젖고, 조잘조잘 떠듭니다. 책에 적힌 말마디는 첫 줄 한 차례로 끝나지만, 아이들과 이 그림책을 읽는 내내 조잘조잘 떠들기 마련입니다.

자, 발자국을 따라가 볼까요? 오늘 하루 아이들하고 어떤 발자국 남기며 살았는지 헤아려 볼까요? 오늘 하루 내 삶은 어떤 발자국 콩콩 찍으며 누렸는지 곱씹어 볼까요? (4345.5.30.물.ㅎㄲㅅㄱ)

― 발자국을 따라가 볼까요? (제르다 뮐러 글·그림,한소원 옮김,파랑새 펴냄,2007.9.27./9000원)