-

-

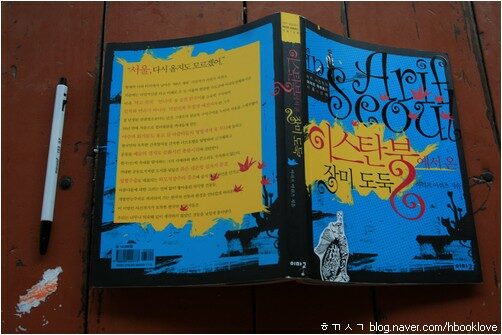

이스탄불에서 온 장미 도둑 - 터키 사진작가 아리프 아쉬츠의 서울 산책

아리프 아쉬츠 지음 / 이마고 / 2009년 3월

평점 :

한국에서 살며 사진찍기는 온통 물음표

[찾아 읽는 사진책 99] 아리프 아쉬츠, 《이스탄불의 장미도둑》(이마고,2009)

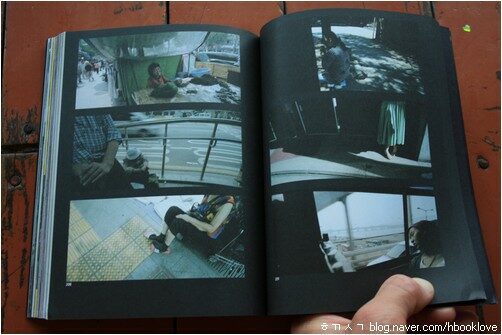

터키사람 아리프 아쉬츠 님이 빚은 사진책 《이스탄불의 장미도둑》(이마고,2009)을 아주 금세 재미나게 읽습니다. 처음에는 사진만 죽 살피고, 다음으로 글을 찬찬히 읽습니다. 글을 읽으며 ‘사진만 먼저 읽던 느낌’을 떠올립니다.

터키사람 아리프 아쉬츠 님은 한국이라는 나라를 어떻게 바라보았을까요. 아니, 터키사람이든 한국사람이든, 한국이라는 나라를 꾸밈없이 바라본다 할 때에 어떤 빛깔로 드러날까요.

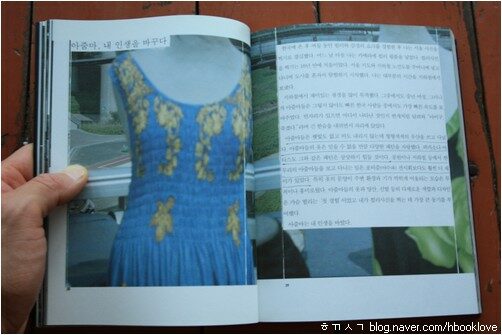

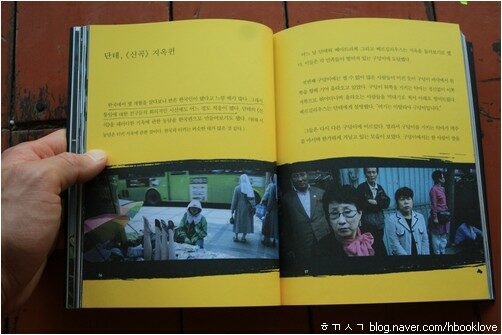

“여자들 옷의 화려한 문양과 색깔이 두드러져 보였다. 햇빛이 강하지도, 비가 내리지도 않았는데 여자들은 옷만큼이나 화려한 양산을 쓰고 다녔다. 서울은 내가 한 번도 본 적이 없었던 아름다운 청자빛으로 물들어 있었다. 건물의 유리창, 건설현장을 둘러싸는 그물, 골프연습장, 간판, 표지판, 가로수, 길거리 노점상의 천막 등 청자빛이나 그와 비슷한 초록색이 녹음의 잔치를 벌이고 있었다. 나는 10년 만에 처음으로 색깔에 눈을 뜨기 시작했다(27쪽).” 하는 대목을 헤아립니다. 그림자빛으로 사진을 찍던 아리프 아쉬츠 님은 한국에 닿아 서울을 돌아보면서 무지개빛으로도 사진을 찍자고 생각합니다. 당신 눈길을 사로잡는 눈부신 무지개빛을 그냥 지나칠 수 없다 합니다.

나는 사진을 두 갈래로 찍습니다. 필름으로만 사진을 찍던 예전이든, 필름과 디지털로 사진을 찍는 요즈음이든, 무지개빛으로 찍는 사진기 한 대랑 그림자빛으로 찍는 사진기 한 대를 따로 챙깁니다. 똑같은 사람을 바라보건, 똑같은 집이나 들이나 마을을 바라보건, 무지개빛으로 느끼는 아름다움과 그림자빛으로 누리는 아름다움은 사뭇 다르다 느껴요. 어느 한 가지로만 바라본다면 내 눈길이 한쪽으로 치우치겠다고 느껴요.

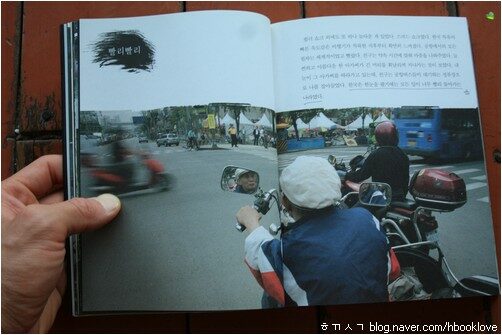

“한국은 한눈을 팔기에는 모든 일이 너무 빨리 돌아가는 나라였다(31쪽).” 하고 말하는 대목을 되뇝니다. 참 그렇습니다. 빨리빨리 하지 않으면 뒤처진다 하기도 하지만, 빨리빨리 하지 않으면 뒤에서 밀어댑니다. 사진도 빨리 찍어야 하고, 사진책도 빨리 만들어야 하며, 사진비평도 빨리 쏟아내야 합니다. 무엇이든 먼저, 빨리, 크게 하지 않고서야 한국에서 빛을 보기 어렵습니다. 한국에서는 늘 1등만 바라보는데, 이 1등이란 한 번 1등을 해서는 안 되고 ‘죽는 날까지 내처 1등’을 지키도록 빨리 달리고 죽어라 달려야 해요.

그러고 보면, 한국이라는 나라에서는 ‘한국사진’이라 일컬을 만한 아름다운 사진이 아직 없다고 할 만하구나 싶어요. 스스로 살아가는 꿈과 사랑을 돌보지 않는다면, 한국사람으로서 한국땅에서 한국사진을 찍기는 할 테지만, 정작 ‘한국사진’이라는 이름을 붙이며 ‘지구별 사진밭’에 즐거이 내놓아 나눌 ‘아름다운 사진’ 하나 누리기 힘들지 않겠느냐 싶어요.

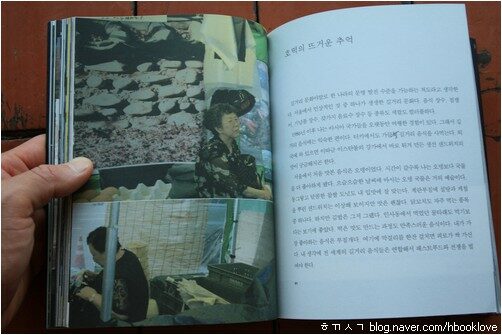

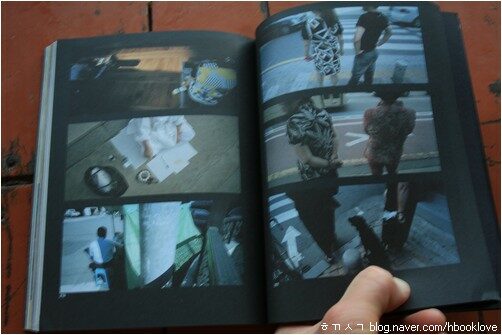

“아줌마들의 옷은 믿을 수 없을 만큼 다양한 패턴을 자랑했다. 피카소나 마티스도 그와 같은 패턴은 상상하기 힘들 것이다. 공원이나 지하철 등에서 한 무리의 아줌마들을 보고 다니는 일은 포비즘 전시회보다도 훨씬 더 재미가 있었다(39쪽).” 하는 대목을 가만히 돌아봅니다. 참말 재미있구나 싶은 모습이겠지요. 참말 재미있구나 싶은 모습을 한국사람 스스로 만들면서 한국사람 스스로 참말 못 느낀다 하겠지요.

한국사람은 한국사람을 사진으로 찍어 나라밖에 알린다 할 때에 어떤 사람을 어느 곳에서 어떻게 담아서 보여줄까 궁금합니다. 한국사람은 한국이라는 나라를 사진으로 담아 이웃나라에 알린다 할 때에 어느 도시나 시골을 언제 어떻게 담아서 보여줄까 궁금합니다.

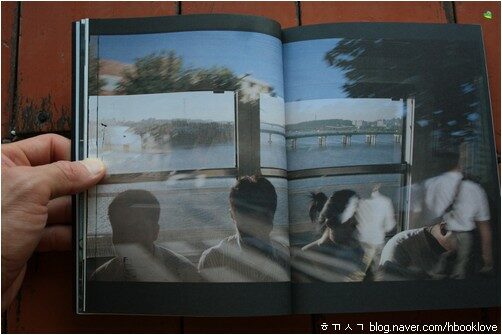

“한국에서 몇 개월을 살다 보니 반은 한국인이 됐다고 느낄 때가 많다. 그래서 통일에 대한 친구들의 회의적인 시선에도 어느 정도 적응이 됐다(56쪽).” 하는 대목을 곱씹고, “젊은 사람들은 어디에서나 휴대폰으로 통화하는 데 여념이 없었다. 게다가 대부분이 MP3를 귀에 꽂고 다녔다. 왜 옆에 있는 사람들과 이야기하지 않는 걸까(75쪽).” 하는 대목을 되새깁니다. 한국사람이 보여준다 할 만한 ‘한겨레 넋’이란 무엇일까요. 남녘과 북녘을 아우를 만한 넋이란 무엇일까요. 남북녘과 중국과 일본과 러시아와 중앙아시아 모든 한겨레를 어우를 만한 넋이란 무엇일까요. 지구별 숱한 나라에 저마다 다른 보금자리를 이루어 살아가는 온 한겨레를 그러모을 만한 넋이란 무엇일까요.

사진과 글을 한참 읽다가 살며시 책을 덮습니다. 한동안 생각에 잠깁니다.

터키사람 하나 한국에서 꽤 오래 지내며 한국땅 가운데 서울에서 보고 듣고 겪고 부딪히고 부대끼면서 누린 삶을 적바림합니다. 한국사람 하나 터키로 나들이를 가서 여러 달 살아내며 글과 사진을 적바림한다면 어떤 이야기를 들려줄 만할까요.

다시 책장을 넘깁니다. “이스탄불의 소리는 어떤가? 아침 5시, 침실 바로 곁 창가에서 아카시아 나무에 앉은 나이팅게일 한 쌍이 나를 깨운다. 봄여름에는 제비가 재빨리 날며 소리를 낸다(134쪽).” 하는 대목을 읽습니다. 터키 이스탄불에서는 들새 노랫소리로 아침을 연다고 합니다. 한국 서울에서는 어떤 소리로 아침을 여는가요. 터키 이스탄불에서는 제비들 춤사위와 노랫소리를 누릴 수 있는데, 한국 서울에서는 어떤 사위와 소리를 누리는가요.

스스로 누리는 대로 스스로 글로 담습니다. 스스로 즐기는 대로 스스로 사진으로 빚습니다.

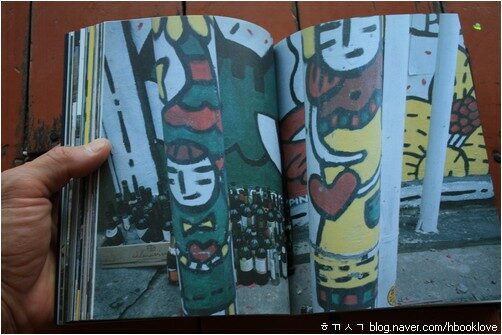

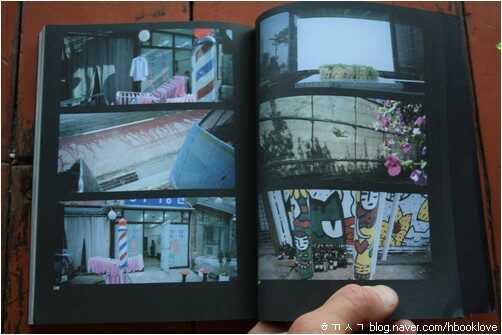

“‘왜 그렇게 정확하게 바꿔야만 할까?’ 나는 물었다. ‘렘브란트나 베르베르가 이 집을 화폭에 담았을지도 모르니까.’ 역사에 대한 존경심은 네덜란드에서 대단히 중요한 문제였다. 시간이 지나면 무엇으로 네덜란드의 역사를 후손들에게 보여줄까? 박물관의 그림으로? 아니면 현실로(143쪽)?” 하는 대목을 오래도록 헤아립니다. 터키사람 아리프 아쉬츠 님이 만난 네덜란드 벗은 네덜란드 시골자락에 17세기 모습 고스란히 깃든 집이 많다고 말합니다. 네덜란드에서는 퍽 예전부터 옛집을 허물거나 부수지 못하도록 했답니다. 언제나 살아숨쉬는 역사이자 문화이니까요. 역사는 박물관이 아닌 마을에 있으니까요. 문화는 교과서나 도서관이 아닌 ‘여느 사람 여느 살림집’에 있으니까요.

한국에서 ‘한국 문화’를 사진으로 담는 이들은 여느 사람 살림집 모습을 사진으로 옳게 담아내지 못합니다. 누구보다 ‘내 집’부터 사진으로 담아 내 집이 곧 한국사회요 한국문화이며 한국예술이라고 즐거이 나누지 못합니다.

“인사동 위쪽으로 북촌이라는 마을이 있다는 얘기를 듣고 찾아갔다. 골목은 잘 단장이 되어 있었지만 아줌마도 개도 시끌벅적한 어린아이들도 없었다. 오래된 집들 같았지만 사실은 옛 스타일로 새로 지은 집들이 대부분이었다. 집들을 보며 밀랍인형을 떠올렸다. 진짜랑 똑같지만 생명력은 없는 … 소나무와 산을 이토록 좋아하는 한국사람들이 진정 산을 허물고 인공적인 물길을 만든단 말인가? 한국사람들이 진정 눈과 코에 성형수술을 해대는 사람들처럼 자연 전체에 메스를 대고 싶어한단 말인가? 도시의 기억상실증으로도 모자라서 자연의 기억상실증을 만들고자 한단 말인가? 네덜란드만큼이나 부유한 한국사람들에게 역사는 네덜란드사람들보다 덜 중요하단 말인가(144∼145쪽)?” 하는 대목을 밑줄 그으며 읽습니다. 여러 차례 되읽습니다. 참말, 한국사람은 멧줄기를 타려고 멀리 자동차를 타고 나갑니다. 참말, 한국사람은 ‘좋은 자연 구경’을 하려고 자가용을 타든 기차를 타든 비행기를 타든 멀리멀리 나다닙니다.

내 보금자리 깃든 곳에 좋은 자연을 불러들이지 않습니다. 내 보금자리를 좋은 자연이 싱그러운 데에 마련하지 않습니다.

나도 마을도 숲도 한몸입니다. 내가 사랑스러울 때에 나도 마을도 숲도 사랑스럽습니다. 내가 정갈할 때에 나도 마을도 숲도 정갈합니다. 내가 어여쁠 때에 나도 마을도 숲도 어여뻐요. 곧, 내가 사랑스레 살아가며 내 사진을 나 스스로 사랑스레 일굽니다. 내가 빛나는 눈길일 때에 내 사진은 늘 빛나는 이야기잔치입니다.

봄날 찔레꽃을 사진으로 담으면서 내 눈과 머리와 마음과 몸이 온통 찔레꽃이 됩니다. 나는 내 필름이나 디지털파일에 찔레꽃 ‘지식이나 정보’를 아로새기지 않습니다. 나 스스로 찔레꽃과 한덩어리가 되어 즐거운 꿈과 사랑을 찬찬히 적바림합니다. 봄날 들딸기를 사진으로 옮기면서 내 입과 귀와 가슴과 꿈이 온통 들딸기가 됩니다. 나는 내 필름이나 디지털파일에 들딸기 ‘지식이나 정보’를 집어넣지 않습니다. 나 스스로 들딸기와 하나가 되어 해맑은 웃음과 눈물을 천천히 빚습니다.

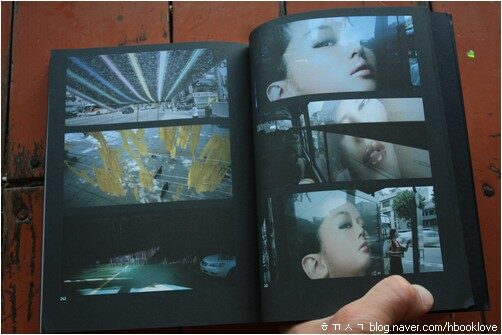

“정치가들은 왜 여전히 탐욕으로 불타 있는 것일까 … 몇 개월 간의 서울 체류 기간 동안 나는 외국인들을 거의 만나지 못했다. 서울에는 관광객이 드물다. 왜 한국에 와야 할까? 김치를 먹고 아파트를 구경하기 위해서(147쪽)?” 하는 대목을 읽다가 빙그레 웃음이 납니다. 그러고 보면, 한국사람 스스로 한국땅 곳곳을 누비는 일이 그리 흔하지 않구나 싶어요. 한국땅 어디를 가도 온통 아파트투성이잖아요. 한국사람 스스로 한국땅 아파트 구경할 일이 없으니, 애써 한국땅 여러 마을을 돌아다니지 않아요.

서울에서 대구나 대전이나 광주에 간들 무엇이 다를까요. 무엇을 볼 만할까요. 부산에서 인천이나 수원이나 일산에 간들 무엇이 다른가요. 무엇을 볼 만한가요.

“한국의 십자가들은 달랐다. 그 십자가들은 큰 건물의 꼭대기를 장식하지 않았다. 대신 깔끔하지 않고 지저분한, 그리고 값싸고 허름한 건물 지붕 위에 있었다(168쪽).” 하는 대목을 읽습니다. 너털웃음이 납니다. 아주 마땅하지만, 믿음은 예배당 십자가에 있을 까닭이 없습니다. 아니, 예배당 십자가에도 있고 내 가슴에도 있겠지요. 하느님은 예배당 뾰족탑에 찔려 피를 흘리기도 할 테고, 내 부질없는 헛생각에 엉덩이 걷어차이며 아파하기도 할 터입니다.

사진이란 무엇일까요. 한국땅에서 사진을 하는 삶이란 무엇일까요.

터키사람 아리프 아쉬츠 님이 한국에서 살며 사진을 찍는 나날은 온통 물음표입니다. 그예 물음표투성이 사진을 찍습니다.

“터키 남부에도 소나무가 많아 어딜 가도 송진 냄새를 맡을 수 있다. 하지만 서울에서는 소나무 냄새를 맡기가 어렵다. 수백만 불이 넘는 건물들의 외관이 떨어진 솔잎으로 구겨지지 않도록 청소부들이 열심히 일하기 때문이다 … 서울에서는 소나무 외에도 단풍나무, 아카시아, 감나무들이 눈에 들어왔다. 하지만 이 잎들도 냄새를 풍길 시간이 없다. 서울시는 도시 미관을 정리하는 데 열심이다(176쪽).” 하는 대목을 읽으며 이 나라 서울이 그지없이 슬프지만, 정작 서울사람 스스로 슬퍼할 일이 있나 알쏭달쏭합니다. 소나무는 있으나 솔내음을 못 맡는 서울에서 살아가는 일이란 얼마나 즐거울까 잘 모르겠습니다. 감나무가 있어도 감내음을 못 나누는 서울에서 살아가는 일이란 얼마나 기쁠까 잘 모르겠습니다.

이제 아리프 아쉬츠 님 이야기는 막바지에 이릅니다. “닫혀 있는 한국의 집에서 살았던 몇 개월 동안 내게는 폐쇄공포증의 징후가 강하게 드러난다는 사실을 알게 됐다(184쪽).” 하는 느낌말처럼, 한국땅 여느 살림집은 울타리가 매우 높습니다. 창문은 참으로 작습니다. 대문은 꽁꽁 잠깁니다. 햇볕이 잘 드는 집이 적습니다. 햇볕이 잘 들 만한 높은 아파트라 하더라도 앞뒤옆으로 아파트가 줄줄이 늘어섭니다. 높은 아파트에서도 높은 아파트를 바라보아야 합니다. 낮은 다세대주택에서는 이웃 다세대주택 벽돌담이나 시멘트담을 쳐다보아야 합니다.

한국사람은 스스로 한국사람이라고 잘 느끼며 한국 이야기를 사진으로 담을까 궁금합니다. 한국사람은 스스로 ‘한국이라는 나라는 사진으로 담을 만큼 재미나거나 놀랍거나 멋스럽거나 아름답지 않다’고 느껴, 자꾸자꾸 나라밖 마실을 다니며 이웃 가난한 나라나 이웃 가멸찬 나라 모습을 사진으로 담으려 하지 않나 싶기도 합니다.

한국사람은 한국에서 어떤 사진을 할 만할까요. 한국사람이 한국땅에서 한국사진을 할 때에도 터키사람 아리프 아쉬츠 님처럼 온통 물음표투성이가 될까요. 느낌표투성이가 될 사진을 한국사람이 한국땅에서 일굴 수 있을까요. 말줄임표나 마침표가 될 만한 한국사진을, 따옴표나 묶음표가 될 만한 한국사진을, 누군가 곱게 즐길까 모르겠습니다. (4345.5.26.흙.ㅎㄲㅅㄱ)

― 이스탄불의 장미도둑 (아리프 아쉬츠 글·사진,이혜승 옮김,이마고 펴냄,2009.3.16./14800원)