사람이 읽는 책

[‘사진책 도서관’ 함께살기] 도서관일기 2012.4.8.

내가 중학교에 들어가서 처음 영어를 배우며 교사들한테서 들은 말 가운데 하나는, 또 내가 고등학교에 들어가서 처음 독일말을 배우며 교사들한테서 들은 말 가운데 하나는, 서양사람은 한국 나이 청소년 즈음 되면 보리술을 홀가분하게 마실 수 있다는 이야기였다. 보리술은 술로 치지 않는다고 했다. 그렇다고 보리술을 어린이한테 마시도록 하지는 않으나, 열서너 살 즈음 되면 스스로 알아서 가리거나 즐긴다고 했다. 더군다나, 독일이나 여러 나라에서는 버스기사가 더운 여름날 보리술 한잔을 들며 버스를 몬다고도 했다.

나는 내가 몸소 서양 여러 나라를 찾아간 적 없기 때문에, 참말 이렇게 하는가를 두 눈으로 지켜보지 못해 모른다. 스스로 지켜본 일이 아니라면 알 수 없는 일 아닌가. 다섯 학기만 다니고 그만두었지만, 내가 대학교에 들어가서 교수라는 이들한테서 들은 말 가운데 하나는, 네덜란드는 마약이 자유라고 했다. 누구라도 법에 얽매이지 않고 마약을 즐길 수 있다 했는데, 네덜란드는 마약 범죄가 그닥 생기지 않는댔다. 이 또한 나로서는 한국땅에서 학문으로 네덜란드를 배우고 살폈으니까 이렇게 들었을 뿐, 나 스스로 네덜란드를 찾아가서 겪지 못했으니 모르는 일이다.

나는 중학교·고등학교·대학교를 이렁저렁 다니면서 들은 여러 가지 이야기가 ‘부럽지’ 않았다. 이런저런 이야기를 들을 때마다 이 나라 한국이 좀 많이 ‘부끄러’웠다. 너무 막히고 너무 갇히며 너무 얽매이니까. 그런데, 이 나라는 사회나 정치나 경제만 얽매이지 않는다. 얽매여 괴롭다고 말하는 대학생도 스스로 학생회를 얽매어 놓는다. 학생운동하고 등진 이들 또한 스스로를 또 다른 굴레에 얽매어 놓는다. 홀가분하게 삶을 사랑하지 못한다. 홀가분하게 서로를 껴안지 못한다.

보리술 한잔 걸치며 버스를 몬대서 더 좋거나 부러울 까닭이 없다. 보리술 한잔 걸치며 버스를 몰 수 있다면, 책을 읽으며 버스를 몰 수 있다는 소리가 된다. 노래를 부르며 버스를 몰 수 있고, 옆이나 뒤에 앉은 할머니하고 이야기꽃 피우며 버스를 몰 수 있다는 뜻이 된다.

우리 시골마을 군내버스 일꾼 가운데에는 버스를 나긋나긋 몰면서 할머니 할아버지하고 이야기꽃 피우는 사람이 더러 있다. 이와 마찬가지인데, 버스를 거칠게 몰면서 할머니 할아버지한테 낮춤말을 찍찍 내뱉는 사람이 쏠쏠히 있다.

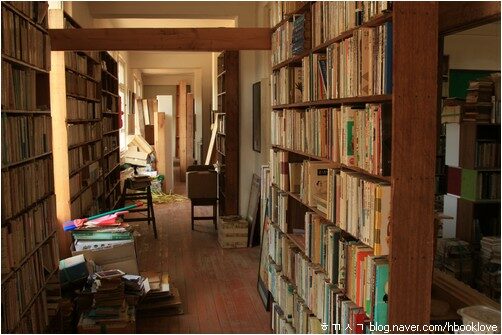

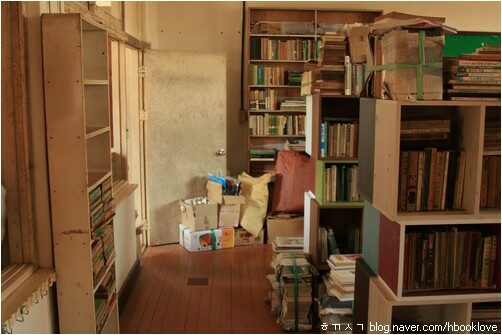

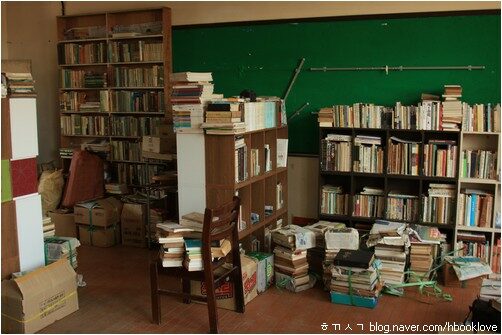

한 해 만에 드디어 책끈에서 풀리며 책꽂이에 꽂히는 책들을 살살 쓰다듬는다. 더 찬찬히 갈무리하며 꽂을 겨를을 내지 못하지만, 하루에 십 분이든 이십 분이든 들여 아주 천천히 도서관 꼴을 갖춘다고 느낀다. 바깥에서 바라보는 사람은 어떠할는지 모르나, 나로서는 날마다 새롭다. 나로서는 우리 집 두 아이 크는 모습이 날마다 새롭고, 우리 도서관 살림새 날마다 말끔해지는 모습이 언제나 기쁘다.

나는 스스로 얼마나 새롭게 거듭나는 사람일까. 나는 내 삶을 얼마나 잘 읽는 사람일까. 나는 내 살붙이들 꿈과 사랑을 얼마나 잘 읽는 사람일까.

책을 읽는다면 사람을 읽고, 책을 좋아한다면 사람을 좋아해야 마땅한 사랑길이라 할 만하지 않을까. 이제 찬찬히 숨통을 트면서, 누군가 손님을 불러 도서관을 보여줄 수 있으리라 생각해 본다. 내가 이곳을 좋아하고 아낄 때에 손님도 이곳을 좋아하며 아낄 테지. 내가 우리 살붙이들을 좋아하며 아낄 때에 서로서로 좋아하며 아끼는 우리 집이 될 테지.