-

-

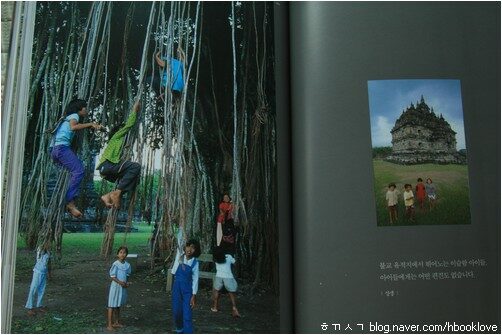

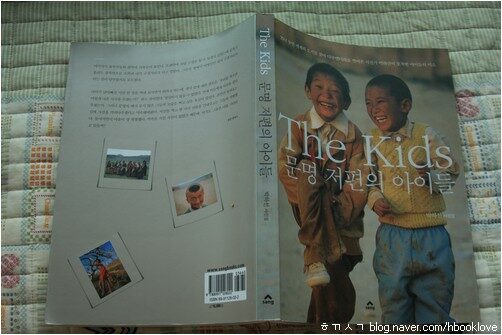

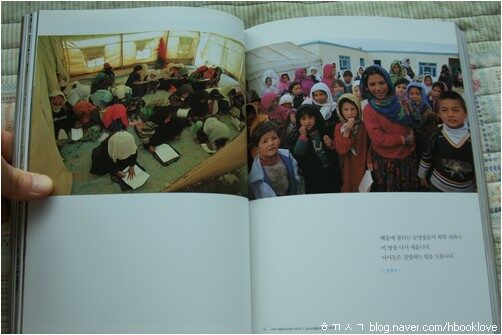

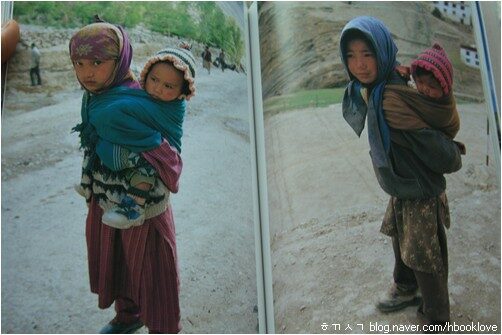

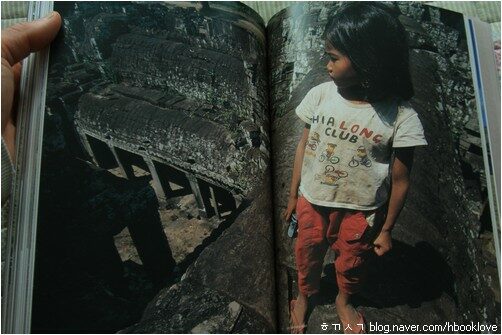

The Kids 문명 저편의 아이들 - 박하선 사진집

박하선 사진 / 상출판사 / 2005년 3월

평점 :

절판

사진은 ‘누가 바라보는 눈길’입니까

[찾아 읽는 사진책 89] 박하선, 《문명 저편의 아이들》(상,2005)

우리 식구 살아가는 전남 고흥에는 ‘고인돌 공원’이 있습니다. 한국땅 곳곳에 고인돌 공원이 있다고 하는데, 전남 고흥에 있다는 고인돌 공원을 말하는 사람은 아주 드문 듯합니다. 우리 식구도 고흥으로 살림을 옮길 때까지 이런 곳이 있는 줄 몰랐습니다. 그런데, 따로 고인돌 공원에만 고인돌이 있지 않아요. 공원 아닌 들판 곳곳에 고인돌이 있어요. 논에 물을 댈 못을 만들며 고인돌을 옮기며 고인돌 공원이 생기기도 할 테지만, 멀디먼 옛날부터 이곳에서 살던 사람들이 곳곳에 고인돌을 하나둘 마련했으리라 느껴요.

순천에 있는 헌책방 〈형설서점〉 나들이를 하며 《우리 고장 고흥》(고흥문화원,1983)이라는 낡고 작은 책 하나를 보았습니다. 고흥에서 나고 자라는 아이들한테 읽히려고 마련한 책이로구나 느끼며 살피는데, 1920년대에 고흥군에 ‘한길이 처음 생겼다’고 적은 대목이 눈에 뜨입니다. ‘한길’이란 ‘신작로’를 가리킵니다. 한길이라 하더라도 흙길일 뿐, 자동차가 다닐 수 있는 길이 아닙니다. 아마, 1920년대까지 고흥에서 자전거가 다닌 일은 없지 않았을까 싶기도 합니다. 고흥과 벌교를 잇는 길이 열린 지 아직 백 해가 되지 않았어요. 더욱이, 고흥군을 빠져나가는 길은 2010년대까지도 오직 하나요, 멧등성이를 구비구비 도는 좁다란 길 하나뿐입니다.

곰곰이 생각해 봅니다. 기찻길이 놓이네, 자동차가 다니네, 전기가 들어오네, 전차가 오가네, 자전거가 달리네, 이러저러할 때에도 고흥 같은 두멧자락에서는 겨우 ‘한길’ 하나 놓였다고 합니다. 오로지 흙에 기대고 바다에 안기며 살아가던 사람들 터전입니다. 흙을 느끼고 바람을 맞으며 햇살을 누렸겠지요. 1920년대나 1930년대에 한국에서 사진을 찍던 사람이 어김없이 있었을 텐데, 이들은 어디를 다니며 사진을 찍었을까요. 어느 곳에서 어떤 사람을 마주하며 사진을 찍었을까요. 한국을 찾아왔을 일본 사진쟁이나 서양 사진쟁이는 한국땅 어디에서 어떤 한국사람을 마주하며 ‘한국 겨레 사진’을 빚었을까요.

봄비가 촉촉히 들판을 적시는 낮나절, 두 아이와 옆지기하고 들길을 거닐다가 고인돌을 만납니다. 얼마 앞서는 돌기둥 하나 만나기도 했습니다. 들판 한복판에 덩그러니 선 돌기둥은 즈믄 해 넘게 살았다는데, 누가 왜 무슨 뜻으로 들 한복판에 덩그러니 돌기둥을 세웠을까 궁금합니다. 이 돌기둥은 어떤 넋을 담으며 오늘날까지 이어졌을까 궁금합니다. 들판 한복판에 가만히 놓인 고인돌은 어떤 얼일까 헤아립니다. 비를 맞고 이끼가 끼는 커다란 고인돌이 여럿 있습니다. 고인돌 밑에 누운 사람은 누구요, 이녁을 눕히고 고인돌을 놓은 사람은 누구일까요. 고인돌 하나는 지난날 사람들한테 어떤 뜻이었고, 오늘날 사람들한테 어떤 빛일까요.

깊은 새벽녘 소쩍새 소리를 들으며 박하선 님 사진책 《문명 저편의 아이들》(상,2005)을 생각합니다. 소쩍새는 소쩍새가 보금자리 마련할 만한 숲속에서 웁니다. 소쩍새는 사랑하는 짝꿍 소쩍새하고 얼크러지며 새끼를 낳을 만한 둥지를 지을 만큼 넉넉한 멧자락에서 웁니다. 즈믄 해 앞서도 소쩍새는 울었겠지요. 고인돌이 놓이던 무렵에도 소쩍새는 울었겠지요. 사람들이 낫과 쟁기를 쓰는 오늘날뿐 아니라, 아니, 사람들이 경운기와 트랙터를 쓰는 오늘날뿐 아니라, 돌칼을 쓰고 돌낫을 썼을 지난날에도 울었겠지요.

문득 궁금합니다. 자연사박물관이나 고대사박물관을 짓는 오늘날 사람들은 지난날 사람들 삶을 어떻게 바라보는가 궁금합니다. 고이 이어오는 우리 한아비로 여기는지, 이 땅에서 목숨 고이 건사하며 꿈과 사랑을 키우던 옛아비로 여기는지 궁금합니다.

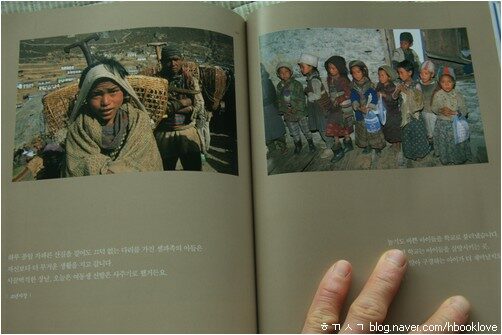

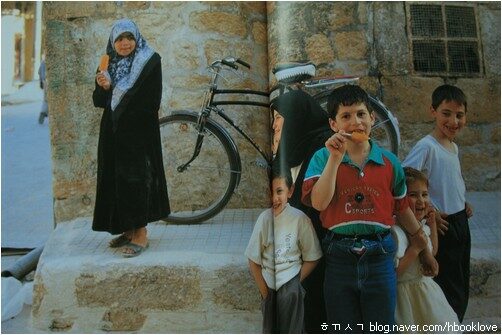

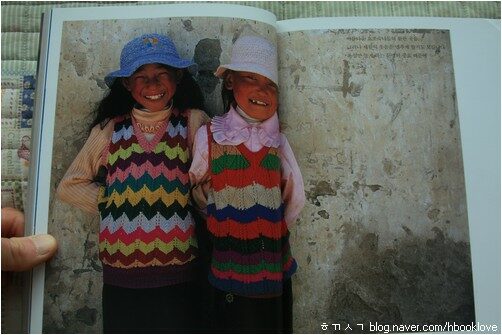

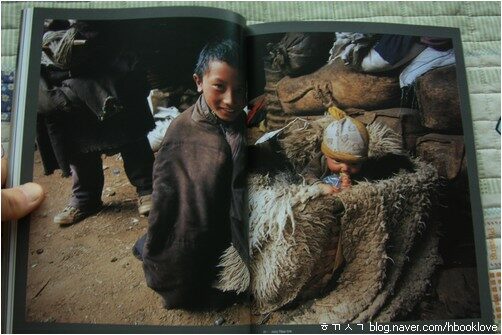

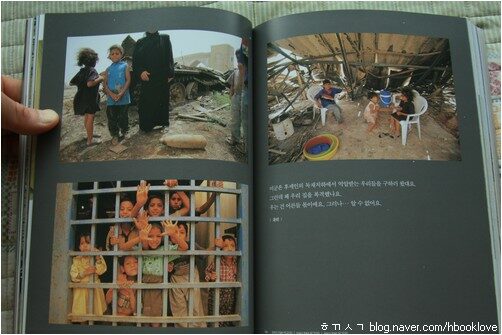

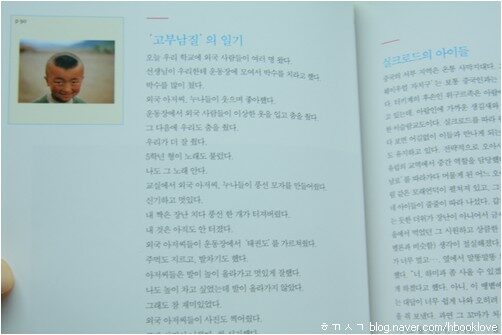

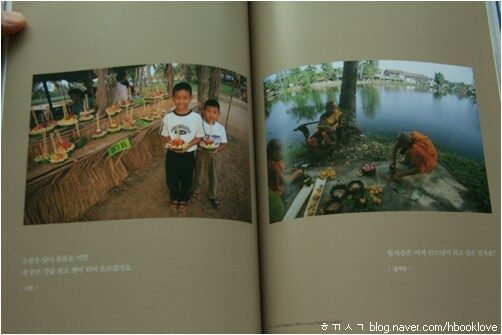

박하선 님은 《문명 저편의 아이들》이라는 사진책에서, “오랜만에 사람 구경을 할 수 있겠다 싶었는데 갑자기 몰려든 유목민으로 오히려 내가 구경거리가 되고 말았다. 그들의 땅에서 이방인인 내가 구경거리가 되는 것이 당연할지도 모르겠다. 미소를 띠고 얌전히 그들의 관람이 끝나기를 기다렸다가 카메라를 들었더니 손사래를 치며 강하게 거부한다. 손짓발짓을 섞어 어렵게 대화를 하던 중 한 아이가 낡아빠진 사진 한 장을 꺼내 보이면서 뭐라고 하는데, 생각 끝에 내린 결론은 ‘우리를 찍으면 이렇게 나온 사진을 주겠는가?’ 하는 것이었다. 망설이지 않을 수 없었다. 언제 이들에게 사진을 갖다주겠는가. 그러나 문명의 때가 묻지 않은 그들의 모습을 찍고 싶은 욕심이 앞섰다(31쪽).” 하고 이야기합니다. 박하선 님은 ‘우리와 다른 문명’, ‘우리와 다른 겨레’, ‘우리와 다른 터전’에서 살아가는 사람들을 만나며 사진을 찍습니다. 온통 서양사람 눈길로 바라보는 ‘문명과 겨레와 터전’이 아닌, 한국사람 눈길로 바라보는 ‘문명과 겨레와 터전’을 이야기하고자 사진을 찍습니다.

그런데, “문명의 때가 묻지 않은 모습”이란 어떤 모습일까요. “문명의 때가 묻은 모습”이란 어떤 모습이 될까요. 한국땅 서울이나 부산 같은 곳 사람들 모습은 문명 때가 묻은 모습일까요. 한국땅 제주나 원주나 익산 같은 곳 사람들은 문명 때가 얼마나 묻은 모습일까요. 한국땅에서 흙을 일구거나 바닷물을 만지는 사람들 모습은 문명 때가 얼마쯤 묻은 모습이라 할 만할까요.

서양 사진쟁이나 일본 사진쟁이가 티벳이나 몽골이나 이란이나 칠레나 베트남이나 버마나 인도나 네팔로 찾아가는 까닭은 무엇일까요. 이들 사진쟁이는 제 나라와 겨레를 떠나 다른 나라나 겨레를 찾아가서 무슨 모습을 보고 싶을까요. 어떤 삶을 바라고 어떤 사랑을 꿈꾸는가요.

박하선 님은 이야기를 잇습니다. “허전한 마음에 쉽게 자리를 뜨지 못하고 바라만 보고 있는데 이방인을 따라온 마을 아이들도 내 눈길을 따른다. 사실 아이들에게야 빵도 안 되고 휴식도 안 되는, 게다가 부모의 종교와도 다른 대불이 무슨 소용이랴. 내가 나눠 준 사탕 몇 알에 더 기뻐한다 한들 그들에겐 아무 잘못도 없다(60쪽.)” 하고.

어른들은 아이들이 사탕을 좋아하는 줄 여깁니다. 아니, 아이들은 어른들이 내미는 사탕을 허둥지둥 받아 먹곤 합니다. 그러나, 사탕을 모르며 살아가는 아이들한테 사탕은 너무 끔찍한 먹을거리입니다. 사탕을 먹으면 밥을 잊습니다. 사탕을 내미는 사람을 그리워합니다. 사탕 한두 알이 끝이 아니에요. 사탕 한두 알은 빗물처럼 천천히 “문명 때가 묻지 않던 곳”에 “문명 때가 젖어들도록” 합니다. 사탕알을 손에 쥔 아이들 웃음이나 낯빛은 어떤 웃음이나 낯빛이라 할까요. 낯선 사람이 스치듯 지나가며 내민 사탕알은 아이들 삶에 어떤 이야기와 사랑과 꿈으로 자리할 만할까요.

“일곱 아이들의 일곱 가지 표정! 시선을 잡을 수는 있어도 억지로 표정을 만들 수는 없습니다(89쪽).” 하는 말마따나, 아이들이든 어른들이든 사람들 낯빛은 억지로 만들 수 없습니다. 그러나 사람들 낯빛은 자꾸 억지스레 만들어집니다. “언제 이들에게 사진을 갖다주겠는가” 하는 생각은 ‘언제 이들한테 다시 찾아오겠는가’ 하는 생각입니다. 함께 살아가는 이웃이 아닌, 한 번 스치고 끝나는 길손입니다.

돌이키면 온누리 숱한 겨레를 담는다 하는 사진은 으레 ‘한 번 스치고 끝나는 길손이 바라보는 눈길’로 담는 사진이 아닌가 싶곤 합니다. ‘함께 살아가며 웃고 우는 이웃이 바라보는 눈길’로 담는 사진은 거의 없거나 아예 없다시피 하지 않느냐 싶습니다.

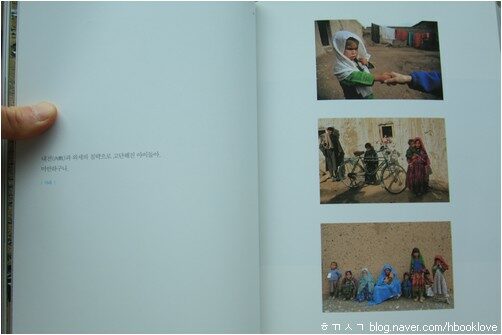

나는 아직 네팔사람이 담은 네팔 사진을 못 보았습니다. 인도사람이 담은 인도 사진이라든지, 베트남사람이 담은 베트남 사진을 보기란 참 어렵습니다. 아프가니스탄 난민 스스로 담는 아프가니스탄 난민 삶자락 사진을 본 적이 없습니다. 높다란 칠레 멧자락 마을 사람들 스스로 담은 이녁 사진을 본 일이 없어요.

나는 아직 한국땅 흙일꾼 스스로 담은 한국땅 시골마을 사진을 본 일이 없습니다. 한국땅 철도노동자 스스로 담은 철도노동자 사진이든, 한국땅 비정규직 노동자 스스로 담은 비정규직 노동자 사진이든, 수요집회 할머니 스스로 담은 수요집회 할머니 사진이든, 이런저런 삶자리에서 스스로 삶을 일구는 사람들 슬픔과 웃음과 기쁨과 아픔과 고단함과 후련함을 이녁 스스로 알알이 담은 사진을 아직 못 봤어요.

사진은 ‘누가 바라보는 눈길’입니까. 문명 저편에 있는 아이들이라는 이름은 누가 누구한테 붙일 수 있습니까. 한국사람이 한겨레 눈길로 문명 저편을 바라보며 사진을 담는다지만, 정작 ‘문명 저편에 있다는 아이들’ 모습을 ‘문명 저편 삶자락 그대로’ 보여주거나 나누는 사진이라 할 수 있을까요.

사진은 그예 사진이라고 느낍니다. 내 나름대로 바라보는 눈길이든, 서양사람이나 일본사람 나름대로 바라보는 눈길이든 그닥 대수롭지 않다고 느낍니다. 누가 어떻게 바라보는 눈길이든, 사진 한 장이 태어나자면 사랑으로 바라보고 사랑으로 살아가는 눈길이어야지 싶습니다. 서로 믿고 아끼며 사랑할 때에 비로소 사진 한 장 태어난다고 느낍니다. 서로 믿고 아끼며 사랑하는 넋으로 바야흐로 글 한 줄 쓸 수 있다고 느낍니다. 내가 찍었대서 더 그럴싸하거나 더 멋지거나 더 좋은 사진이 태어나지 않습니다. ‘내가 찍느냐’ 아니냐가 아닌, ‘사랑으로 어깨동무하며’ 사진기를 쥐었느냐 아니냐, 곧 내가 사랑하는 어여쁜 이웃이자 동무이자 살붙이로 느끼며 마주했느냐 아니냐를 헤아릴 때에 사진빛 한 줄기 햇살처럼 드리운다고 느껴요. (4345.4.11.물.ㅎㄲㅅㄱ)

― 문명 저편의 아이들 (박하선 사진·글,상 펴냄,2005.3.5./16000원)