서재 도서관

[‘사진책 도서관’ 함께살기] 도서관일기 2012.3.31.

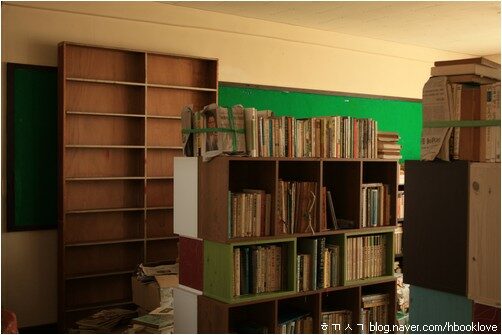

도서관 책꽂이를 3.5톤 짐차에 가득 실어 가져왔다. 순천에 있는 헌책방 사장님이, 순천 쪽 어느 도매상이 문을 닫을 때에 책꽂이를 통째로 빼냈다고 한다. 문닫은 도매상에서 책꽂이랑 7톤어치 책을 빼내는 데에 일꾼을 이백만 원어치 썼다는데, 책꽂이를 나누어 받아 짐차에 싣고 도서관에 부리고 보니, 일꾼들 일삯으로 그만 한 돈을 쓸밖에 없겠다고 느낀다.

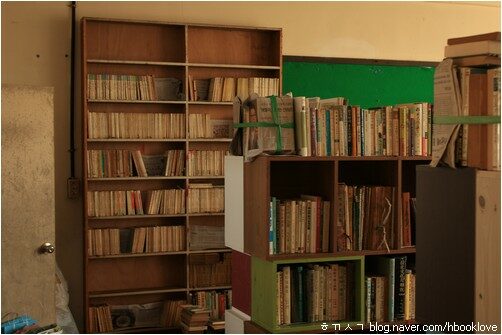

책꽂이는 참 크다. 생각해 보건대, 이제 문닫고 만 도매상이 처음 문을 열면서, 가게 안쪽에 나무를 쌓아 벽과 가게 너비에 맞게 짠 책꽂이였을 테지. 한 번 짜서 벽과 가게 안쪽에 촘촘히 붙이고 나면, 두 번 다시 이곳에서 빠져나갈 일이 없도록 했을 테지.

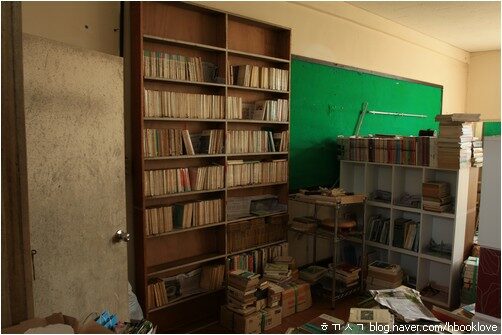

벽과 바닥에 단단하게 붙은 채 서른 해 남짓 수십 수백만 권을 얹었을 책꽂이는 거의 다친 데 없이 떨어졌다. 높이와 너비가 꽤 되어 둘이 마주 들어도 팔다리가 덜덜 떨리는 커다란 녀석 또한 휘어지지 않고 잘 떨어져 우리 도서관까지 왔다. 그러나 가장 커다란 녀석은 문짝을 다 떼내고 창문을 다 떼어도 들이지 못할 만큼 크다. 하는 수 없이 벽이 기대 놓는다. 못을 빼고 나무칸을 뜯은 다음 다시 못질을 하고 싶지 않으나, 이렇게 떼지 않고서야 안으로 들일 수 없으리라.

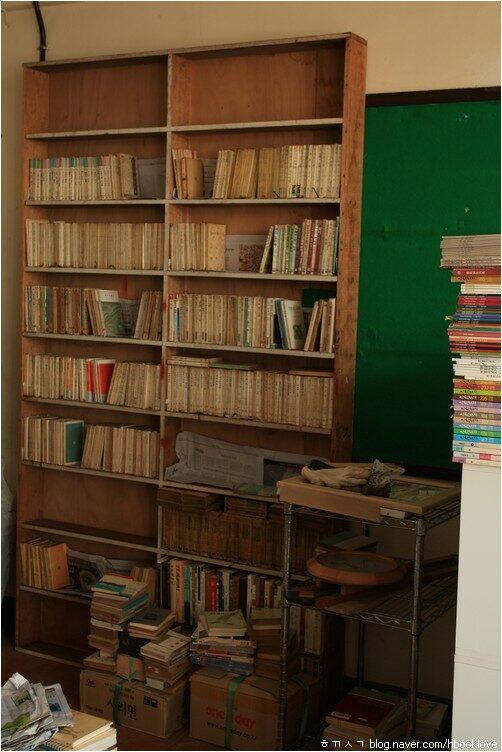

커다란 책꽂이 하나를 교실 벽에 대 본다. 벽을 높직하게 잘 채운다. 못을 박는다. 나 또한 이 책꽂이가 다시 떨어지지 않기를 꿈꾸며 벽이랑 바닥에 못질을 한다. 골마루 바닥인 교실이기에 못이 잘 박힌다.

도매상에서 쓰던 책꽂이는 책을 더 많이 꽂도록 빈틈 거의 없을 만큼 알뜰히 짰다. 칸이 휘어지지 않을 만큼 사이를 댄다. 서른 해 남짓 책을 받쳤다지만 휜 자국이 거의 안 보인다. 그래도, 나는 이 책꽂이를 뒤집어서 박는다.

어느 책을 꽂을까 생각하다가, 내가 퍽 아끼는 손바닥책을 꽂기로 한다. 정음문고이든 박영문고이든 을유문고이든 중앙문고이든 전파과학문고이든 신구문고이든 삼성문고이든, 헌책방을 돌며 호를 빠짐없이 맞출 수 있는 노릇이지만, 나는 그때그때 내가 즐겁게 읽을 만큼 하나씩 사서 모았다. 내가 읽을 수 없는 책이라 한다면, 굳이 사서 어떤 쓸모가 있을까 생각한다. 내가 못 읽은 책을 내 아이가 읽을까. 내가 못 읽은 책을 다른 사람더러 읽으라 내밀 수 있을까.

내 도서관은 내 서재라고 느낀다. 내 서재는 내 도서관이라고 느낀다. 새로 옮긴 이곳에서 아직 ‘새 봉투’와 ‘새 이름쪽’을 마련하지 않았는데, ‘사진책 도서관’이라는 이름을 그대로 쓸는지, 아니면 ‘사진책 서재도서관’이라고 새롭게 이름을 붙여 볼는지 찬찬히 헤아려 본다. ‘사진책 서재’라고만 해 볼까. ‘도서관’이라는 말은 아예 덜고, 다른 이름을 붙일까.