-

-

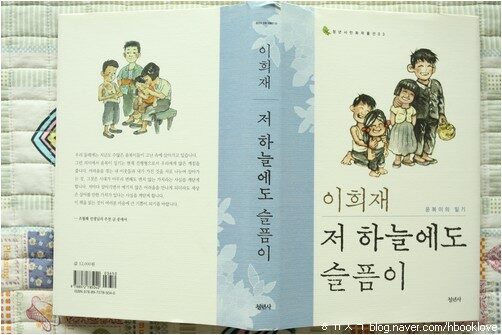

저 하늘에도 슬픔이 - 청년사 만화 작품선 03

이희재 지음 / 청년사 / 2004년 4월

평점 :

품절

하루하루 먹는 걱정으로 보내다

[만화책 즐겨읽기 115] 이희재, 《저 하늘에도 슬픔이》

내 어릴 적 ‘이윤복 일기’를 학교에서 학급문고로 읽은 적 있는지 잘 모릅니다. 내가 국민학교를 다닐 무렵에는 ‘이윤복 일기’를 말하는 교사는 없지 않았나 싶습니다. 내 국민학교 무렵 교사로 일한 분들은 당신이 어릴 적에 ‘이윤복 일기’를 책으로 읽거나 영화로 보거나 했을 텐데, 나는 국민학교 여섯 해를 통틀어 학교에서 이 이야기를 들은 적이 없다고 떠오릅니다.

나이가 제법 들고 난 뒤, 어린이책 만드는 출판사에서 일하며 헌책방을 꾸준히 다니다가 ‘이윤복 일기’ 첫판을 한 번 만났습니다. 얼마 지나지 않아 첫판이 사라진 다음 새로 나온 판을 만납니다. ‘이윤복 일기’ 첫판은 국민학생 때 못 봤구나 하고 생각했지만, 나중에 나온 판은 언뜻선뜻 본 듯하기도 하다고 생각합니다. 그러던 어느 날, 만화쟁이 이희재 님이 그린 《저 하늘에도 슬픔이》(대교출판)를 만화책으로 보면서, 어, 이 만화를 어릴 적에 어디에선가 보지 않았나 하고 떠올렸습니다.

- “니 껌 파는 아이가? 그 껌 한 통 얼마고?” “요고 전부 다섯 개 들었는데 십 원입니더.” “한 통 팔면 얼마 남노?” “사 원 남아예. 사실랍니껴?” “니 아부지 계시나?” “예.” “엄마는?” “없어예.” “엄마 와 없노?” “묻지 마이소.” “고생 억수로 했겠고마. 니 우리 집에 가자. 배고팠나?” (20∼21쪽)

- “윤복이는 (체육을) 왜 신발을 벗고 하지?” “신발이 닳을까 봐 그런대요.” (171쪽)

2004년에 청년사에서 다시 펴낸 《저 하늘에도 슬픔이》를 처음 보던 2004년에는 좀 울컥하며 반갑다고 느꼈습니다. 그런데 몇 해 지나지 않아 이 만화책은 ‘품절’이 됩니다. 그럭저럭 사랑받기는 했으나, 이 사랑은 오래 가지 못합니다. 출판사에서는 아무래도 팔림새를 따질밖에 없을 테니, 몇 차례 더 찍은 일로 흐뭇하게 여기며 판을 접을 노릇이구나 싶어요. 어쨌든, 청년사에서는 《저 하늘에도 슬픔이》뿐 아니라 《나의 라임 오렌지나무》 만화책도 되살렸거든요. 한국 만화 발자국에 길이길이 남을 만하다고 손꼽을 두 작품한테 새 옷을 입힌 일은 앞으로 두고두고 아름다운 손길로 남으리라 생각해요.

- ‘저 사람들은 어떻게 돈을 벌었길래 저렇게 잘 입고 다닐까?’ (26쪽)

- “가시나, 학교 안 가면 안 된다.” “돈 많이 벌어 내년에 다시 학교 댕기면 안 되나.” “그게 어디 쉬운 줄 아나.” “학교 안 갈란다.” “미쳤나, 가시나!” “정말이다. 나 돈 많이 벌 기다.” (35쪽)

마흔 고개에 일찍 숨을 거두어 흙으로 돌아갔다는 이윤복 님한테 어린 나날은 하루하루 먹는 걱정뿐입니다. 어떻게 해야 동생들 끼니를 이을 수 있을까 하는 걱정으로 껌팔이를 합니다. 밥동냥을 다니고 허드렛장사를 하지만, 좀처럼 밥구멍은 뚫리지 않아요. 어머니는 일찌감치 집을 나갔고, 아버지는 몸이 아파 골골대며, 어린 윤복이와 길바닥에서 허드렛장사를 하던 동생 순나도 집을 나갔습니다.

밥그릇 하나 변변하게 없는 살림에 ‘어떻게 일기를 쓰느냐’ 여길는지 모릅니다. 그러나, 어린 윤복이는 학교에서 숙제로 내던 일기쓰기에 제 온 넋을 기울였어요. 집안에서도 집밖에서도 어린 윤복이한테 쌓이는 고단한 눈물과 힘겨운 웃음을 털어낼 말벗이 없거든요. 오직 일기장 하나가 윤복이한테 애틋한 동무입니다.

- “오빠야, 오늘도 나가지 마라. 또 잡으러 온다 카드라.” “누가 그라드노?” “그기 직원들이 이야기하는 소리 다 들었다.” ‘왜 그 사람들은 우릴 못 잡아 먹어 안달일까?’ (30쪽)

- “그런 소리 듣고 싶지 않다.” “경애야, 고맙다는데 왜 골을 내노?” “누가 선생님께 보이라 카드노?” “누가 갖다 논 것인 줄 알고 싶어서 그랬다.” “아이들이 선생님한테 잘 보이려고 그런다고 막 놀리잖아.” “나는 참말로 모르고 그랬다.” (164∼165쪽)

어린 윤복이는 일기쓰기를 하면서 하루하루 살아냅니다. 일기에 제 슬픔과 아픔과 괴로움을 송두리째 담으면서 꼬르륵거리는 배고픔을 견딥니다. 연필을 꾹꾹 눌러 한 글자씩 적바림할 때마다 허름한 집살림을 잊습니다. 한 줄 두 줄 이을 때마다 그리운 어머니를 떠올립니다. 한 장 두 장 채울 때마다 가녀린 동생들을 따사로이 얼싸안습니다.

차디찬 사람들 많고, 모진 이웃들 많습니다. 그러나 어린 윤복이네는 아주 굶어죽지 않고 가까스로 삶을 잇습니다. 죽지 못해 산다 할는지 모르나, 살려고, 참말 살려고 용을 쓰며 몸부림을 치기에 살아갈 수 있어요. 구시렁거리더라도 껌을 사 주는 사람이 있습니다. 얕보거나 깔보면서도 껌을 사 주는 사람이 있어요. 못난 동무가 있으나 착하며 고운 동무가 있습니다.

어린 윤복이는 어쩜 이렇게 슬프며 고달픈 나날인가 하고 눈물짓지만, 착하며 고운 동무와 이웃들 사랑을 꾸준히 느낍니다. 이 고마운 사랑을 받아먹으며 기운을 되찾아요.

- “아부지예, 와 밥을 안 드셔예?” “너희들이나 많이 묵어라. 배부르다.” “뭣 좀 잡수셨어예?” “내 아까 떡 좀 묵었다.” “떡은 어디서 났는데예?” (81쪽)

- “잘 왔다, 윤복아, 야구하자!” “안 된다. 나는 시내로 장사 나가야 한다.” “야, 같이 놀자. 장사 나중에 하면 되지, 뭐 그러나?” “어어, 칠구야, 이거 놔라.” (131쪽)

하루하루 먹는 걱정입니다. 무얼 먹어야 할까 걱정입니다. 입는 옷은 둘째입니다. 씻는 일은 셋째입니다. 추위와 더위는 넷째입니다. 책이라든지 텔레비전이라든지 영화라든지 아예 젖힙니다.

교육은 무엇일까요. 예술은 무엇인가요. 사회와 정치와 과학은 무엇일까요.

어린 윤복이한테나, 아픈 아버지한테나, 슬픈 어머니한테나, 외로운 동생들한테나, 참말 교육이고 예술이고 사회이고 무엇인가요.

하루하루 무엇을 먹으며 내 목숨을 이어야 할까요. 날마다 어떤 일을 해서 어떤 돈을 번 다음 어떤 밥을 마련해서 내 목숨을 이을 때에 아름다울까요.

어린 윤복이네는 무엇이라도 배를 채울 수 있으면 고맙습니다. 오늘 우리들은 ‘어떤 무엇’을 어떻게 바라보고 얻어 내 배를 채우는 하루를 보내는지 곰곰이 돌아볼 노릇입니다. 배를 곯는 사람이 있는데 왜 전쟁무기를 만들까요. 겨울에 추위에 떠는 사람이 있는데 왜 4대강 삽질을 하나요. 푸르며 싱그러운 바람과 햇살이 줄어드는데 숲과 들판을 돌보는 데에는 눈길조차 두지 않는 사람은 누구인가요.

하루하루 먹는 걱정을 해야지 싶습니다. 어떤 밥을 먹어야 할까 걱정해야지 싶습니다. 어떤 볍씨를 심고 어떤 씨앗을 가꾸어야 하는가를 날마다 걱정해야지 싶습니다. 참말 먹는 걱정을 하지 않고서야 목숨이 목숨다울 수 없다고 느낍니다. (4345.2.7.불.ㅎㄲㅅㄱ)

― 저 하늘에도 슬픔이 (이희재 그림,이윤복 글,청년사 펴냄,2004.4.8./12000원)

이윤복 일기를 새로 엮은 책은 '산하' 출판사에서 다시 나왔습니다.