-

-

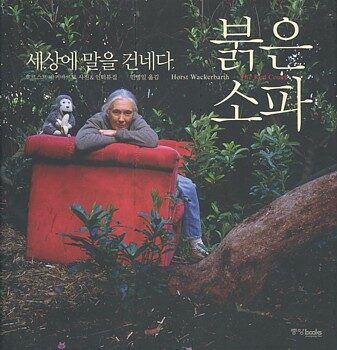

붉은 소파 - 세상에 말을 건네다

호르스트 바커바르트 지음, 민병일 옮김 / 중앙books(중앙북스) / 2010년 6월

평점 :

절판

사진으로 만나는 사람들한테서

[찾아 읽는 사진책 53] 호르스트 바커바르트, 《붉은 소파》(중앙books,2010)

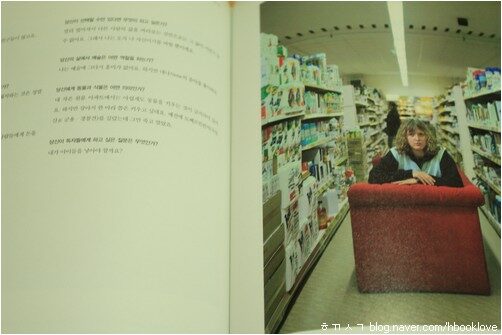

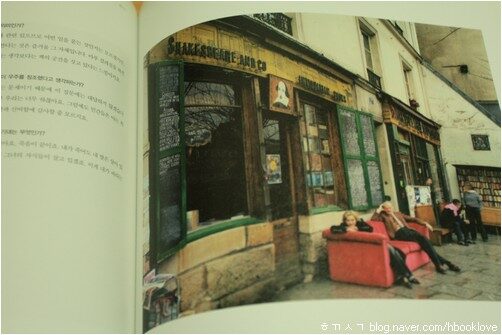

호르스트 바커바르트 님은 ‘붉은 소파’를 들고 다니면서 사람을 만나고, 이렇게 만난 사람들 이야기를 사진과 영상으로 담는다고 들었습니다. 그러나, 막상 호르스트 바커바르트 님 사진이 어떠하고, 당신이 사진과 영상으로 담은 이야기를 어떻게 들려주는지 알 길이 없었어요. 왜냐하면, 이런 얘기 저런 소식을 듣는다 하더라도 막상 한국말로 옮겨진 사진책이 없다면 어떠한 작품으로 어떠한 사진이야기를 엮는지 알 수 없으니까요. 지난 2010년 6월에 호르스트 바커바르트 님 사진책 《붉은 소파》(중앙books)가 한국말로 나와 무척 반갑게 장만했습니다.

생각해 보면, 호르스트 바커바르트 님뿐 아니라, 온누리 곳곳에는 남다르며 빛다른 결로 사진이야기 엮는 사람이 매우 많습니다. 한국땅에서만 살아간다면 이런저런 수많은 온누리 사진흐름을 알거나 읽기란 매우 어렵습니다. 아주 좁게 바라보고 아주 작은 대목만 헤아릴 테지요. 적어도 이웃 일본으로는 찾아가서 사진책을 살피거나 사진잔치를 돌아볼 수 있어야 사진흐름을 읽을 만하달 수 있습니다. 미국이나 유럽으로 찾아가서 사진학교를 다니거나 사진잔치를 돌아보아야 비로소 온누리 사진흐름을 읽었다 할 만하달 수 있어요.

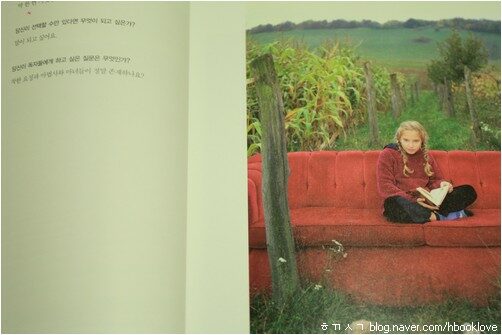

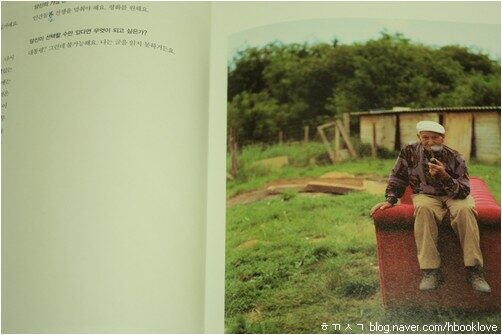

《붉은 소파》를 찬찬히 읽습니다. 먼저 사진을 읽고, 다음으로 사진에 나오는 사람들이 들려주는 이야기를 읽습니다. 호르스트 바커바르트 님은 당신이 사진과 영상으로 담은 사람들한테 몇 가지를 똑같이 묻는데, 사람들이 이 물음에 모두 대꾸했는지, 몇 가지만 대꾸했는지 알 길이 없습니다. 다만, 사진 왼편에 적힌 이야기를 보면, 모든 물음에 찬찬히 대꾸한 사람이 있지만, 몇 가지만 대꾸한 사람이 있기도 합니다. 한 가지 놀랍다면, 다시 태어난다 했을 때에 마하트마 간디라는 사람으로 다시 태어나고 싶다고 말한 사람이 셋이나 돼요.

폭신폭신한 걸상에 앉도록 하고서 이야기를 나누기에 사진으로 찍힌 사람들이 한결 느긋하면서 스스럼없이 말문을 열 수 있는가 하고 곰곰이 헤아려 봅니다. 폭신폭신한 걸상이 아닌 딱딱한 걸상이라면, 이를테면 나무걸상이나 돌걸상이나 쇠걸상이라면 어떠했을까 하고 곰곰이 생각해 봅니다. 걸상이 다르대서 다른 이야기가 나오겠느냐 싶으면서, 걸상이 다르면 다른 이야기가 나오기도 하겠구나 싶습니다. 사람들을 사진관(스튜디오)으로 불러서 사진으로 찍을 때랑, 사람들은 내 집으로 불러서 사진으로 찍을 때랑, 사람들이 살아가는 터로 찾아가서 사진을 찍을 때랑, 어느 자리나 똑같지는 않아요.

사진을 찍는 사람은 스스로 찍고 싶은 모습을 찍습니다. 사진을 찍는 사람은 스스로 듣고 싶은 이야기를 듣습니다. 사람들이 조금 더 느긋하며 홀가분하게 이야기를 들려주기를 바라는 사진쟁이라면 이와 같은 자리를 마련하겠지요. 사람들한테서 ‘무언가 다른’ 모습을 끄집어내어 ‘무언가 다른’ 빛을 사진으로 담고 싶다면, 이와 같이 사진을 찍을 만한 자리를 만들겠지요. 느긋하거나 홀가분한 자리를 마련한대서 더 대단하지 않습니다. 딱딱하거나 남다르거나 빛다르거나 무언가 새롭다 싶은 자리를 만든대서 더 놀랍지 않습니다. 어떠한 자리를 마련하든 이야기를 듣고 이야기를 적바림할 때에 사진이 됩니다.

호르스트 바커바르트 님은 굳이 ‘붉은 소파’가 없더라도 사진을 찍을 수 있습니다. 애써 ‘붉은 소파’를 들고 다니지 않더라도 이야기를 들을 수 있습니다. 그러나 부러 ‘붉은 소파’를 들고, 추운 땅과 더운 땅 어디이든 찾아갑니다. 시골이든 도시이든 멧골이든 ‘붉은 소파’와 함께합니다. 참 재미납니다. 그래요, 재미나게 살아갑니다. 사진으로 찍힐 사람들은 저 재미난 사진쟁이 앞에서 말문을 틉니다. 굳이, 애써, 부러 찾아온 사진쟁이를 마주하면서 참 재미나다고 느끼는구나 싶습니다. 이녁을 찾아온 사진쟁이가 참 뭔가 이야기를 듣고 싶어 하는구나 하고 느끼는구나 싶어요.

《붉은 소파》에 나오는 사람들은, 이른바 더 많은 사람들 입에 오르내릴 만한 ‘이름나다’는 사람이 있고, 그닥 많은 사람들 입에 오르내릴 일이 없을 ‘이름 안 났다’는 사람이 있습니다. 여느 사람이 있을 테고, 수수한 사람이 있을 테지요. 잘난 사람이 있을 테며, 알려진 사람이 있겠지요. 그러나, 나로서는 잘 알 수 없어요. 이 사람 가운데 누가 ‘여느’ 사람이고 누가 ‘대단한’ 사람이며 누가 ‘수수한’ 사람이고 누가 ‘놀라운’ 사람인지 알 수 없어요. 그저 다 다른 자리에서 다 다르게 살아가는 사람이에요. 나와 ‘똑같은’ 목숨을 누리는 사람이요, 나와 ‘똑같이’ 사랑스러운 나날을 누리는 사람이에요.

사진으로 만나는 사람들이기에 더 적바림할 만한 값이 있지 않습니다. 사진으로 담기지 않은 사람들이기에 더 적바림할 만한 값이 없지 않습니다.

내가 내 아이를 만나 이야기를 듣고서 사진으로 담아도 인류학이 됩니다. 내가 이제껏 나한테 낯선 길손 한 사람을 붙잡고 이야기를 들은 다음 사진으로 담아도 인류학이 됩니다. 내가 잘 안다고 여기는 사람을 사진으로 담든, 내가 영 모른다고 여기는 사람을 사진으로 담든, 언제나 사람 이야기예요.

내가 누군가를 안다면, 나는 이 누군가를 얼마나 잘 밝히는 앎으로 이이를 사진으로 보여줄 수 있을까요. 내가 누군가를 모른다면, 나는 이 누군가를 얼마나 못 보여주거나 얼마나 못 담는 사진을 찍을까요.

사람들이 사람들을 사진으로 찍습니다. 사람들이 사람들 이야기를 귀기울여 듣습니다. 사람들이 사람들 이야기를 눈여겨봅니다. 사람들이 사람들을 만납니다.

사마귀가 알을 낳습니다. 연어가 알을 낳습니다. 거미가 알을 낳습니다. 사람이 아기를 낳습니다. 짐승이 새끼를 낳습니다. 모두들 제자리를 찾아 목숨을 잇습니다. 밤을 적시는 비가 내리고, 새벽을 밝히며 동이 틉니다.

‘붉은 소파’는 바람을 맞으며 달립니다. ‘붉은 소파’는 바닷물에 젖고 빗물에 젖으며 냇물에 젖습니다. 어린이 궁둥이를 품에 안던 ‘붉은 소파’는 할머니 궁둥이를 품에 안습니다. 독일에서 노르웨이를 거쳐 아이슬란드를 지나 프랑스를 밟고 영국을 스칩니다. 어쩌면, 일본이나 한국이나 중국이나 페루나 칠레나 볼리비아도 거칠는지 몰라요. 스리랑카나 티벳이나 몽골이나 부탄이나 네팔을 지날는지 몰라요. 일본에서는 정치꾼을 앉힐 수 있을까요. 한국에서는 비정규직 일꾼을 앉힐 수 있을까요. 중국에서는 공장 일꾼을 앉힐 수 있을까요. 페루에서는 누구를 앉히고 스리랑카나 베트남에서는 누구를 앉힐까요.

사람들 누구나 스스로 사랑할 만한 보금자리를 찾습니다. 사람들 누구나 스스로 사랑할 만한 짝꿍을 사귑니다. 사람들 누구나 스스로 사랑할 만한 삶을 누립니다. 사진이 사람을 담는다 한다면, 사진으로 담기는 사람들 이야기란 오직 하나, 사랑이 되겠지요. 사랑은 가까운 곳에도 있고 먼 곳에도 있습니다. 사랑은 이곳에도 있고 저곳에도 있어요. 사랑은 나한테도 있고 당신한테도 있습니다. (4345.1.19.나무.ㅎㄲㅅㄱ)

― 붉은 소파 (호르스트 바커바르트 사진,민병일 옮김,중앙books 펴냄,2010.6.28./19800원)