-

-

사진과 역사적 기억

진동선 지음 / 눈빛 / 2003년 7월

평점 :

품절

사진은 역사가 아닙니다

[찾아 읽는 사진책 35] 진동선 엮음, 《사진과 역사적 기억》(눈빛,2003)

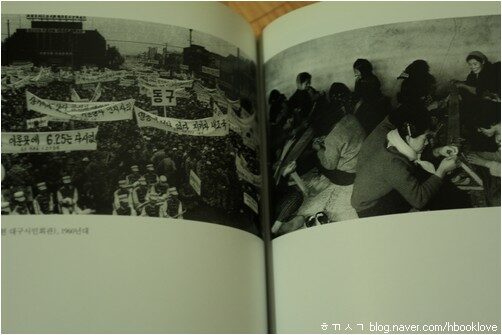

진동선 님이 엮은 《사진과 역사적 기억》(눈빛,2003)이라는 사진책 앞글에 적힌 “역사학자들은 사진이 현대사 자체라고 말을 한다. 현대사가 곧 사진의 역사라는 것이다. 옳은 말이다. 그렇다면 그것이 카메라의 냉정한 기록성 때문인지, 아니면 목격자로서, 해석자로서, 전달자로서 시대 앞에 섰던 사진가의 시선인지, 아니면 ‘지금’ 우리 앞에 있는 ‘사진’이라는 시간의 코드 때문인지 규명되어야 할 것이다(23쪽).” 같은 말은 마땅하지 않다고 느낍니다. 진동선 님은 “규명되어야 할 것이다” 하고 끝에 붙였으니 “현대사가 곧 사진의 역사라는 것이다. 옳은 말이다.” 라 했던 말을 뒤엎는다고 여길 수 있지만, 처음부터 이러한 말마디로 사진을 다루는 일조차 못마땅합니다. 왜냐하면 사진은 역사가 아니니까요. 사진은 역사가 될 수 없으니까요. 역사는 사진이 될 수 없고, 사진으로 역사를 읽을 수 없을 뿐 아니라, 사진에 기대어 역사를 살필 수 없어요.

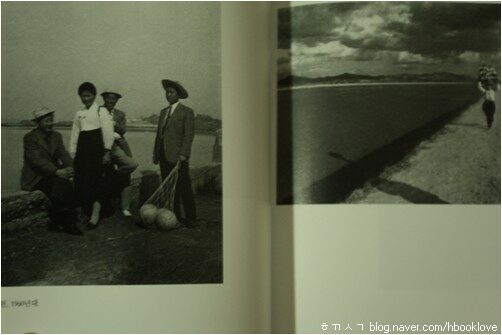

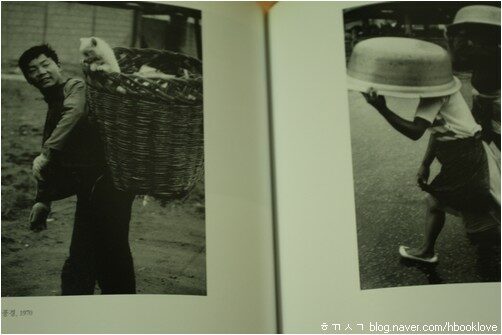

사진은 “바라보는 눈길”입니다. 사진은 “사람들마다 다 달리 살아가며 바라보는 눈길”입니다. 구와바라 시세이 님이 1965년 부산에서 왼손으로 얼굴을 싸쥐며 살짝 찡그린 아저씨를 사진으로 담았대서 이 얼굴 사진이 1965년을 말하는 사진이나 역사가 되지 않습니다. 왼손으로 얼굴을 싸쥐며 살짝 찡그린 아저씨는 왜 이러한 모습 이러한 얼굴이었을까요. 배앓이라도 할까요, 졸음이 쏟아졌을까요, 무엇 때문일까요. 술 한 잔 걸치다가 이런 얼굴이 되었을까요.

사진은 사람들마다 바라보는 눈길이기에, 이 눈길이 모든 사람 눈길을 보여준다 할 수 없을 뿐더러 ‘시대를 말한다’거나 ‘사회를 말한다’거나 ‘나라를 말한다’거나 ‘정치를 말한다’거나 ‘문화를 말한다’거나 ‘역사를 말한다’고 할 수 없습니다.

이경모 님이 담은 사진에는 대나무창 들고 나란히 선 아가씨들이 나오지만, 어느 마을 어느 곳에서는 아가씨들한테 대나무창 들게 해서 군대 훈련 시켰다지만, 바로 이 마을 곁 어디에서는 아가씨들이 빨래를 하고 길쌈을 하며 밥을 지었겠지요. 사랑하는 님하고 만나 애틋하게 웃음을 나누며, 예쁜 아기한테 젖을 물렸을 테고, 우물에서 두레박으로 물을 길었겠지요.

그러나 물 긷고 물동이 이는 사진은 《사진과 역사적 기억》에 나오지 않습니다. 조셉 브라이텐바흐 님이 담은 사진에 나오는 1950∼70년대 한국땅 여자들 사진책 《Women of Asia》(the John day com,1968)에서는 빨래바구니를 이는 아주머니라든지 잠든 아이를 품에 안으며 풀빵 굽는 아주머니라든지 저잣거리에서 활짝 웃으며 푸성귀를 파는 아주머니라든지 나타납니다. 그러나 《사진과 역사적 기억》이라는 사진책에는 밭에서 김매는 아줌마라든지 논에서 모내는 아저씨라든지 멧골짝에서 나무하는 아이라든지 갯벌에서 조개 캐는 할머니라든지 나타나지 않아요.

그렇다면 사진은 무엇을 말할까요. 사진이 보여주는 모습은 무엇이 역사라 할 만한가요. “사진과 역사적 기억”이라는 이름은 누가 왜 어떻게 언제 어디에서 붙이는 이름이 될까요.

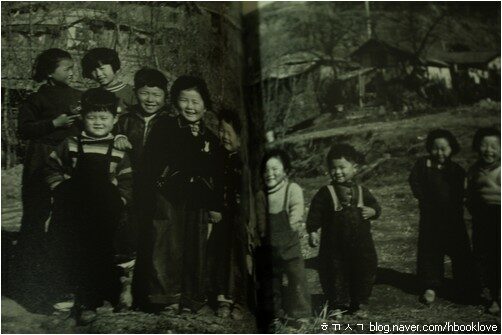

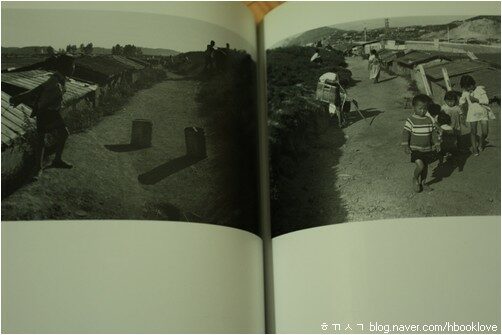

1970년대 서울 망원동에서 흙길을 누비는 아이들이 《사진과 역사적 기억》에 나타납니다. 오늘날 서울 망원동에는 논이 없습니다. 온통 시멘트와 아스팔트와 높다란 건물과 끝없는 빌라뿐입니다. 서울 망원동 옛날 판자집 사진은 역사가 될까요, 기억이 될까요, 삶이 될까요, 발자국이 될까요.

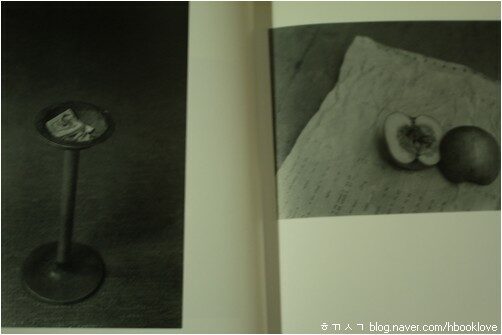

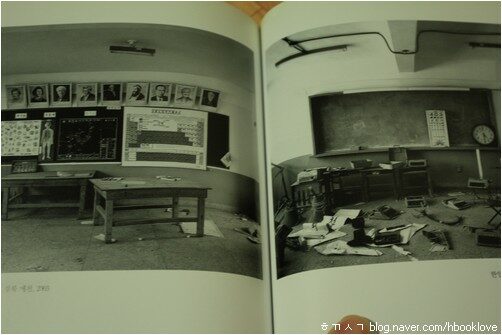

조그마한 방 한 칸짜리 집에서 식구들 둘러앉아 책을 읽는 사진 하나 보이는 《사진과 역사적 기억》입니다. 오직 한 장, 이렇게 수수한 삶자리 살며시 보여주는 사진이 실렸기에, “역사적 기억”이라 하는 어마어마하게 무겁디무거운 이름이 서로 어울리지 않구나 하고 보여주지만, 한국전쟁통에도 사람들은 밥을 지어서 먹었으며, 아이를 낳아 기저귀를 빨았으며, 똥을 누고 별을 올려다보며 논물을 맞추었습니다. 그래, 서울 망원동 사진 가운데에는 바지랑대 받쳐 기저귀를 빨아 넌 사진이 하나 깃들어요. 그지없이 사랑스러우면서 아늑한 삶이 고스란히 드러나는 사진입니다. 그러면, 이 사진은, 하얀 기저귀 빨래가 바지랑대 빨래줄에서 나부끼는 이 사진은, 어떤 역사와 사회와 문화를 보여준다고 이름표를 붙여야 할까요.

이름표를 붙일 때에는 사진은 사진이라는 구실을 잃습니다. 딱지를 붙이면 사진은 사진이라는 빛을 놓칩니다. 번들거리는 삶을 우쭐대는 사람들을 보여주거나 되살리는 일은 사진찍기가 아닙니다. 가난한 사람들 찾아다니며 적바림하는 일은 사진찍기가 아닙니다.

적바림(기록)하는 몫이 사진에 있다지만, 적바림을 한대서 사진이 되지 않아요. 적바림을 한다면 그저 적바림, 곧 기록입니다. 기록을 사진이라 할 수 없습니다.

이와 똑같은 말이 되는데, 예술은 예술이지 사진이 아닙니다. 예술을 한다면서 사진기를 손에 든대서 사진찍기이지 않아요. 예술하기일 뿐입니다. 사진기를 들어 기록을 한다면 기록하기이지 사진찍기가 아니에요. 사진으로 아이들을 가르친다면, 교육이지 사진이 아니에요.

기록을 하는 사람은 기록을 하려고 사진기를 빌립니다. 예술을 하는 사람은 예술을 하려고 사진기를 빌려요.

기록을 하는 사진이기에 다큐사진이지 않습니다. 예술을 하는 사진이라서 패션사진이 아니에요. 모두들 잘못 짚습니다. 사진은 그저 사진이지, 사진을 놓고 기록이라느니 예술이라느니, 또 문화라느니 역사라느니 하면서 엉뚱하게 옷을 입히면 사진빛과 사진그림자는 온데간데없이 사라집니다.

《사진과 역사적 기억》이라는 사진책은 참 아름답습니다. 참 아름다운 이야기를 담은 사진책입니다. 이 작은 사진책 하나로 우리들 살아온 지난날 어느 한 자락을 예쁘게 돌아볼 수 있어 참말 아름답습니다.

그러니까, 애먼 군말은 붙이지 말아야 합니다. 거추장스러운 이름표는 떼어야 합니다. 사진은 사진으로 누리고, 사진은 사진으로 즐겨야 합니다. 사진은 사진으로 바라보면서 사진은 사진결 그대로 찍을 때에 빛납니다. (4345.1.4.물.ㅎㄲㅅㄱ)

― 사진과 역사적 기억 (진동선 엮음,눈빛 펴냄,2003.7.9./2만 원)