-

-

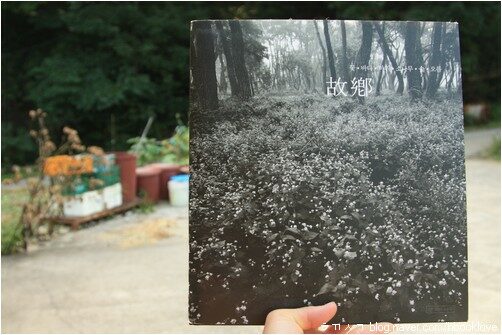

고향 - 꽃.바다.바위.소나무.숲.오름

황학주 글, 배병우 사진 / 생각의나무 / 2007년 3월

평점 :

품절

사람이 찍는 사진

[찾아 읽는 사진책 51] 배병우·황학주, 《故鄕》(생각의나무,2007)

사람이 사진기를 만들었고, 사람이 사진을 찍습니다. 사람은 곁에 있는 사람을 사진으로 찍기도 하지만, 멀거니 떨어진 자리에서 부산스레 오가는 사람들을 사진으로 찍기도 합니다.

사람이 붓과 종이를 만들었고, 사람이 그림을 그립니다. 사람은 곁에 있는 살붙이를 그림으로 그리기도 하지만, 들판과 바다에서 일하는 사람들을 그림으로 그리기도 합니다.

사람이 글을 씁니다. 종이에 글을 쓰든 셈틀 자판을 또닥거리든, 사람이 글을 씁니다. 사람이 쓰는 글에는 사람이 살아가는 이야기가 담기고, 사람을 둘러싼 너른 자연이 어우러지는 이야기가 담깁니다. 사람은 사람으로 태어나서 살아가는 만큼, 이 사람살이를 글로 옮깁니다.

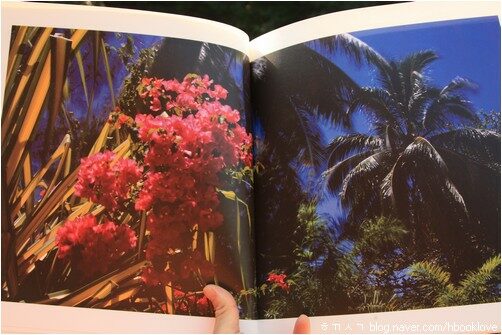

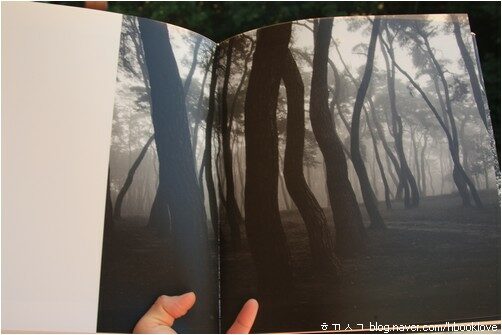

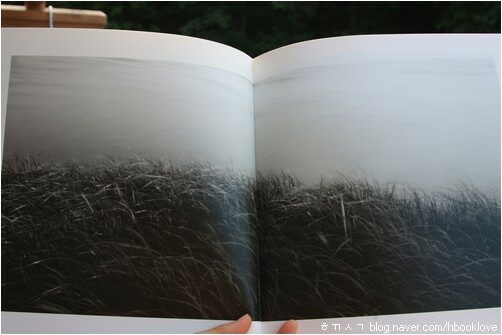

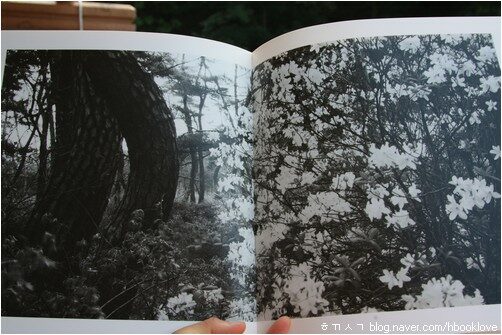

꽃·바다·바위·소나무·숲·오름, 이렇게 여섯 가지를 사진으로 담아 큼지막하게 빚은 사진책 《故鄕》(생각의나무,2007)을 읽습니다. 꽃과 바다와 바위와 소나무와 숲과 오름은 배병우 님이 사진으로 담고, 황학주 님이 글을 씁니다. 배병우 님은 배병우 님으로서 바라보거나 마주한 꽃·바다·바위·소나무·숲·오름을 보여줍니다. 황학주 님은 황학주 님으로서 느끼거나 맞아들인 꽃·바다·바위·소나무·숲·오름 이야기를 적바림합니다.

사진을 보고 글을 봅니다. 사진은 사진대로 이야기를 담았을 테고, 글은 글대로 이야기를 실었을 테지요. 곰곰이 생각합니다. 이 꽃은 얼마나 꽃다울까요. 이 바다는 얼마나 바다다운가요. 이 바위는 얼마나 바위답다 할 만한지요. 이 소나무는 얼마나 소나무다운 목숨인지요. 이 숲은 어디에서 숲다운 모습일까요. 이 오름은 어떻게 오름다운 모습일는지요.

더 톺아보면, 내가 내 살림자리 곁에서 늘 바라보는 꽃은 ‘내가 바라보는 꽃’입니다. 이 꽃들은 내가 바라보지 않더라도, 또 사람들이 ‘꽃’이라는 이름을 붙이지 않았더라도, 언제나 이곳에서 이 모습대로 살아냈습니다.

사람들이 꽃을 사진으로 찍는다 할 때에는 얼마나 꽃다움을 고스란히 살리면서 사진으로 찍는지 잘 모르겠습니다. 사람들이 어느 한 사람을 사진으로 찍는다 할 때에는 얼마나 ‘어느 한 사람다움’을 알뜰살뜰 빛내면서 사진으로 찍는지 잘 모르겠습니다.

예나 이제나 앞으로나, 사진이란 ‘사진으로 담기는 넋 밑삶이나 밑모습을 드러내는 일’하고는 멀찍이 떨어진 채 ‘사진을 찍는 사람 마음을 보여주는 일’에만 가까운지 모릅니다.

새벽이슬을 머금는 봉숭아랑, 아침햇살 스미는 봉숭아랑, 한낮 눈부신 햇살을 받는 봉숭아랑, 어스름이 깔리는 봉숭아랑, 달빛을 맞아들이는 봉숭아랑, 새까만 깊은 밤 봉숭아랑, 어느 모습이 봉숭아 꽃다운 모습이 될까요. 시골자락 밭뙈기 가장자리에서 자라는 봉숭아랑, 골목집 담벼락 틈바구니에서 자라는 봉숭아랑, 꽃그릇에서 얌전히 자라는 봉숭아랑, 들판이나 멧자락에서 스스로 자라는 봉숭아랑, 그늘진 데에서 조용히 꽃망울 피우는 봉숭아랑, 어느 꽃자락이 꽃답다 할 만한 이야기를 길어올릴까요.

사진책 《故鄕》을 펼치면서 거듭 돌이킵니다(거듭 돌이키니, 이 사진책 이름은 ‘故鄕’이지 ‘고향’마저 아닙니다). 이 사진책에 나오는 꽃은 꽃다운 꽃이 될 수 없습니다. ‘고향을 생각하거나 떠올리는 사람 마음에 새겨진’ 모습을 되새기는 징검돌 같은 꽃이 될 뿐입니다. 바다도 바위도 소나무도 숲도 오름도 이와 매한가지입니다. 바다를 보여주는 바다 사진이 아닙니다. 바위를 보여주는 바위 사진이 아닙니다. 소나무나 숲이나 오름을 보여주는 소나무 사진이 아니요 숲 사진이 아니며 오름 사진이 아니에요. 언제나 ‘사진기를 쥔 사람 마음에 새겨진 이야기 틀거리에 따라 잘라서 보여주는’ 사진입니다.

이름난 사진쟁이가 당신 아이들을 사진으로 담을 때를 헤아립니다. 이름없을 뿐더러 사진쟁이조차 아닌 여느 어버이가 당신 아이들을 사진으로 옮길 때를 돌아봅니다. 어느 쪽이 ‘사진’일까요. 어느 쪽이 ‘아이’ 사진일까요. 어느 쪽이 아이 ‘삶’일까요.

사진작가라는 이름을 얻은 분들은 왜 ‘작가’가 될까 궁금합니다. 온누리에 널리 알려졌기에 ‘소나무를 가장 잘 찍는 사람’이라는 이름표가 붙을 만한가 궁금합니다. 소나무를 가장 잘 찍는다 하지만, 이 소나무 사진들은 얼마나 소나무다움을 드러낼는지요. 소나무가 이 사진을 바라본다면 소나무로서 ‘그래 그래, 이 사진들은 바로 나, 소나무 삶이로구나.’ 하고 느낄 만한지요.

‘사람들이 좋아해 주는 소나무 모습을 잘 찍는다’고 해야 알맞으리라 느낍니다. 사진기를 손에 쥔 배병우 님 스스로 좋아하면서 다른 사람들도 좋아해 주는 소나무 모습을 잘 찍는다고 말해야 올바르다고 느낍니다.

소나무 꽃잎이나 뿌리나 줄기를 찍는 사람은 ‘소나무를 못 찍는 사람’이 아닙니다. 바위에 뿌리내려 자라는 소나무를 찍든, 민둥산에 한 그루 달랑 남은 소나무를 찍든, 몇 천만 원어치 값을 뽐내며 학교나 체육관이나 회사나 아파트 들머리에 심긴 소나무를 찍든, 어디에서나 ‘소나무를 찍는 사진’입니다. 이 땅에서 살아가는 소나무는, 어디에서 자랄 때에 ‘소나무다운 소나무’일까요. 사람 발길이 뜸한 데에서야 비로소 소나무일는지요. 아파트 앞에 심으면 소나무가 아닐는지요. 소나무는 경주에서만 소나무요, 서울 남산에서는 소나무가 아닐는지요.

나는 생각합니다. 배병우 님이 스스로 우물을 파고 우물에 갇혔다고는 여기지 않습니다. 배병우 님이 스스로 울타리를 치고 울타리 안쪽에 얽매인다고는 느끼지 않습니다. 배병우 님이 길어올리는 사진을 바라보거나 다루거나 비평하거나 이야기하는 사람들 스스로 우물을 파거나 울타리를 친다 할 만합니다. 배병우 님은 배병우 님이 바라보는 대로 꽃도 찍고 바다도 찍고 바위도 찍고 소나무도 찍고 숲도 찍고 오름도 찍고 할 뿐입니다. 구태여 ‘배병우 아닌 다른 사람 눈길’로 꽃이나 바다나 바위나 소나무나 숲이나 오름을 바라보며 사진으로 찍을 까닭이 없어요. 그런데, 퍽 슬프게도 배병우 님 사진을 좋아한다는 사람들은 ‘당신 눈길’이 아닌 ‘당신들이 좋아한다는 배병우 님 눈길’을 좇거나 시늉하거나 따르면서 어설픈 껍데기 사진에 사로잡힙니다. 곧, 배병우 님은 배병우 님 사진을 즐긴다 하지만, 배병우 님 사진을 바라보는 사람들한테 ‘자, 그러면 당신은 당신이 즐기는 사진을 마음껏 누려 보셔요.’ 하고 이끌지 못하는 노릇입니다. 온통 따라쟁이만 낳습니다. 온통 흉내쟁이만 키웁니다.

《고향》이라는 사진책은 모두 여섯 갈래로 나누어 고향이라는 삶자리를 돌아봅니다. 고향을 이 여섯 갈래로 나눌 만한지부터 아리송한데, 이 여섯 갈래로 나눈다 할 때에, 어느 한 갈래도 ‘도시하고 가깝지 않’습니다. 여섯 갈래 모두 도시하고 동떨어진 삶자락이요 이야기입니다.

도시에는 꽃이 없습니다. 도시에는 바다가 없습니다. 도시에는 바위도 소나무도 숲도 오름도 없습니다. 아니, 도시는 꽃조차 들이지 않습니다. 도시에서 키우는 꽃은 돈이 되는 꽃입니다. 돈이 되지 않는 꽃은 모조리 잡풀로 여겨 뽑아냅니다. 그렇다면, 이 사진책에서 밝히는 ‘고향’에서 자랄 꽃은 어떤 꽃인가요. 참말 고향이라는 데에는 꽃이 있을까요.

이제 사진책 《고향》을 덮습니다. 여러 달에 걸쳐 가만히 들여다보던 사진책 《고향》을 이제 덮습니다. 내 고향 인천에는 서울에서 흘러든 똥물과 쓰레기가 가득한 나머지, 앞바다에서 똥냄새와 쓰레기내음을 피웁니다. 내 고향 인천에는 서울로 올려보낼 공산품을 만드는 공장이 가득해서, 언제나 매연을 마시고 언제나 짐 가득 실은 짐차 배기가스까지 신나게 마십니다. 나한테 내 고향은 시커먼 빛깔에 가까운 잿빛입니다. 돌도 흙도 햇빛도 물도 바람도 풀도 홀가분하기 어려운 터전입니다. 그렇지만, 이렇게 꽉 막힌 데에서도 내 어버이와 내 이웃들은 텃밭을 일구고 꽃밭을 마련하며 웃음눈물을 나누더군요.

사람은 사진을 찍습니다. 사람은 사진기를 만들어 사진을 찍습니다. 잘난 이야기를 길어올리려고 사진을 찍는 사람이란 없습니다. 돈을 벌자며 사진기 단추를 눌러대는 사람이란 없습니다.

사람이 찍는 사진은 사람이 살아가는 나날을 담습니다. 사람이 만든 사진기는 사람이 살아가는 이야기를 담는 그릇입니다. 사람이 살아가는 나날은 ‘사람 얼굴’을 찍는대서 담기지 않습니다. 사람이 살아가는 이야기는 ‘사람들로 북적거리는 길거리나 골목길’을 찍는대서 실리지 않습니다. 들꽃이나 골목꽃 한 송이를 찍더라도 얼마든지 고향 빛깔을 담습니다. 길바닥에 구르는 돌이나 바가지에 담긴 물을 찍더라도 얼마든지 고향 내음을 싣습니다. 들판을 찍거나 멧자락을 찍거나 바닷물을 찍거나, 누군가 이곳에 얌전히 섰기 때문에 들판 사진이나 멧자락 사진이나 바닷물 사진이 태어납니다. 사람들은 어디에서 무슨 일을 하면서 이 지구별 기스락에서 보금자리를 틀었을까요. 사람이 찍는 사진에 사람내음은 얼마나 깃드는가요. 사람이 만들어 나누는 사진기란 사람들 사랑을 얼마나 옮길 만한 따스한 연장이 되는가요. (4344.9.6.불.ㅎㄲㅅㄱ)

― 故鄕, 꽃·바다·바위·소나무·숲·오름 (배병우 사진,황학주 글,생각의나무 펴냄,2007.3.2./58000원)