내 이야기가 사진입니다

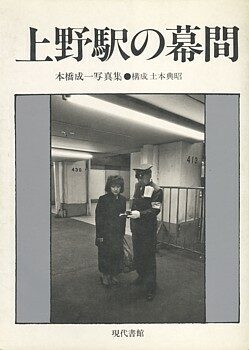

[잘 읽히기 기다리는 사진책 13] 모토하시 세이이치(本橋成一), 《上野驛の幕間》(現代書館,1993)

사진쟁이 김기찬 님은 사진밭에서는 《골목 안 풍경》이라는 사진책으로 널리 알려졌지만, 여느 사람들한테는 그닥 알려지지 않았습니다. 더욱이, 김기찬 님이 《골목 안 풍경》 말고 《역전 풍경, 서울역 부근 1968∼1983》(눈빛,2002)이나 《잃어버린 풍경, 1967∼1988》(눈빛,2004) 같은 사진책을 내놓은 줄 아는 사진밭 사람은 무척 드뭅니다. 찬찬히 읽히지 못할 뿐더러 제대로 읽히지 못하는 셈입니다.

일본 우에노역 삶자락을 사진으로 담은 책 《上野驛の幕間》(現代書館,1993)을 봅니다. 김기찬 님이 일군 《역전 풍경》하고 한 자리에 놓고 보니 김기찬 님 사진책이 몹시 초라해 보입니다. 김기찬 님은 《역전 풍경》이라는 사진책으로 서울역 둘레 사람들과 삶자락을 스치듯 담아냈으나 알뜰히 살피며 여미지는 못했습니다. 이와 달리 《우에노역 한자락》을 일군 모토하시 세이이치 님은 일본 우에노역이라는 데에서 뿌리내리어 살아가는 사람처럼 ‘역 둘레 사람들’을 마주하고 맞이하며 얼싸안는 모습을 고이 담습니다.

아무래도 일본 사진쟁이 모토하시 세이이치 님은 ‘우에노역에서 살다시피’ 하면서 사진을 찍었기 때문이 아닌가 싶습니다. 김기찬 님이 진작에 내놓던 《골목 안 풍경》 사진들을 보면, 당신이 살던 집에서 골목동네로 마실을 나와서 찍은 사진이기는 하나 ‘골목동네 사람과 한식구가 되며’ 찍은 내음과 빛깔과 손길과 몸짓이 듬뿍 배었습니다. 김기찬 님 《역전 풍경》은 이렇게까지 짙은 내음과 빛깔과 손길과 몸짓까지 배어들지는 않았어요. 게다가, 《역전 풍경》을 찍던 무렵은 사진기자로 일하던 때이니, 틈틈이 사진을 찍느라 더 깊이 파고들지 못했다 여길 만합니다.

한편, 한국과 일본 두 나라는 삶과 넋과 사진이 얼마나 다른가 헤아려 봅니다. 한국 사진쟁이와 일본 사진쟁이는 사진을 마주하는 매무새가 어느 만큼 벌어졌는가 곱씹어 봅니다. 한국 삶자락과 일본 삶자락은 저마다 얼마나 살갑거나 따스하거나 넉넉하거나 아름다운가 가누어 봅니다.

사진 솜씨가 더 빼어나다 해서 더 빼어나다 싶은 사진을 얻지 않습니다. 사진 장비가 한결 훌륭하다 해서 한결 훌륭하다 싶은 사진을 이루지 않아요. 내 삶을 읽을 줄 아는 가운데 내 이야기란 내 삶에서 비롯하는 줄 깨달을 때에 나 스스로 즐겁고 좋은 사진을 일굽니다.

엊그제는 아침부터 바지런을 떨며 읍내 마실을 나왔습니다. 빨래를 하고 아이랑 엄마랑 함께 밥을 먹고 아이 옷을 챙겨 입히며 시골길을 헉헉대며 달려 버스 타는 곳에 닿았습니다. 옆지기는 몸이 많이 힘들어 아빠 혼자 아이를 데리고 나왔습니다. 시골버스는 아침 11시 50분에 음성 읍내에서 떠나 넓은벌(광벌) 마을에 12시 안팎에 닿습니다. 어느 날에는 12시 7분쯤 떨어지고 어느 날에는 11시 57분에 떨어지기에 종잡을 수 없는 터라 일찌감치 버스 타는 곳에 나와 있어야 합니다. 아이랑 아빠는 11시 51분에 집을 나섰습니다. 아이를 걸리며 가다가 아무래도 늦겠다 싶어 아이를 안고 달리니 12시 2분에 닿습니다. 고맙게도 이날은 버스가 12시 8분에 들어옵니다. 한 시간 남짓 읍내 장마당 구경을 하고 나서 낮 한 시 사십 분 버스를 타고 집으로 돌아옵니다. 여러 날째 낮잠 없이 저녁까지 버티며 놀던 아이는 버스를 타고 나오기 앞서부터 졸음 가득한 눈이었는데 장마당을 마구 걸어다니면서도 졸음을 떨치지 못합니다. 내내 아빠 품에 안겨 다니다가는 집으로 돌아가는 버스에서 곯아떨어집니다. 아빠는 아이를 안고 버스에서 내려 시골길을 천천히 걷습니다. 집에 거의 다 닿을 무렵 길가 들꽃이 말라죽으며 남은 꽃받침이 참 예쁘다고 느껴 사진 한 장 박을까 생각하다가 그만둡니다. 아이가 새근새근 잘 수 있도록 눕힌 채 가슴으로 안느라 한손으로 아이를 안고 한손으로 사진기를 쥐지 못합니다. ‘아이를 왼어깨로 안고 사진을 찍을까?’ 생각하다가 고개를 젓습니다. 이렇게 해도 아이는 깨지 않겠지요. 살짝 응응거리다가 다시 잠들겠지요. 그러나 아빠 사진 한 장 더 얻는다면서 잘 잠든 아이가 끄응 하며 뒤척이도록 하고 싶지 않습니다.

집으로 돌아와 자리에 눕혀도 아이는 깨지 않습니다. 다른 때에는 이렇게 자리에 눕히면 깨곤 했는데, 아이가 참 힘들었나 봐요. 달게 잘 자는 아이를 바라보다가는 아빠 일손을 좀 붙잡을까 생각했지만, 아빠 또한 졸음이 밀려듭니다. 아이가 잘 때에 아빠 일을 하고픈데, 아이가 잘 무렵에는 아빠도 지쳐서 함께 곯아떨어지고야 맙니다. 한 시간쯤 눈을 붙이고 나면 아이도 어느새 일어나고, 바야흐로 저녁을 지어 함께 먹을 때입니다. 참말 하루가 어떻게 지나가는지 알 노릇이 없어요. 그래도 날짜는 하루 이틀 지나며, 1월이던 달력이 12월 마지막에 이르고, ‘어, 우린 아직 2011년 달력이 없는데?’ 하는 생각을 비로소 합니다.

사진책 《우에노역 한자락》을 다시 들춥니다. 우에노역을 거쳐 어디론가 떠나거나 어디에선가 찾아오는 사람들이 가득합니다. 우에노역은 시끌벅적했다가 조용해지고, 조용하다가는 시끌벅적해집니다. 잘나 보이는 사람이 있고, 못나 보이는 사람이 있으며, 수수해 보이는 사람이랑 멋스러워 보이는 사람이 있습니다. 온갖 사람 온갖 모습을 보면서, 아하 그렇구나, 온갖 사람 온갖 모습이란 온갖 이야기가 되는구나, 하고 되새깁니다. 그저 사람만 찍는다고 사람사진이 되지 않고, 서울역이든 우에노역이든 또 골목길이든 여느 길거리나 마을에서든 사람만 집어넣는다고 볼 만하거나 살가운 사진이 되지 않습니다. 사람마다 다 달리 깃들거나 서린 이야기를 느끼어 살포시 담아야 사진이 됩니다. 저마다 다 달리 이루는 이야기를 담지 못한다면 사람을 사진에 넣을 까닭이 없습니다. 웃는 얼굴에는 웃는 이야기가 있고, 슬픈 얼굴에는 슬픈 이야기가 있습니다. 애틋한 이야기, 그늘진 이야기, 기쁜 이야기, 궂은 이야기, 사람 살아가는 하루하루 언제나 다른 이야기가 온누리 곳곳에 그득그득 있습니다. (4343.12.5.해.ㅎㄲㅅㄱ)