삶을 보는 눈과 사진을 담는 손

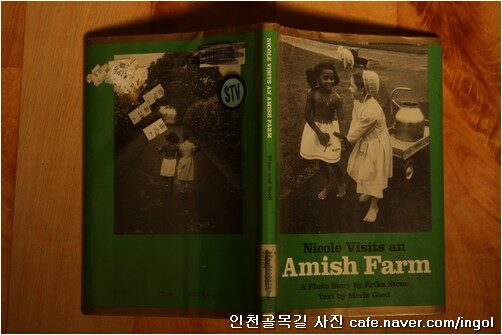

[잘 읽히기 기다리는 사진책 6] Erika Stone(사진)+Merle Good(글), 《Nicole visits an Amish farm》(Walker & com,1982)

고추밭에서 고추를 딸 때에는 긴소매에 긴바지를 입어야 합니다. 한여름이라고 반바지나 끌신 차림으로 고추를 딸 수 없습니다. 담배밭에서 담배잎을 딸 때에도 매한가지입니다. 그렇지만 이러한 이야기를 글로 적어 놓은 책은 없습니다. 이러한 이야기를 글로 쓰고자 하는 사람 또한 없습니다. 이러한 이야기를 사진과 그림으로 옳게 담는 사람은 더더욱 없습니다. 농사를 짓는 이름난 그림쟁이 한 분이 곡괭이질하는 모습을 그린 그림을 보고 씁쓸하게 웃은 적이 있습니다. 이분은 틀림없이 삽질과 곡괭이질을 알지만 ‘곡괭이자루를 쥐고 내리찍는 모습’을 엉터리로 그렸습니다. 곡괭이질을 하는 느낌, 영어로 말하자면 ‘이미지 보여주기’에만 마음을 쏟았을 뿐, 곡괭이질을 할 때에 두 손으로 자루 어디를 잡고 어떻게 내리찍는가를 옳게 보여주지 못했습니다. 오늘날 자전거 타는 글쟁이와 그림쟁이와 사진쟁이는 꽤 늘었습니다. 그러나 자전거 그림이 옳은지 그른지를 제대로 알아차리는 글쟁이나 그림쟁이나 사진쟁이는 대단히 드뭅니다. 아주 쉬운 보기로, 자전거 체인이 어느 쪽에 달려 있는가라든지 페달이 붙는 자리라든지 손잡이와 앞바퀴가 어떻게 이어져 있으며 안장과 뒷바퀴는 어떻게 맞닿아 있는가를 올바로 그릴 줄 아는 그림쟁이란 드물고, 올바르지 않은 그림을 깨닫는 지식인은 몇 안 됩니다.

콩을 좋아하든 싫어하든, 콩을 먹는 사람 가운데 콩을 심어 김을 매거나 콩꽃 어여쁜 하얀 꽃잎을 쓰다듬어 본 사람은 몹시 드뭅니다. 감자를 즐겨먹든 안 먹든, 감자를 먹는 사람 가운데 감자꽃이 무슨 빛이요 꽃잎이 몇 장인지를 아는 사람은 매우 드뭅니다. 배를 먹으면서 배꽃이 하얀지 노란지 헤아리거나, 능금을 즐기면서 능금꽃이 붉은지 불그스름한지 아는 사람은 거의 없습니다. 귤나무에 귤꽃이 피는지 생각하거나 대추나무에 대추꽃이 피는지 돌아보는 사람은 아예 없다고 해도 틀리지 않습니다. 지식은 넘치고 대학교 다닌 사람은 넘실거리지만, 정작 우리 삶자락 밑바탕을 둘러싼 지식을 보듬으며 껴안는 사람은 나날이 줄어듭니다.

우리들은 밥을 잘 할 줄 모르거나 밥을 아예 할 줄 모르면서도 밥을 얻어 먹을 수 있습니다. 돈을 치러서 밥을 사다 먹을 수 있습니다. 농사를 짓고 물레를 잣고 길쌈을 한 다음 베틀을 밟고 나서 바느질을 거쳐 옷 한 벌 지을 줄 모를 뿐 아니라, 이렇게 하는 흐름을 하나조차 모르면서 옷 한 벌 예쁘장하게 사서 입을 줄은 압니다. 어쩌면, 이제는 옷 한 벌 사서 입는 값이 훨씬 싸며 품이 거의 안 들기 때문에 옷이란 돈 주고 사서 입으면 그만인 삶자락이라 할 만합니다.

보도사진이든 다큐사진이든 상업사진이든 초상사진이든 풍경사진이든 만듦사진이든 사진은 사진입니다. 갈래가 다를 뿐 사진은 사진입니다. 사진은 사람이 찍어서 이루는 문화요, 사진은 사람과 사람이 어우러지며 즐기는 예술입니다. 사람 사이에서 태어나 사람 사이에서 부대끼는 삶이 사진입니다.

일본사람 야나기 무네요시 님이 《조선을 생각한다》 같은 책을 쓸 수 있던 까닭은 당신 스스로 ‘조선 삶’을 ‘당신 삶’으로 맞아들이며 어깨동무했기 때문입니다. 당신이 잘나거나 똑똑해서가 아닙니다. 당신 뜻이 거룩하거나 훌륭해서가 아닙니다.

미국사람 허먼 멜빌 님이 《모비딕》 같은 책을 쓸 수 있던 까닭은 당신 스스로 ‘고래잡이 삶’을 ‘당신 삶’으로 받아들이며 껴안았기 때문입니다. 당신이 용케 살아남았거나 굳센 고기잡이라서가 아닙니다. 당신 눈이 남다르거나 그윽해서가 아닙니다.

이오덕 님이 《일하는 아이들》 같은 책을 엮을 수 있던 까닭은 당신 스스로 ‘어린이 삶’을 ‘당신 삶’으로 안아들이며 웃고 울었기 때문입니다. 당신이 뛰어나거나 교육자 얼이 단단해서가 아닙니다. 당신 마음이 더 따뜻하거나 훨씬 너그러워서가 아닙니다.

사진책 《Nicole visits an Amish farm》을 펼치면서 생각합니다. 까망둥이 니콜(Nicole)이라는 계집아이가 하양둥이 채리티(Charity)라는 계집아이를 만나서 보낸 보름에 걸친 나날을 담은 이 작은 사진책에는 그리 넉넉하지 않은 살림으로 살아가는 니콜이라는 ‘까망둥이 아이’가 1970∼80년대에 오로지 하양둥이만 살아가고 있는 ‘아미쉬 마을’에 들어가서 부대낀 삶을 보여주는데, 이토록 따뜻하고 살가운 이야기로 엮을 수 있나 싶어 놀랍니다. 그러나 이 사진책을 들여다볼 사람들 가운데 《단순하고 소박한 삶》이나 《아미쉬》 같은 책이나마 읽었을 사람은 거의 없을 테며, 《Nicole visits an Amish farm》 같은 사진책을 알아볼 한국사람부터 거의 없습니다. ‘아미쉬’가 무엇인지를 생각할 사람조차 드물고, 이 사진책에 나오는 아이들이 왜 거의 언제나 맨발인 모습일는지를 알아챌 사람이란 없을 테며, 우리로 치면 초등학교 낮은학년일 아이들이 밥하기이며 빨래이며 농사일이며 숱한 집일을 함께하는 삶에 어떤 뜻이 깃들어 있는가를 읽을 사람이란 없으리라 봅니다. 더욱이, 아미쉬 사람들은 무늬없는 투박한 긴소매와 긴치마를 입으나 니콜이라는 계집아이는 목덜미 드러나는 온갖 빛깔 밝은 민소매 웃도리에 무릎 위로 올라가는 치마를 입는데, 아미쉬 사람들은 아무렇지 않게 생각합니다.

볼 줄 모르면 찍을 줄 모른다지만, 살 줄 모르니 볼 줄 모릅니다. 살 줄을 모르니 무엇을 어떻게 왜 언제 누구하고 찍어야 하는 줄 모릅니다. 보도사진이든 다큐사진이든 상업사진이든 초상사진이든 풍경사진이든 만듦사진이든 사진을 하는 사람이라면 볼 줄 알아야 하는데, 볼 줄 알자면 살 줄 알아야 하고, 살 줄 알자면 스스로 뿌리내리어 녹아든 매무새이자 마음밭이어야 합니다. (4343.6.7.달.ㅎㄲㅅㄱ)