-

-

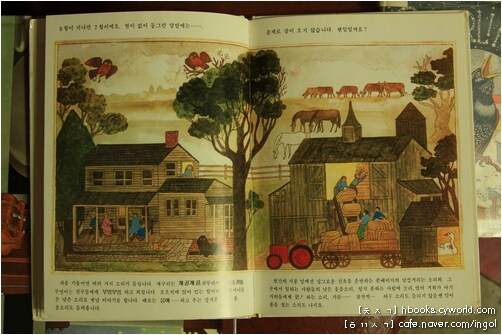

단풍나무 언덕 농장의 사계절

마틴 프로벤슨.앨리스 프로벤슨 글.그림, 김서정 옮김 / 북뱅크 / 2008년 11월

평점 :

‘자연을 잃거나 버린’ 서울 열두 달 삶이란?

[그림책이 좋다 66] 프로벤슨 부부, 《단풍나무 언덕 농장의 1년》

- 책이름 : 단풍나무 언덕 농장의 1년

- 글ㆍ그림 : 마틴 프로벤슨, 앨리스 프로벤슨

- 옮긴이 : 양평

- 펴낸곳 : 백제 (1981.1.10.) / 문선사 (1984.6.15.)

(2008년 11월 10일에 ‘북뱅크’에서 새로운 판으로 펴냈습니다. 새로운 판으로 나온 책이름은 《단풍나무 언덕 농장의 사계절》입니다. 새로운 판은 김서정 님이 우리 말로 옮겼고, 새로운 판은 9500원입니다.)

(1) 열두 달 이야기 그림책

우리 나라에는 1981년에 처음 나오고, 1984년에 출판사를 옮겨 다시 나온 《단풍나무 언덕 농장의 1년》이라는 그림책은 오래도록 판이 끊어진 채 있었습니다. 그러다가 지난 2008년 3월, 이 그림책을 그려낸 프로벤슨 부부가 그린 또다른 그림책인 《우리 농장에 놀러 오실래요?》(북뱅크)가 우리 말로 나왔고, 2008년 11월에 《단풍나무 언덕 농장의 사계절》이라는 이름으로 새롭게 옷을 입고 우리 앞에 선보이게 되었습니다.

헌책방에서 이 그림책을 찾아보았을 때에는, ‘1980년대 첫무렵에 이만한 그림책이 우리한테 얼마나 반갑고 좋은가를 알아볼 사람이 있었을까?’ 궁금했습니다. 어쩌면 서른 해 가까이 된 지난날에는 이 그림책 값을 깊이 느낄 가슴이 많지 않았으리라 봅니다. 그무렵만 하여도 우리 나라 곳곳 자연 삶터는 그럭저럭 살아남아 있었고, 제법 큰 도시라 하여도 자전거를 타고 조금만 나가 보아도 싱그러운 자연을 어느 만큼 맛볼 수 있었거든요.

적어도, 뭉게구름이 있고 소나기가 있으며 무지개가 있었습니다. 먹구름이 있고 회오리바람이 있었으며 파란하늘이 있었습니다. 박쥐가 있었고 땅거미가 있었으며 초롱초롱 빛나는 별이 있었습니다.

― 1월은 추운 겨울의 달. 온 세상은 눈에 덮여 하얗게 됩니다. 땅이 꽁꽁 얼어붙으면 암소는 뒷뜰을 떠나지 않습니다. 닭도 함께 있지만, 1월에는 달걀을 별로 낳지 않아요 …….

2009년이 한참 흐르고 2010년을 코앞에 둔 요즈음 한국땅에서 열두 달을 헤아려 봅니다. 그림책 《단풍나무 언덕 농장의 사계절》에서는 열두 달 이야기가 다 다르게 펼쳐집니다. 1월은 1월다움이 있고 2월은 2월다움이 있습니다. 3월은 3월다움이 있으며 4월은 4월다움이 있어요.

그러면 2009년 6월에는 무엇으로 유월다움을 이야기할 수 있을까요. 더위? 여름? 여름 과일? 여름꽃? 여름 하늘? 여름 바다?

그러면 유월 더위는 얼마나 더운 느낌인가요. 유월 여름은 어떠한 대목에서 칠월 여름과 다른가요. 머리로 헤아리는 여름이 아닌, 우리가 바로 이곳에서 느끼는 여름이 어떠한가요. 봄부터 겨울까지 언제나 딸기며 수박이며 능금이며 값싸게 사들여 먹을 수 있는 판에, 여름 과일이란 무엇일까요. 꽃집에 가면 언제나 장미가 있고 튤립이 있고 나리가 있는 마당에, 여름꽃이란 무엇인가요.

우리는 여름 하늘을 올려다보면서 살아가고 있습니까. 여름에 바라보는 바다는 봄과 가을에 바라보는 바다하고 무언가 다르다고 느끼고 있습니까. 아니, 동서남이 바다라 하면서도 바다 냄새와 맛을 거의 모르는 채 살아가는 우리들은 아닌가요.

― 1월 다음은 2월이죠. 숲속의 연못은 꽁꽁 얼어붙습니다. 아이들은 모여서 스케이트를 탑니다. 발이나 손이 시려워지면 모닥불 옆에 모여앉아 따뜻하게 불을 쬐기도 하지요. 그런데, 거위는 추위도 잊은 채 겨울을 내내 차디찬 물속에서 놀고 있어요 …….

너무도 그리운 나날이 되어 버린 《단풍나무 언덕 농장의 사계절》 이야기가 아닌가 싶습니다. 갑자기 어디로 사라져 버린 이야기가 아니라, 우리 스스로 내켜 하지 않아 내동댕이쳐 버린 이야기가 아니랴 싶습니다. 그깟 열두 달이야 우리한테는 그다지 안 아름다우니 내다 버려도 됀찮다고 여기지 않았나 싶습니다.

오늘날 초중고등학교에 다니는 아이들치고 5월을 5월답게, 7월을 7월답게 보내는 아이들이 어디에 있겠습니까. 3월이라 다르고 2월이라 다르게 보내도록 놓여난 아이들이 얼마나 있겠습니까. 제도권 입시교육에서 벗어나 대학생이 된다 한들, 스스로 제금나와 지내며 회사 다니는 몸이 된다 한들, 철을 철답게 느끼고 달을 달답게 느낄 만한 겨를이 터럭만큼이라도 있겠습니까.

― 3월은 바람이 붑니다. 밖은 아직도 춥지만 봄이 다가오는 듯해요. 헛간에도 봄이 스며들어 오고 있어요. 포니가 예쁜 새끼를 낳았읍니다. 사랑스런 눈길로 잘 돌봐 주고 있어요. 언제나 헛간에 있던 잿빛 고양이도 건초 속에서 새끼를 낳았어요. 그리고 또 양은 두 마리 아기 양을 …….

귀염둥이 집짐승을 키우는 사람이 늘지만, 집짐승이 철과 달에 따라 달리 살아가는 버릇을 지키는 일이란 없습니다. 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하여, 언제나 아무 걱정이 없는 집에서 키워지는 집짐승한테서 짐승다움을 찾아보기란 어렵습니다. 살아숨쉬는 장난감을 넘어, 스스로 제 삶을 꾸리는 집짐승이란 하나도 없다고 해야 옳다고 느낍니다. 흙땅을 파고 더위를 식힐 개들이 살 터전이란 없는걸요. 껑충껑충 뛰며 지붕을 타고 오를 고양이들이 깃들 터전이란 없는걸요. 참새조차도, 비둘기조차도, 까치조차도 둥우리를 틀 만한 조그마한 틈바구니란 없는걸요. 사람들이 ‘닭둘기’라고 놀려대어도 먹고살자면 스스로 닭둘기가 되지 않고서는 살아남을 수 없는 비둘기 삶을 읽어내며 미안해 하는 사람이란 없는걸요.

― 4월은 봄의 달입니다. 여러 동물들이 새로 태어나고 알을 낳는 걸 보면 이제는 정말 봄이 왔구나 하는 것을 느끼게 됩니다. 갈색 암탉은 벌써 21일 동안이나 달걀을 품고 있읍니다. 껍질을 깨고 나오기란 여간 힘든 일이 아니겠지만, 지금 막 병아리가 나오려는 참이에요. 병아리는 알에서 나오자마자 아주 몽실몽실한 예쁜 모습을 하고 있어요 …….

이런저런 생각을 하면서 아침똥을 눈 아기를 씻기는데 밖에서 후두둑 소리가 크게 나더니 소나기가 찾아옵니다. 화들짝 놀라 앞마당에 널어 놓은 빨래를 부리나케 걷습니다. 2∼3분쯤 뒤 소나기가 멎습니다. 살짝 해가 비칩니다. 여우비라고는 할 수 없고, 사람 놀리니? 음, 놀릴 만도 하지. 사람이 얼마나 이 땅을 더럽히고 있는데.

(2) 우리한테 열두 달 이야기란

― 5월은 따뜻하여 동물들은 무거운 외투를 벗고 싶어 합니다. 그래서 제가끔 털을 갈기도 하고, 양의 털은 사람이 깎아 주지요. 양을 지키는 검은 강아지도 털을 잘라 달라고 졸랐어요. 그래서 길게 말아올려진 부분만 조금 잘라 주었더니 아주 많이 달라 보였어요. 하지만 겨울이 다시 올 때까지 털은 다시 예전처럼 자랄 거예요 …….

우리 식구가 깃든 골목동네에서는 어렴풋이나마 철과 달을 느낍니다. 달따라 철따라 골목빛이 달라지기 때문입니다. 어느 집이건 크고작게 또는 많고적게 꽃그릇을 키웁니다. 덩굴풀을 키웁니다. 부러 길바닥부터 옥상까지 줄을 길게 늘어뜨려 덩굴풀이 줄기를 올리도록 해 놓습니다. 먹는 푸성귀를 심기도 하지만, 하얀꽃 노란꽃 빨간꽃이 차례차례 피어나도록 어여쁜 꽃씨를 심기도 합니다.

조팝나무와 진달래 철쭉 개나리부터, 수수꽃다리 민들레 씀바귀 깨 앵두꽃을 거쳐, 수국 장미 달맞이꽃 메꽃 고추꽃을 지나, 배추꽃 가지꽃 오이꽃 호박꽃을 즐기는 가운데, 감꽃 대추꽃 호두꽃 밤꽃까지, 하루가 다르게 바뀌어 가는 골목동네 모습입니다. 나날이 다르게 선보이는 골목집 꽃그릇입니다.

널어 놓는 빨래를 보면서 다름을 느낍니다. 시들고 마른 줄기와 잎사귀를 보며 철을 느낍니다. 대문에 붙인 봄맞이 글씨를 보며 새해를 느낍니다. 해가 뜨는 길이와 해거름을 돌아보면서 하루하루를 느낍니다. 비록, 시골살이처럼 또렷하게 느끼는 하루와 달과 철과 해는 아니지만, 아쉬운 대로 하루하루를 언제나 새롭게 느낍니다.

― 6월에는 벌레들이 우글거리고 있읍니다. 들에는 메뚜기와 파랑깡충이와 불개미도 뛰어다니고 있군요 … 여름의 들판에는 아름다운 꽃들이 많이 피어 있읍니다. 꿀벌들은 물론 꽃을 좋아하지만, 양이나 염소도 무척 좋아한답니다. 누구나 꽃을 싫어하는 사람은 없겠죠 …….

골목길 사진을 한 해 내내 날마다 찍다 보면, 사진에 담긴 빛이 늘 다르다고 깨닫습니다. 봄을 맞이해 가을이 무르익을 때까지는 빛깔이 아주 곱고 환합니다. 부드러운 빛깔이 짙은 빛깔이 되고 무르익는 빛깔이 되어 마무리합니다. 이내 겨울 문턱이면 어둡고 무겁고 차갑습니다. 제아무리 한낮 맑은 날 찍어도 겨울 사진은 겨울 사진입니다. 길거리에 눈송이 하나 흩날리지 않아도 겨울은 겨울이에요. 빗줄기 모습을 따로 담지 않아도 봄날은 봄날이고 여름날은 여름날입니다.

그러나 저는 골목동네에서 태어나 자라고 살아가니까 이런 느낌을 몸으로 받습니다. 또한 골목동네에서 살아간다 하여도 바쁜 시간에 매이지 않으니까, 틀에 박힌 회사에 나가지 않으니까, 더 많은 돈벌이에 이끌리지 않으니까, 하루하루 날씨를 느끼고 하늘을 느끼고 땅을 느낍니다.

찬물에 기저귀를 빨고 헹구고 빨래줄에 널 때에도 날씨와 하늘과 땅을 느끼고 바람을 느낍니다. 옆지기와 번갈아 아기를 안고 업으며 마실을 다닐 때에도 날씨와 하늘과 땅을 느끼고 바람을 맞아들입니다. 몸과 몸으로, 마음과 마음으로, 우리들은 우리들 느낌을 우리 아기한테 물려줍니다. 자연이란 꼭 시골에만 있지 않음을 물려주고, 자연이란 먼저 내 몸과 마음에서 샘솟도록 해야 함을 이어줍니다.

― 6월이 지나면 7월이에요. 별이 없이 둥그런 달밤에는 좀체로 잠이 오지 않습니다. 웬일일까요? 귀를 기울이면 여러 가지 소리가 들립니다. 개구리는 개골개골, 귀뚜라미는 귀뚤귀뚤, 부엉이는 친구들에게 부엉부엉 하고 외칩니다. 포오치에 앉아 있는 할아버지 할머니들은 낮은 소리로 옛날이야기를 합니다. 때로는 음매 하고 우는 정겨운 소의 울음소리도 들려옵니다 …….

다시 빗줄기를 뿌리는가 싶어 걱정스러웠는데, 빛살이 맑고 환하게 비춰들어 옵니다. 우리 집 둘레 조촐한 나무숲에서 살고 있는 새들이 지저귑니다. 나뭇가지에 앉아 지저귀는 새소리가 있고 날아다니며 지저귀는 새소리가 있습니다. 저 멀리 바닷가 부두에서 뱃고동 소리가 들려오고, 큰길가를 오가는 큰 짐차가 내는 뛰뛰빵빵 소리가 들려옵니다.

어쩌면, 우리들은 이 소리조차 살갗으로 못 느끼지 않을까 싶은데, 1월 다르고 12월 다른 소리를 가늠할 만한 귀가 사라졌으리라 봅니다. 2월 다르고 11월 다른 냄새를 가눌 만한 코가 없어졌으리라 봅니다. 3월 다르고 10월 다른 모습을 살펴볼 만한 눈이 잊혀졌으리라 봅니다. 4월 다르고 9월 다른 느낌을 알아챌 가슴팍이 꺼져 버렸으리라 봅니다.

전철이나 버스를 탈 때에도, 자가용을 얻어탈 때에도, 기차나 배를 탈 때에도 늘 매한가지입니다. 이 쇳덩어리에 몸을 싣는 내가 무엇을 느낄 수 있는지요? 그나마 자전거라도 타고 달리면 달과 날과 해에 따라 다른 바람과 햇살을 느낍니다.

― 8월은 여름이 끝나는 달, 하늘은 푸르고 햇빛은 쨍쨍합니다. 햇빛은 눈부시게 빛나고 있읍니다. 암소는 그늘에서 낮잠만 잡니다. 양은 날마다 조금씩 자라고 있읍니다. 양을 키우는 어린이의 마음은 흐뭇합니다. 꽃도 무럭무럭 자랍니다. 8월은 더우니까 시들기 쉬운 꽃을 잘 돌봐 주어야 합니다 …….

내 손으로 땅을 어루만져야 느끼는 하루일 테고 깨닫는 한 달일 테고 받아들이는 철일 테며 알아차리는 한 해가 될 테지만, 내 손으로 책만 쥐고 볼펜만 쥐며 자판만 또닥거리고 운전대만 붙잡는다면 내 온몸은 온통 숫자 셈에만 얽매입니다.

나는 내가 무엇을 좋아하고 아끼면서 즐기는가를 말하는 사람이 되고 싶습니다. 나는 내가 한 달에 얼마를 벌고, 글 하나 써서 얼마를 받는 사람이 되고 싶지 않습니다. 나는 내 아이를 어떻게 사랑하고 돌보면서 함께 살아가는가를 이야기하는 사람이 되고 싶습니다. 내 아이 나이가 몇 살(몇 달)이고, 천기저귀를 쓰느니 엄마젖을 먹이느니 헌옷을 얻어 입히느니 생협에서 장만한 먹을거리로 젖떼기밥을 먹이느니 하는 이야기를 하고 싶지 않습니다. 이 책을 읽어 이렇게 좋았고 저 책을 읽어 저렇게 기뻤음을 글로 담고 싶습니다. 책 줄거리를 읊어대는 글이나 책을 몇 권이나 읽어치웠다는 숫자놀이를 글에 담고 싶지 않습니다. 느끼는 가슴이 소담스럽고, 느끼는 가슴을 다루는 데에도 제 삶은 참으로 짧습니다. 짧은 만큼 하루하루 알뜰히 즐기고픈 매무새이며, 짧기에 더 사랑스럽고 애틋하게 껴안고 싶은 하루하루입니다. 날마다 다르게 느끼고 달마다 다르게 깨닫고 철마다 다르게 받아들이고 싶습니다.

(3) 좋은 그림책이 좋은 그림책으로

― 그러다가 우리의 이마에 상쾌한 바람이 불어오면 여름은 끝나버리는 것입니다. 해는 짧아지고 벌써 9월인걸요. 무더운 여름이 지나가고 사람들은 누구나 눈이 번쩍 뜨이는 것 같습니다. 9월의 저녁은 정말 기분이 좋고, 말들은 신이 나서 마구 뛰고 싶어합니다 …….

그림책 《단풍나무 언덕 농장의 사계절》은 더없이 푸근하고 따뜻합니다. 우리하고는 퍽 동떨어져 있을 법한 서양나라 열두 달 이야기를 담은 그림책이건만, ‘한 달 두 달 석 달 … 열한 달 열두 달’로 이어지는 철흐름을 있는 그대로 받아안으면서 하루하루를 기쁨으로 맞아들이는 가슴녘이라면, 동양이건 서양이건 한국이건 미국이건 모두 한목소리요 한이웃임을 느끼도록 합니다.

세계명작이란 이름은 세계 어느 나라 겨레 사람들이라 하여도 웃음과 눈물을 함께 느끼면서 받아들일 만한 작품을 가리키는구나 하고 깨닫도록 합니다. 이 그림책이 처음 나왔을 때부터, 이 그림책이 한국에 처음 옮겨지고 새삼 옮겨지는 때까지도 아름다울 수 있는 작품이며, 앞으로 열 해나 스무 해나 쉰 해나 백 해가 흐른 다음에도 아름답다고 느끼는 작품이라고 봅니다.

― 10월은 아주 좋은 달입니다. 무르익은 추수가 한창이구요. 첫 서리가 내리면 벌레들도 차츰 없어집니다. 밭에는 이제 동물들이 군침을 흘릴 만한 것이 별로 없어요. 건초더미는 헛간에 쟁여지고, 잘 여문 옥수수는 곳간으로 들어가지요. 그래서 동물들은 헛간 가까운 뜰을 떠나려 하지 않습니다. 닭들도 전보다 빨리 닭장으로 들어가고 달걀도 많이는 낳지 않게 됩니다 …….

이제 우리 나라 사람 스스로 곧잘 ‘자연 그림책’이나 ‘생태 그림책’을 펴냅니다. 우리네 열두 달이나 네 철 이야기를 다루는 어린이책을 선보이기도 합니다. 보리 출판사에서 펴낸 ‘도토리 계절 그림책’ 네 권, 《우리 순이 어디 가니》, 《심심해서 그랬어》, 《바쁘다 바빠》, 《우리끼리 가자》는 더할 나위 없이 손꼽히는 좋은 작품입니다. 우리 시골 삶터를 꾸밈없이 보여주면서 우리네 철흐름을 고이 보여주고 있습니다. 봄에 따라 여름에 따라 가을에 따라 겨울에 따라, 우리 살림살이를 어찌어찌 다르게 꾸려 왔는가를 차근차근 일러 줍니다.

그런데 이런 일러주기와 보여주기가 거의 모두 ‘일러주기와 보여주기로 끝!’을 맺곤 합니다. 《사계절 생태놀이》(천둥거인) 같은 작품도 몹시 빼어난 작품이기는 하지만, “그래서 어떻게 하면 되는데?” 하는 물음을 그칠 길이 없습니다.

우리 스스로 우리 아이들한테 일러줄 수 있어도 우리 아이들이 스스로 즐길 수 없는 이야기들일 뿐입니다. 우리 스스로 우리 아이들한테 들려줄 수 있어도 우리 어른이 우리 아이와 함께 즐기지 않는 이야기들일 뿐입니다.

― 11월! 거의 매일 밤 서리가 내리고, 차가운 공기는 겨울 냄새를 풍깁니다. 농장 연못에도 살얼음이 얼었지요. 농장 근처의 숲속에서 사냥꾼의 피리 부는 소리가 메아리쳐 옵니다 … 11월에는 추운 겨울이 오기 전에 농장을 나가는 동물들이 있읍니다. 팔려가는 것도 있지만, 가장 훌륭한 수컷들은 씨를 붙여 주기 위해 가까운 농장으로 나들이를 갑니다 …….

우리네 책마을이 많이 발돋움했기 때문에, 지난날처럼 무턱대고 나라밖 책을 옮겨대는 일만 하지 않습니다. 훌륭하고 아름다운 책을 쏠쏠히 엮어냅니다. 아쉽다면, 엮어내는 매무새는 있으나 ‘정작 누가 이렇게 살고 있는가?’ 하는 물음에다가 ‘우리가 다 함께 이렇게 살려면 어떡해야 하는가?’ 하는 물음을 깊이 파고들지는 못합니다.

구경거리가 되는 생태 이야기는 넘칩니다. 지식과 정보가 되는 환경 이야기는 쏟아집니다. 시험공부에 도움되는 자연 이야기는 쎄고 쎘습니다. 그렇지만, 삶이 되는 생태며 환경이며 자연만큼은 좀처럼 찾아보기 어렵습니다. 내 삶으로 받아들여 내 생각으로 곰삭이고 내 이야기로 풀어내며 어깨동무할 만한 생태며 환경이며 자연만큼은 도무지 찾아내기 힘듭니다.

― 12월은 겨울이 시작되는 달이지요. 대지는 겨울의 눈으로 덮여집니다. 마침내 헛간 속에서 생활하는 계절이 왔어요. 따뜻한 짚의 잠자리 속에서 그들은 맛있는 건초와 옥수수를 먹으며, 놀거나 숨거나 꿈을 꾸기도 합니다 …….

문득, ‘도시에서 열두 달 보내기’ 같은 이야기책을 적바림해 보면 어떻게 될까 하는 생각이 듭니다. 궁금합니다. 이 나라 서울에서 보내는 열두 달은 어떻게 다를는지, 이 나라 서울살이 열두 달은 어떤 이야기가 샘솟을는지. 이 나라 서울에 뿌리내리고 있는 어른과 어린이는 저마다 어떤 삶을 보내고 있을는지. (4342.6.16.불.ㅎㄲㅅㄱ)