숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

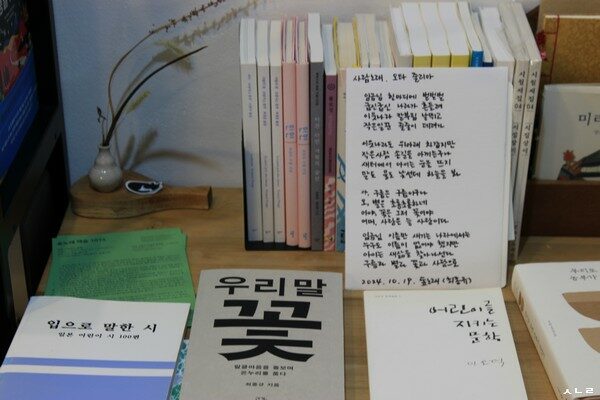

사랑이란? (2024.10.19.)

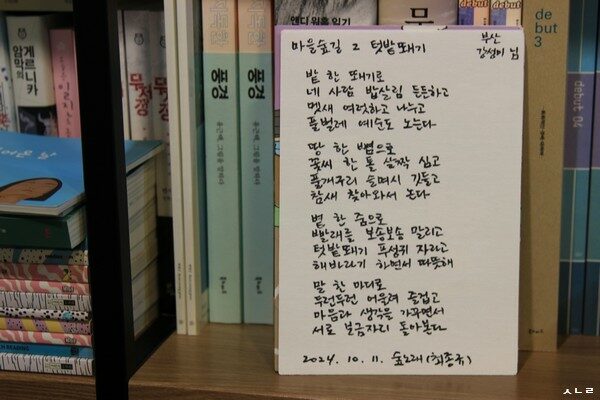

― 부산 〈카프카의 밤〉

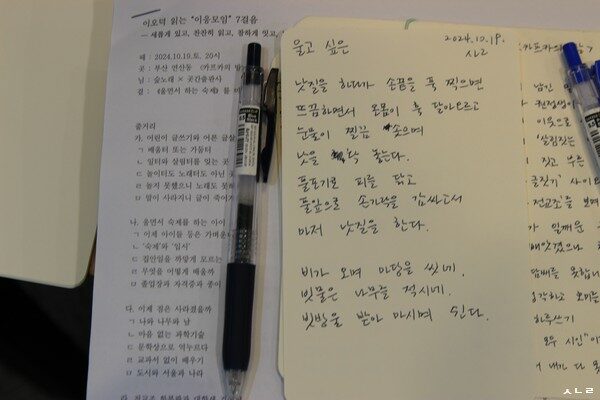

가을비가 조금씩 젖어드는 늦은저녁에 〈카프카의 밤〉에 깃듭니다. 오늘은 《울면서 하는 숙제》라고 하는 퍽 묵은 책을 곁에 놓고서 이오덕 어른을 되새기는 이야기꽃을 폅니다. 어느새 밤새 울면서 끙끙거리는 아이는 확 사라집니다. 예전에는 배움터마다 길잡이가 아이를 못 잡아먹어 안달이라도 난 듯이 괴롭히기 일쑤였습니다. 이 탓에 오래오래 목소리가 모이고 쌓여 드디어 ‘배움길빛(학생인권조례)’을 세울 수 있어요. 그런데 배움길빛을 세우려는 마음을 차츰 잊습니다. 왜 아이가 사랑받으며 자라야 하는지, 사랑 아닌 굴레를 쓰면 마을과 보금자리와 나라가 어떻게 흔들리는지 차츰 잊어버리는 듯싶습니다.

우리는 이제 ‘최선’이 없을 적에 ‘차선’을 고르지 말아야 한다고 느껴요. 그저 ‘착함’만 골라야 할 일이라고 느낍니다. ‘가장 나은 착함’이나 ‘그다음 착함’으로 가를 수 없어요. 착하면 그저 착하고, 안 착하면 “그저 안 착할” 뿐이에요. 안 착하지만 ‘착한척·착한흉내·착한시늉’을 하는 허울과 껍데기를 모두 내려놓고서 오롯이 ‘착하고 참하고 아름다워 사랑인 길’로 하루를 살아갈 적에 누구나 스스로 빛난다고 느껴요.

착함에는 으뜸착함이나 버금착함이 없습니다. 참다움에도 으뜸착함이나 꼴찌착함이 없어요. 사랑에도 으뜸사랑이나 딸림사랑이 없습니다. 미움과 부아와 시샘도 그저 미움과 부아와 시샘입니다.

한자말 ‘의무’는 ‘짐’을 나타냅니다. ‘짐(의무)’을 품고 맡을 적에는 ‘몫(권리)’이 뒤따라요. 몫(권리)을 누리려면 어떤 짐(의무)을 맡아야 하고요. 이와 달리, ‘사랑’은 사람으로서 숲을 품으면서 서로 수수하게 나누는 숨빛인 사이에서 태어나며 맑고 밝은 씨앗이라고 여길 만합니다. 즐겁게 나누면서 서로 아름답게 나아가는 빛씨앗인 사랑에는 아무런 짐이나 몫이 없어요.

사랑은 언제나 사랑 그대로입니다. 우리가 나를 나로서 나답게 바라보려면 ‘다른 것(짐·몫·자리·벼슬·돈·이름)’을 모두 내려놓거나 벗거나 씻고서 그저 사랑이어야지 싶습니다. 사람으로서 사랑을 하지 않기에 자꾸 ‘다른 것’을 살피느라, 짐과 몫 사이에서 헤매고 무겁고 벅차다가 쓰러진다고 느껴요. ‘좋은책’도 ‘좋은문학’도 나쁘지는 않을 테지만, 짐과 몫이 나란하다고 느낍니다.

짐을 싣지 않는 길로 가야지 싶습니다. 지으면서 어울리는 오늘을 열어야지 싶습니다. 몫을 바라지 않는 길을 그려야지 싶습니다. 몸과 마음이 빛나는 씨앗 한 톨로 무럭무럭 자라나는 하루를 살아야지 싶습니다.

ㅅㄴㄹ

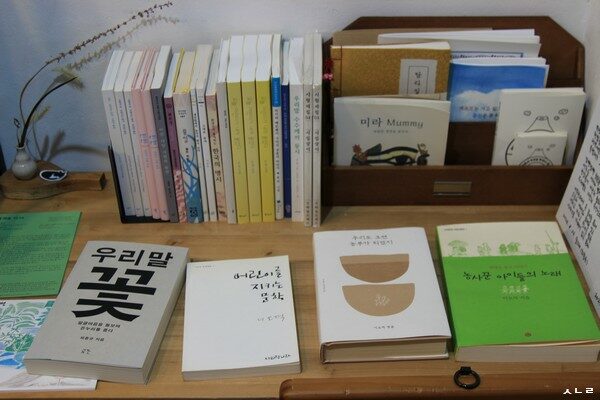

《나는 세계와 맞지 않지만》(진은영, 마음산책, 2024.9.15.)

《우리는 책의 파도에 몸을 맡긴 채》(김영건, 어크로스, 2022.6.10.)

《엄마의 골목》(김탁환, 난다, 2017.3.3.)

《성수기도 없는데 비수기라니》(김택수, 지구불시착, 2021.7.20.)

《여자는 무엇을 욕망하는가》(우치다 타츠루/김석중 옮김, 서커스, 2020.8.5.)

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove