이 글은

어린이와 푸름이하고 함께 읽는 잡지

<파란씨앗> 창간준비호에 나란히 싣습니다.

.

.

글쓰기란 참으로 쉽다

말꽃삶 37 글 그릇 그루 그림

우리는 눈으로 글을 읽습니다. ‘글’은 눈으로 보면서 알아보도록 적은 무늬라고 여길 만합니다. 눈으로 읽는 글이라면, 귀로 듣는 말이 있습니다. ‘말’은 눈으로 못 봅니다. 말은 늘 귀로 들어요. 그런데 말은 누가 들려주고 나면 어느새 우리 곁을 떠납니다. 누구한테서 들은 말을 나중에도 떠올리려고 종이나 바닥에 새기기에 ‘글’이라고 합니다. ‘글’이란 “그린 말”이라고 여길 만합니다. “‘말’을 눈으로 읽으면서 뜻을 알려고 그린 무늬가 ‘말’이다”처럼 간추릴 수 있습니다.

소리로 내어 들려주고 듣는 말인데, 이 말이란 우리 ‘마음’입니다. 우리는 서로 마음을 ‘말’이라는 소리로 바꾸어서 들려주기에 알아들어요. 네가 밝히려는 마음은 네가 들려주는 말에 소리로 담깁니다. 내가 알고 싶은 네 마음은 바로 네 말을 듣는 동안 차근차근 알아보거나 떠올릴 만합니다.

마음 → 말 → 글

말이 있기에 글이 있습니다. 마음이 있으니 말이 있어요. 우리는 ‘글’이라고 하는 그림을 눈으로 보면서 서로 어떤 마음인지 알려고 합니다. ‘글’은 “그린 말”이면서 “마음을 담은 소리”를 옮긴 얼거리입니다. 그래서 “글 = 그린 말 = 담은 마음”이기에 “글 = 그려서 담은 마음소리”로 여길 만합니다.

우리는 무엇을 먹거나 다룰 적에 ‘그릇’을 씁니다. 밥을 담아 ‘밥그릇’입니다. 국을 담아 ‘국그릇’입니다. 풀꽃을 심어서 돌보려고 ‘꽃그림’입니다. 돈을 차곡차곡 모으려면 ‘돈그릇’을 둘 테지요.

사람이 푸르게 바람을 누리는 길에는 나무가 이바지합니다. 나무가 서기에 온누리가 푸르게 우거지는 숲입니다. 나무가 든든히 줄기를 올리는 밑동을 ‘그루터기’라고 해요. 그리고 나무를 셀 적에는 “나무 한 그루”나 “나무 두 그루”처럼 셉니다. 어른이 일하는 곳 가운데 ‘주식회사’란 이름이 있어요. ‘주식’이라는 한자말에서 ‘주(株)’는 ‘그루’를 가리킵니다. 나무는 한 그루만 있을 적에는 아직 ‘숲’이 아니에요. 숱한 나무가 어울리기에 숲입니다. 어른이 일하는 ‘주식회사’라는 곳은 여러 사람이 ‘여러 나무’를 돌보듯 뜻과 힘을 모은다는 얼거리입니다.

글 : 마음을 담은 말을 담는 노릇

그릇 : 살림을 담는 노릇

그루 : 숲을 담는 노릇

글쓰기가 안 쉽다고 여기는 분이 제법 있습니다. 그런데 말을 못 하는 사람은 없습니다. 이런 이야기를 들려주는 저는 어릴 적에 오래도록 말더듬이였습니다. 바야흐로 쉰 살에 가까운 나이에 이르렀는데, 아직 이따금 말을 더듬곤 합니다. 사람은 모두 다르게 마련이라, 어떤 사람은 혀가 길고 말소리를 내기 안 어렵습니다만, 어떤 사람은 혀가 짧고 말소리를 내기 꽤 어렵습니다.

저는 혀짤배기에 말더듬이라는 몸을 타고났는데, 혀가 짧고 말을 더듬더라도 제가 하고픈 말을 즐겁게 합니다. 겉보기로는 소리가 새거나 말을 더듬되, 제 나름대로 할 말을 하거든요. 그렇다면 글을 쓸 적에는 어떠할까요? 우리가 말소리를 낼 때가 아닌 글로 말을 옮길 적에는 어느 누구도 “이 사람이 말을 더듬는지 소리가 새는지” 하나도 못 느낍니다. 더구나 글쓰기를 할 적에는 스스로 되읽으면서 글손질을 할 수 있어요. 말은 마주보는 사람하고 바로바로 소리를 내야 하지만, 글은 오늘 쓴 글을 몇날에 걸쳐 다듬고 손보고 추슬러서 읽힐 수 있습니다.

말하기가 좀 어려울 수 있습니다만, 소리가 새거나 더듬더라도, 때로는 앞뒤가 안 맞거나 갈팡질팡하더라도, 이대로 말을 하면 됩니다. 창피하거나 부끄럽지 않습니다. 중얼거리든 속삭이든 시끄럽든 다 다르게 하는 말일 뿐입니다.

이와 달리, 글쓰기는 우리가 적어 놓은 말과 마음을 얼마든지 가꾸고 다듬고 손볼 수 있어요. 곰곰이 본다면, 글쓰기야말로 쉽습니다. 처음 쓴 글을 그대로 내보인다면 창피할 수 있다고도 할 테지만, 한 벌 고쳐쓰고, 두 벌 손보고, 석 벌 다듬고, 넉 벌 추스르고, 다섯 벌 어루만지고, 여섯 벌 가다듬고, 일곱 벌 되새기고, 여덟 벌 손질하는 사이에, 어느덧 즐겁게 펼 새 이야기 한 자락이 태어나요.

글쓰기 : 마음을 담은 말을 하나씩 달래면서 옮기는 일

나중에 보태고 손보면 됩니다. 첫벌부터 훌륭하거나 뛰어나게 쓰려고 여기니 어쩐지 어렵다고 느낄 뿐입니다. 첫벌쓰기를 할 적에는 그저 마음을 슥슥 고스란히 옮길 노릇이에요. 첫벌쓰기는 그냥 가볍게 부는 바람처럼 슬슬 쓸 일입니다. 이렇게 첫벌을 마치고 나서는 집안일도 돕고 여러 살림을 추스르고서, 느긋이 두벌쓰기를 하면 됩니다. 이윽고 다른 일을 더 보고서 석벌쓰기를 할 만합니다.

아무래도 동무나 이웃이나 어버이하고는 조잘조잘 거리낌없이 말을 할 수 있어도, 우리 마음을 글로 옮겨서 읽히려고 하면 부끄러울 수 있습니다. 이때에는 부끄러운 마음을 그저 부끄럽다고 받아들이면 되어요. 자랑스러우면 자랑스럽다고 받아들이면 됩니다. 슬플 적에는 슬프다고 받아들여요. 기쁠 적에는 기쁘다고 받아들여요. ‘말’이란, 마음을 담은 소리예요. 우리 마음을 고스란히 담기에 서로 이야기를 할 수 있습니다. 서로 이야기를 할 수 있다면, 들려주고 들은 말을 하나하나 돌아보면서 천천히 ‘그리’면 되어요. “이야기한 말을 그려서 담는 글”이에요.

느낀 바를 그대로 담기에 글 한 줄이 사랑스럽습니다. 아픈 일은 아픈 느낌을 그대로 쓰기에 서로 아픈 멍울과 생채기를 나눠서 풀어요. 반갑고 뿌듯한 일은 반갑고 뿌듯한 느낌을 그대로 쓰기에 서로 활짝 웃으며 북돋아요.

글은 꾸며서 쓰지 않습니다. 말도 꾸며서 하지 않습니다. 마음을 그대로 담기에 말이 말답고, 글이 글다워요. 남한테 잘 보이려고 할 말이 아니요, 남이 잘 읽어 주어야 할 글이 아닙니다. 서로 마음을 나누면서 북돋우고 다독일 뿐 아니라, 생각을 빛낼 씨앗을 살필 글입니다.

이리하여 ‘마음씨’하고 ‘말씨’하고 ‘글씨’라고도 합니다. ‘씨’는 ‘씨앗’을 줄인 낱말이면서, ‘심(힘)’을 나타내는 낱말이고, ‘심다’로 잇는 얼개입니다. 마음씨란, 마음에 심는 씨앗이란 뜻입니다. 말씨란, 말로 심는 씨앗이란 뜻입니다. 글씨란, 글로 심는 씨앗이란 뜻이고요.

우리가 쓰는 글은, 우리가 살아가는 오늘을 스스로 남기고 일구려는 꿈을 그대로 드러내는 씨앗이라고 할 만합니다. 글을 꾸며서 잘 쓰려고 할 적에는 ‘꿈’하고 멀어요. 꾸민 글이라면 겉치레로 기웁니다. 꾸밈없이 쓰는 글, 이른바 우리 마음을 그대로 담은 글이라면, 속으로 빛나면서 사랑스럽습니다.

말을 잘 하려고 애쓰지 않으면 됩니다. 말더듬이에 혀짤배기인 저처럼, 그저 어떤 마음을 나타내고 싶은지 하나하나 헤아려 봐요. 글을 잘 쓰려고 꾸미지 않으면 됩니다. 두런두런 나눌 마음과 생각을 차분히 짚으면서 담아 봐요.

글쓰기 = 말을 담기 = 마음쓰기

‘글쓰기’란 ‘마음쓰기’하고 맞닿습니다. 마음을 쓰는 하루가 그대로 글을 쓰는 손길입니다. 서로 마음을 쓰면서 이야기가 태어나고 자라요. 함께 마음을 쓰고 글을 같이 써 보면서, 눈을 밝히고 오늘을 사랑하는 동무로 만납니다.

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

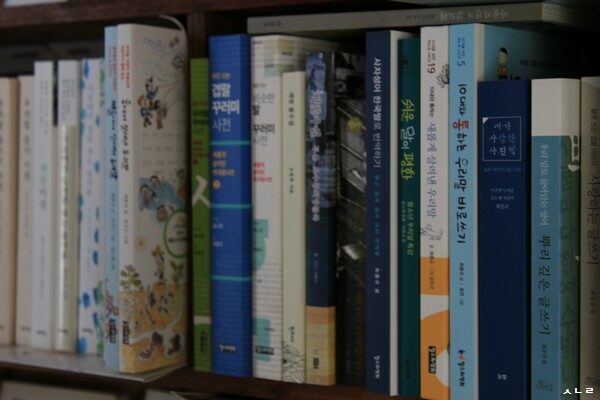

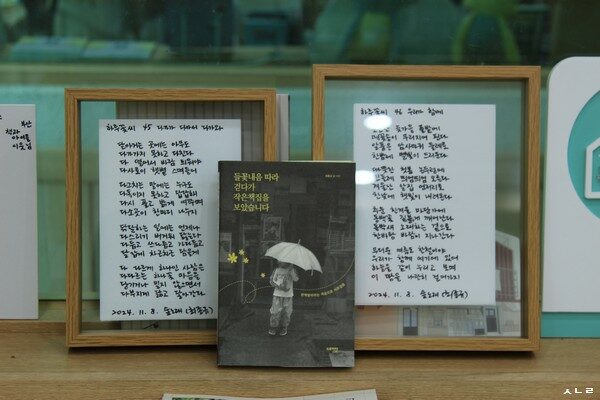

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove