숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

노벨 ‘안’ 문학상 (2024.10.27.)

― 부산 〈책과 아이들〉

아직 권정생 할아버지가 시골 오막집에서 조용히 글살림을 짓던 무렵에 손님들한테 늘 똑같이 들려주었다는 “동화 몇 편 썼다고, 그거 대단하다고 보면 안 돼요.” 하시던 말씀을 되새깁니다. 저는 2004년에 이 말씀을 이오덕 어른 큰아드님하고 함께 찾아간 날에 처음 들었는데, 권정생 할아버지는 늘 이 말부터 한다더군요.

우리는 이 말을 얼마나 새길 수 있을까요? “동화 몇 편 썼다고”를 “문학상 좀 받았다고”나 “노벨문학상을 받았다고”로 함께 헤아릴 수 있을까요? “돈 좀 만졌다고”나 “이름 좀 날렸다고”나 “힘깨나 있다고”나 “땅깨나 거느린다고”나 “크고 까만 쇳덩이를 부릉부릉 몬다고”로 나란히 살필 수 있나요? “시장이나 군수 좀 한다고”나 “대통령이란 자리에 섰다고”처럼 모든 곳을 찬찬히 보나요?

백일장이건 문학상이건 노벨상이건 모두 기릴 만합니다. 다만, 기리고서 끝날 노릇입니다. 우리는 ‘이름책’이 아닌 ‘아름책’을 손에 쥘 적에 스스로 눈길을 틔우면서 살림을 가꾸는 하루를 짓는 보금자리를 보살필 수 있습니다. 말끝 하나만 다르지 않습니다. 이름책이 아니라 아름책을 나누고 펴고 얘기하고 쓰고 엮을 일입니다. 불티나게 팔리는 책을 쳐다보기에 나쁘지 않되, 마음에 날개를 달 이야기가 무엇인지 돌아보면서 수수한 우리 살림길을 추스를 일입니다.

오늘로 〈책과 아이들〉에서 ‘바보눈 + 나살림 : 바라보고 보살피는 눈 + 나를 살리는 씨앗’ 모임 여섯걸음입니다. 저도 이웃님도 아직 서로 ‘바보’인 줄 느끼자는 대목부터 첫마디를 엽니다. 우리는 어제까지 ‘서로바보’입니다. 그래서 오늘부터 새롭게 배우고 바라보면서 ‘서로보기’로 나아가려고 합니다.

이달에는 《고해정토》하고 《머리 자르러 왔습니다》라는 책을 놓고서 ‘이오덕 어른이라면 어떻게 보고 읽었을까?’ 하고 생각합니다. 이오덕 님은 일본글로 ‘이시무레 미치코’ 님이 쓴 ‘미나마타 이야기’를 이미 읽었을 수 있습니다만, 한글판은 2007년에 이르러서 처음 나왔습니다.

제가 보기로는 ‘아시아 글순이(여성작가) 첫 노벨문학상’이라면 《고해정토》를 쓴 이시무레 미치코 님이나, 《스물네 개의 눈동자》하고 《엄마 없는 아이와 아이 없는 엄마와》를 쓴 츠보이 사카에 님이 받을 만했다고 느껴요. 우리나라 글순이로는 고정희 님과 최명희 님이 진작에 받을 만했고, 글돌이(남성작가)라면 이원수·권정생·임길택·박기범 네 분이 받을 만했구나 싶어요. ‘첫 여성작가 노벨문학상’은 셀마 라게를뢰프 님이고, 어린이문학 《닐스의 모험》으로 받았어요. 노벨문학상이든 다른 모든 문학상이든, 어린이하고 함께 읽으며 이 삶을 사랑하는 살림씨앗을 심어야 어울린다고 봅니다.

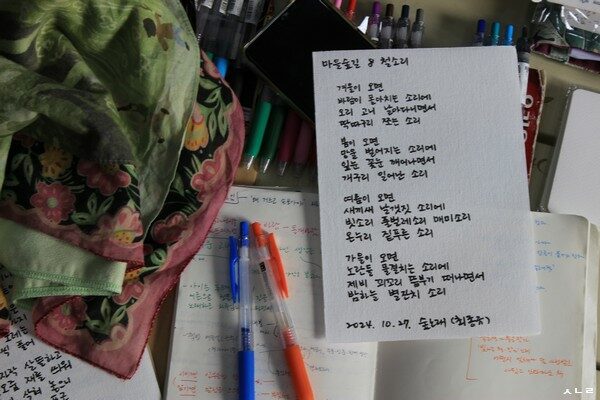

ㅅㄴㄹ

《엄마와 나》(박기범, 보리, 2004.12.15.)

《낙타굼》(박기범 글·오승민 그림, 낮은산, 2008.4.10.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책숲을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove