글머리에 붙였듯

2003년,

벌써 스무 해가 지난 일을 남긴 글이다.

..

숲노래 책빛 / 숲노래 책읽기

2003.3.5. 산 책과 읽은 책

날마다 책글(서평)을 어떻게 쓰는지 놀랍다고, 책값은 다 어디서 나느냐고 묻는 이웃이 있다. “그런데 그 책을 다 사서 읽어요?” “그럼, 사서 읽지 누가 줍니까?” “작가나 출판사가 안 보내 줘요?” “보낼 때도 있지만, 돌려보내거나 계좌이체로 책값을 보냅니다.” “와, 너무 까칠하지 않아요?” “까칠하다고요? 거저로 책을 주고서 좋게 써 달라고 하는 뜻이라면, 책을 받아야 할 까닭이 없이 돌려보내고, 좀 읽고서 느낌글을 쓸 만하구나 싶으면 계좌이체를 해야지요. 계좌이체를 안 받으려고 하면, 그곳에서 낸 다른 책을 몇 자락 삽니다.”

웬만한 ‘출판평론가’는 웬만한 책을 거저로 받는다. 차고 흘러넘칠 만큼 받는 나머지, 이들은 ‘거저로 받은 책’을 이웃한테 거저로 나눠주거나 헌책집에 맡긴다. 글쓴이나 펴낸이는 왜 ‘책글지기’한테 책을 보낼까? 책을 널리 알려서 많이 팔려는 뜻이게 마련이다. 글을 써낸 이나 책을 펴낸 이 스스로 “알찰 수 있지만 모자랄 수 있는 대목을 낱낱이 꼼꼼히 거리낌없이 짚어 주기를 바랍니다” 하고 밝히는 일은 거의 없다. 아예 없지는 않으나, 1/1000쯤이라고 여길 수 있다.

어깨동무하는 이웃이 낸 책이라 하더라도, 그쪽에서 낸 책에서 틀리거나 어긋나거나 엉뚱한 곳이 있으면 모조리 짚고 따진다. “와, 너 어떻게 이럴 수 있니? 우리가 모르는 사이도 아니고?” “모르는 사이가 아니라서, 일부러 더 꼼꼼히 보고서 낱낱이 짚어 주는데요? 아는 분이 낸 책에 틀리거나 엉터리인 대목이 이렇게 많으면 제가 더 창피합니다. 모르는 분이 낸 책이라면 그러려니 지나칠 수 있지만, 제가 알거나 만나는 분이 낸 책이라면, 이렇게 다 알려주어야 서로 ‘동무(친구)’이지 않나요?”

그런데 갈수록 “사서 읽은 책만 말하기”가 벅차다. 주머니가 홀쭉하기 때문이지 않다. 도무지 “사서 집에 건사하고 싶지 않은 책”이 끝없이 나오기 때문이다. 어떡해야 할까? 망설이고 헤맨 끝에, 책숲(도서관)이나 책집에 가서 한참 그자리에서 되읽고 곱새기기로 한다. “‘사서읽기’를 한 뒤에 말하기”만으로는 책글을 더 쓸 수 없구나. “‘서서읽기’를 하고서 말하기”를 할 책이 자꾸자꾸 늘어나는구나.

책에 담은 줄거리 가운데 1/10이 알차고 9/10가 엉터리라 하더라도 책을 꾸준히 사려고 했으나, 갈수록 5/10쯤은 알차지 않고서야 살 수 없겠다고 느낀다. 나중에 아이를 낳아서 돌보는 살림을 맞이한다면, 이렇게 무럭무럭 자란 아이들이 “아버지, 이 책 순 엉터리인데 왜 샀어요?” 하고 물어보면 무어라 대꾸할 수 있을까? 그때 나는 “너도 알아보는구나. 순 엉터리인 책이지. 그런데 우리나라 사람들은 이 책이 왜 얼마나 어떻게 순 엉터리인지 도무지 안 알아보려고 하네. 그래서 순 엉터리인 책도 이따금 장만하지. 사람들이 이 엉터리를 잊어버릴 수 있으니까 말이야. 우리는 아름다운 책을 새기고 곁에 둘 뿐 아니라, 엉터리인 책도 새기고 곁에 두면서 스스로 사랑이라는 길을 닦아야지 싶어.” 하고 들려줄 수 있을까?

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

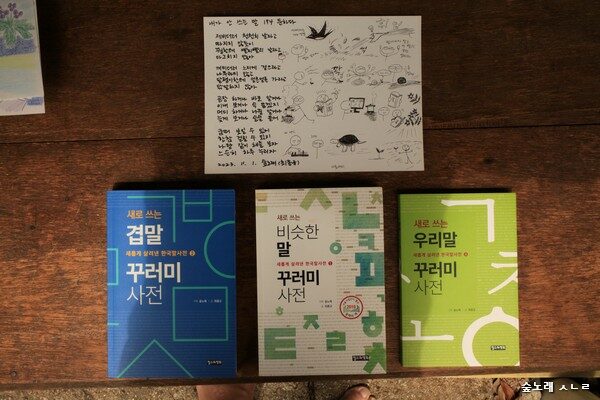

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove