-

-

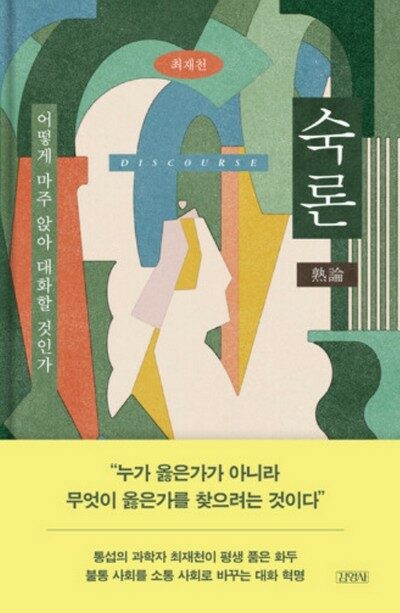

숙론 - 어떻게 마주 앉아 대화할 것인가

최재천 지음 / 김영사 / 2024년 5월

평점 :

숲노래 책읽기 / 인문책시렁 2024.7.12.

까칠읽기 31

《숙론》

최재천

김영사

2024.5.10.

요사이 들르는 마을책집마다 《숙론》(최재천, 김영사, 2024)이 어김없이 있기에, 틈틈이 조금씩 읽었다. 마을책집에서 읽을 적마다 책집지기님한테 “이 책 읽어 보셨나요?” 하고 여쭈는데, 먼저 읽고서 들인 분은 못 만났다. 그저 큰책집이건 작은책집이건 놓기만 하면 잘 팔린다고들 말씀한다. 꼭 한 곳에서만 책자취를 살폈는데, 첫판이 5월 10일이고, 넉벌을 5월 13일에 찍었다고 한다. 장난도 아니고 무슨 날마다 새로찍기를 하나?

많이 찍어서 널리 판다고 자랑하려는 작은 장난일 텐데, “토론討論에서 숙론熟論으로”라든지 “누가 옳은가가 아니라 무엇이 옳은가를 찾으려는 것이다”를 책날개에 넣기도 하는데, 엮은이도 글쓴이도 길을 잃고서 종잡지 못 하는구나 싶다. ‘숙론’은 ‘숙고’하고 결이 비슷하기는 하되, ‘토론’은 ‘토벌’하고 결이 비슷하다. 이미 나라와 배움터에서 ‘민주주의 = 자유 + 토론’으로 달달 외우며 길든 터전인데, 이 뿌리에서 오른 줄기와 가지와 숲을 어떡해야겠는가? 그저 삽차로 밀어서 서울(신도시)을 닦으면 될까? 요모조모 가지치기를 해서 보기좋게 쉼터(공원)로 꾸미면 될까?

‘토론 = 쳐내는 말’이고, ‘숙론 = 익히는 말’일 텐데, 이제부터 ‘익힘말’로 가려면 뭘 해야 할는지 제대로 짚을 노릇이다. ‘익힘말’로 나아가려면 ‘살림짓기’를 할 일이요, ‘살림 = 살리는 길과 빛과 손’이다. 다르게 말한다면, ‘살림 = 집안일’이다. 집에서 밥하고 빨래하고 치울 뿐 아니라, 아기를 낳아서 돌보고 같이 놀고 소꿉하고 노래하면서 천천히 하루를 즐기는 길이 바로 ‘살림’이다.

말만 주고받는 대서 ‘익힘말(숙론)’로는 안 간다. 집안일부터 하고, 집에서 살림하는 어른으로 설 때라야 비로소 ‘익히는 말’이 피어나서, 서로 도란도란 마음을 나누고, 이 마음이 ‘이야기’로 깨어난다.

‘치다’는 ‘짐승치기’처럼 “먹이를 주어서 몸집을 불리다”로도 쓰되, ‘때리다’라는 말뜻이 바탕이고, ‘가지치기’처럼 ‘자르다’로도 쓴다. 때로는 “그렇게 치기로 한다”처럼 어느 결로 ‘보다’를 나타내는데, 이때에도 ‘쳐낸 바대로 본다’일 뿐이다. ‘치다·치우다’는 맞물린다. 말끔하게 없애려고 친다. ‘토론’이란, 저쪽하고 이쪽하고 그쪽이 불꽃이 튀도록 싸우고 부딪히고 다투면서 어느 하나만 말끔히 남도록 하는 일이다. 여러모로 보면, ‘민주주의’는 높고낮음이 따로 없이 모든 길이 서로 죽도록 싸우는 ‘자유’가 있는 셈이다. 마음껏 싸워서 끝까지 버티고 이기는 쪽을 따라가는 길이 ‘민주주의’이다. 그래서 민주주의 선거는 ‘1등 뽑기’이다. 한 놈만 뽑아서 밀어주는 틀이다.

‘익히다’는 ‘잇다·있다·이다’하고 말밑이 같다. ‘읽다 = 일다 + 익다’이다. 물결이 일듯 새롭게 일으키면서 속으로 고이 맞아들여서 따뜻하게 깨우는 길이 ‘읽다’라는 낱말이 나타내는 참뜻이다. ‘잇다’는 ㅅ(사이시옷)이 깃드는 바대로 사이에 놓은 다리가 있어서, 어제하고 오늘이 만나는 목이면서 너랑 나를 하나로 삼는 길이다. ㅅ을 겹으로 붙이는 ㅆ인 ‘있다’는 ‘사이 + 사이 = 틈새’이니, 하늘과 땅 사이뿐 아니라 사람과 사람 사이를 ‘터·자리·판·마당·마루’로 바꾸어서 그대로 머무는 결을 나타낸다. ‘이다’는 짐을 머리에 놓는 결이면서, ‘올리다’를 나타낸다. ㄱ을 받침으로 삼는 ‘익다’란 무엇이겠는가? ㄱ은 우리말에서 ‘길·가다’를 빗댄다. 머리에 놓아서 나아가는 길이 ‘익다’이니, 씨앗을 품고서 찬찬히 나아가서 속으로 가득한(찬) 삶을 만나는 결을 나타낸다고 할 만하다.

우리말 ‘이야기 = 잇는 말 = 잇는 길’이다. 우리말 ‘말’은 “마음을 담아낸 소리”이다. ‘이야기를 한다 = 말로 서로 잇는다 = 말을 나눈다 = 마음을 나눈다’인 얼거리이다. 이 얼거리를 모르거나 안 배웠다면, “이야기를 나눈다”처럼 겹말을 쓰고 만다. 이미 ‘이야기 = 나누는 말’인 줄 알아차리려고 하지 않는다면, 이이는 이야기를 못 한다.

‘말’은 얼마든지 혼자서도 한다. 그러나 ‘이야기’는 둘이나 여럿이 서로 오가야만 이룬다. 한쪽만 잔뜩 말을 쏟아내면 ‘이야기’가 아닌 ‘혼잣말’이다. 또는 ‘시킴말(심부름)’이다. 이야기라 할 적에는, 서로 고르게 말(마음)을 펴고 나누면서, 서로 고르게 말(마음)을 받아들이는 사이에, 서로 고르게 생각을 살찌우면서 새롭게 나아가려는 자리와 길을 나타낸다고 할 수 있다.

그러면 어디에 이야기가 있는가? 바로 먼먼 옛날부터 ‘임금님·벼슬아치·글바치·나리’가 아닌, ‘흙을 일구고 아이를 낳아 수수하게 살림을 짓는 순이돌이’한테서 이야기가 피어났고 자랐고 흘렀다. 요새는 ‘옛이야기’처럼 ‘옛-’을 앞에 붙이는데, 수수하게 흙살림을 짓던 순이돌이는 그저 ‘이야기’만 했다. 가르침도 배움도 아닌 그저 이야기이다.

수수한 순이돌이는 서로 이야기를 하면서 살림을 짓고 가다듬는다. 순이는 돌이를 가르치고, 돌이는 순이를 일깨운다. 순이는 돌이를 타이르고, 돌이는 순이를 돌아본다(돌본다). 이러는 사이에 둘은 사랑으로 아기를 낳는다. 순이는 아기를 배어 낳기까지 집안일을 못 한다. 돌이는 진작부터 온갖 집안일을 스스로 맡아야 하는 줄 깨닫고, 순이가 아기를 돌보고 젖을 물리는 사이 모든 집살림을 손수 해내되 즐겁게 웃고 노래하면서 맡아야 하는 줄 익힌다. 이리하여, 순이는 아이한테 삶과 살림과 사랑을 말과 노래와 이야기로 부드러이 들려주는 몫이다. 돌이는 순이와 아이가 즐겁게 보금자리를 누리면서 앞으로 철든 어른으로 피어나도록 모든 집안팎일을 맡을 뿐 아니라 살림을 알뜰살뜰 여미는 듬직한 일꾼으로 거듭나는 몫이다.

순이는 새 숨결을 몸에 품으면서 사랑을 깨닫고, 언제나 숲을 헤아리면서 앞으로도 온누리에 새 숨결이 푸르게 자라기를 바란다. 그리고 이 깨달음을 말에 얹어서 아이하고 돌이한테 이야기로 들려준다.

돌이는 오롯이 스스로 집안팎일을 도맡을 뿐 아니라, 웃고 노래하고 춤추면서 해내는 몸으로 거듭나야 하는 줄 알아채는데, 늘 아이가 저(돌이·아버지)를 지켜보면서 어깨너머로 구경하고 배우기에, 몸짓 하나조차 허투루 기울지 않도록 가다듬고 쓰다듬고 어루만지면서 나아가야 하는 길을 알아본다. 돌이는 일하면서 일깨운 하루를 아이하고 순이한테 이야기로 들려준다.

《숙론》을 다시 짚어 본다. 못 쓴 책이 아니다만, 알맹이가 안 보인다. 이제 이 글쓴이쯤 되는 발자국하고 나이라면, 서울을 기꺼이 버리고서 시골로 갈 노릇이다. 유투브로 ‘말발’만 펴지 말고, 이제는 시골에서 들숲바다를 품으면서 조용히 두꺼비 노래를 듣고, 풀개구리 낮잠을 보고, 제비 날갯짓을 배우는 하루를 살아야 하지 않을까? ‘가르침teaching’이라든지 ‘학교school’라든지 ‘교육education’처럼 쓰는 글이란 얼마나 덧없는 자랑질인가? 이런 글쓰기는 일제강점기 글바치가 ‘가르치다敎授·訓戒’라든지 ‘학교學校’라든지 ‘교육敎育’이라 적는 글하고 뭐가 다른가?

우리말 ‘가르치다·배우다’나 ‘이야기·말·마음’은 임금님이 안 지었다. 아이를 낳아 돌보면서 흙살림을 짓고 집을 짓고 밥을 차리며 늘 노래하고 춤추던 수수한 순이돌이가 지었다. 이제부터 우리가 바라볼 곳은 ‘인문지식·교육’이 아닌, ‘시골·살림·숲·사랑’이어야 하지 않을까? 오늘날 배움터에는 ‘성교육’만 있을 뿐 막상 ‘사랑’이 없다. 오늘날 이 나라에는 ‘친환경·환경운동’은 있되 정작 ‘숲’과 ‘풀꽃나무’가 없다.

온누리를 이은 모든 겨레와 나라에서도 매한가지인데, 글로 남은 자국만 들여다보면서 가라사대를 한다면 늘 쳇바퀴 서울잔치이다. 글을 모르고 붓과 종이를 쥔 일조차 없이, 오직 말로 마음을 나누면서 이야기를 편 수수한 사람들이 일군 열매인 ‘철’을 바라보고 깨달을 적에 ‘눈’을 뜨면서 ‘살림’을 알아보겠지.

우리는 ‘이야기’를 하면 된다. ‘강의·강론·강좌’는 거의 혼잣말이다. ‘이야기’는 ‘나눔말’이다. 아이한테서 배우기에 이야기를 할 수 있다. 두꺼비한테서 배우기에 이야기를 한다. 빗물한테서 배우니 이야기를 한다. 구름과 해와 별한테서 배우니 이야기를 한다. 다른 책에서 따오는 인문강연을 글쓴이 스스로 멈출 줄 안다면, 이제야말로 제대로 어떤 ‘책’을 쓰셔야 할는지 알아보겠지? 감투꾼(국회의원)한테 건넬 책은 쓰지 말고, 글쓴이 스스로 늘 되읽고 곱씹을 글을 먼저 말로 펴서 들숲바다 이웃숨결하고 이야기를 해보시기를 빈다.

누가 옳은지 그른지 찾아야 하지 않는다. 무엇이 옳은지 그른지 따져야 하지 않는다. 누구나 살림을 찾고, 사랑을 찾고, 숲을 찾고, 하루를 찾고, 마음을 찾아서, 이야기를 찾을 적에, 다 다르게 아름다운 사람으로 다다르면서 생각을 담는 오늘로 다가가고 다가설 수 있다. 마음에 닿으려고 다스리기에 말을 담는다. 마음을 담는 말을 꾹 닫아건다면 담벼락만 높이 쌓겠지.

이야기란, 닫힌 담벼락을 살살 다독이면서 풀어내는 길이다. ‘토론·숙론’도 아닌, ‘교육·인문’도 아닌, 그저 ‘살림을 사랑으로 숲빛으로 짓는 사람’으로서 풀빛을 닮으려는 눈빛으로 다가온다면, 다 다른 사람이 이제는 닦달도 다그치기도 아닌, 부드러이 당기는 바람결로 가볍게 바다에 닻을 내리면서 사랑을 담뿍 길어올리는 샘물을 이루리라고 본다.

ㅅㄴㄹ

인간을 제외한 다른 동물 세계에도 배움은 넘쳐난다. 그러나 가르침teaching은 거의 없거나 매우 드물다

→ 사람 말고 다른 숨붙이도 널리 배운다. 그러나 거의 안 가르치는 듯하다

7

일일이 설명하고instructing 지도하지coaching 않는다

→ 하나하나 풀이하고 이끌지 않는다

→ 하나씩 들려주고 앞장서지 않는다

8

우선 비교적 평평한 돌 위에 견과를 올려놓은 다음

→ 먼저 판판한 돌에 굳은알을 올려놓은 다음

→ 처음은 반반한 돌에 굳열매를 올려놓은 다음

8

이런 과정을 보다 효율적으로 하기 위해 급기야 학교school를 만들었다

→ 이런 길을 더 알뜰히 열려고 바야흐로 배움터를 세운다

→ 이런 일을 더 알차게 하려고 드디어 배움터를 연다

9

체계적 가르침, 즉 교육education을 시작한 것이다

→ 차근차근 가르친다

→ 차곡차곡 가르친다

→ 찬찬히 가르친다

9

기어코 상대를 제압하겠다는 결기로 충만해

→ 끝내 저놈을 누르겠다면서

→ 꼭 저 녀석을 무찌르겠다면서

15

숙론은 상대를 제압하는 게 목적이 아니라 남의 이야기를 들으면서 왜 나와 상대의 생각이 다른지 숙고해 보고 자기 생각을 다듬으려고 하는 행위다

→ 익힘길은 저쪽을 누르려는 뜻이 아니라 저쪽 이야기를 들으면서 왜 나와 저쪽이 다르게 보는지 살펴보고서 내 생각을 다듬으려는 일이다

→ 익힘꽃은 남을 누르려는 뜻이 아니라 서로 마음을 나누면서 왜 나와 남이 다르게 보는지 헤아리고서 내 뜻을 다듬으려는 길이다

19

이 책의 집필을 2015년 무렵에 시작해 탈고를 거의 앞둔 시점에서 졸지에 《최재천의 공부》를 내게 되었다

→ 이 책을 2015년 무렵부터 써서 거의 마칠 무렵에 《최재천의 공부》를 얼결에 냈다

21

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove