-

-

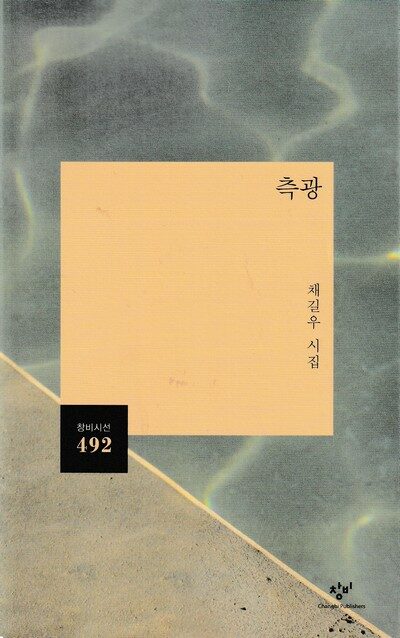

측광 ㅣ 창비시선 492

채길우 지음 / 창비 / 2023년 8월

평점 :

숲노래 노래꽃 / 문학비평 . 시읽기 2024.7.2.

노래책시렁 434

《측광》

채길우

창비

2023.8.23.

서울은 재미있게도 시끄럽습니다. 시골내기로서 이따금 서울로 볼일 때문에 찾아와서 하룻밤을 머무노라면, 밤새 끊이지 않고 부릉부릉 달리는 소리에다가, 거나한 순이돌이가 지르는 소리로 쩌렁쩌렁합니다. 서울은 재미없게도 시끄럽습니다. 시골내기로서는 시골에서 늘 다르면서 새롭게 온갖 소리가 노랫가락으로 어울립니다. 바람도 별도 새도 풀벌레도 개구리도 숲짐승도 저마다 새록새록 빛나고, 여기에 빗물도 비노래로 피어납니다. 이와 달리 서울은 하룻내 똑같은 소리가 우렁우렁 귀를 찌릅니다. 《측광》을 읽다가 갸우뚱합니다. 한글로 적은 ‘측광’은 ‘測光’일까요, ‘側光’일까요? ‘재다’나 ‘옆빛’이라 안 하고서 굳이 한자말 ‘측광’을 써야 시나 문학이 되는 셈일까요? 한자말을 내세우거나 뽐내야 시가 된다면, 시란 참 시시합니다. 우리말로 노래하는 가락이 빛나지 않아야 문학이라면, 문학이란 참 시끌시끌합니다. 곰곰이 보면, 하룻내 시끄럽게 내달리는 쇳덩이(자동차)는 하나같이 ‘바깥말 이름’입니다. ‘우리말 이름’으로 빛나는 쇳덩이는 어쩌다가 나올 동 말 동 합니다. 우리말로 생각을 밝히고 마음을 가꾸는 글길도 어쩌다가 겨우 볼까 말까 합니다. 키재기를 멈춰요. 뱃길을 잡을 키를 살펴요.

ㅅㄴㄹ

아이는 밤새 또래들과 / 술을 마시다 돌아왔다. / 도대체 왜 사냐. / 묻지도 않고 그가 아이를 향해 / 손부터 들어 올릴 때 더이상 / 아이는 그를 피하지 않는다. / 언제 낳아달라고 했어? (도공/16쪽)

그녀를 들어 안으면 / 빛깔이 아름답지만 / 너무 얇은 기름때처럼 / 속삭이며 구겨지는 공기처럼 / 무게가 느껴지지 않는 / 불투명으로 헐겁고 (비닐봉투/26쪽)

+

《측광》(채길우, 창비, 2023)

새하얗고 너른 침상 위로

→ 새하얗고 너른 자리로

→ 새하얗고 너른 잠자리로

8쪽

전통의상을 차려입은 고산지대 아낙은 말도 통하지 않는 여행객들에게

→ 겨레옷을 차려입은 높메 아낙은 말도 못 나누는 손님한테

→ 내림옷을 차려입은 숲골 아낙은 말도 안 먹히는 나그네한테

12쪽

유약 바른 눈동자 속에서

→ 잿물 바른 눈알에

→ 매흙물 바른 눈에

16쪽

가만히 처음 마주하는 작자 미상의 작품처럼

→ 가만히 처음 마주하는 모르는 꽃처럼

→ 가만히 처음 마주하는 이름없는 빛처럼

17쪽

신생아의 발 같은 조그마한 싹을

→ 아기 발 같은 조그마한 싹을

→ 갓난이 발 같은 조그마한 싹을

→ 젖먹이 발 같은 조그마한 싹을

66쪽

폭락의 시기

→ 떨어질 때

→ 무너질 때

70쪽

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove