숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

아침비 저녁별 (2024.6.23.)

― 부산 〈책과 아이들〉

어제는 아침비가 덮었고, 오늘은 아침구름이 덮습니다. 어제는 밤바람이 살랑였고, 오늘은 아침노래를 맞이합니다. 부산교대 둘레는 나즈막한 집이 옹기종기 있고, 안골목 한켠에 샘터가 있습니다. 큰고장 한복판에 흐르는 샘물이란! 맨발에 고무신으로 걷는 사람은 큰고장을 감싸는 매캐한 먼지에 발바닥이 까맣습니다. 샘터에서 물을 길어 발바닥을 가볍게 헹구고 몇 모금을 마십니다. 우리 시골집에서 마시는 샘물 못잖게 시원하고 싱그럽습니다.

거제동 마을내기는 날마다 샘물을 뜨러 찾아올 수 있습니다. 온숲과 온들과 온바다를 살리는 물이라면 빗물과 냇물과 샘물입니다. 겨울에는 포근하고 여름에는 시원한 샘물이 온숨붙이를 살립니다. 오늘날 사람들은 왜 이다지도 아파야 할까요? 돌봄터(병원)가 늘수록 더 아프지 않나요? 돌봄꾼(의사)이 늘수록 외려 더욱 아프지 않나요? 돌봄터나 돌봄꾼을 늘릴 길이 아닌, 샘터를 늘리고 우물을 늘리고 냇물을 늘려서, ‘플라스틱에 담긴 죽은물’이 아닌, ‘꼭지로 보내는 썩은물’이 아닌, ‘늘 맑게 흐르는 샘물’을 늘려야 아픔과 앓이가 풀리고 녹을 텐데 싶습니다.

맑물로 하루를 열고서, 〈책과 아이들〉에서 세 가지 이야기꽃을 폅니다. 아침에는 ‘이오덕·권정생을 읽는 눈’이란 무엇인지 짚는 이야기씨를 심습니다. 두 어른은 종이(운전면허증)조차 없이 뚜벅뚜벅 걸었습니다. 뚜벅이인 두 어른이 남긴 글을 마음으로 읽자면, 우리 스스로 종이(면허증·자격증)부터 내려놓고서 쇳덩이(자동차)에서 내릴 노릇입니다. 어른이 걷던 길을 우리도 스스럼없이 거닐면서 함께 비와 바람과 샘을 만날 노릇입니다.

낮에는 ‘모르는책’을 문득문득 ‘들춰읽기’로 누리는 까닭을 이야기밭으로 일굽니다. 글쓴이나 펴낸이를 하나도 모르는, 낯선, 새로운 책한테 스르르 다가가서 사르르 펼 적에는 배움빛이 환하게 열립니다. 익숙한, 알려진, 이름난 책에 자꾸 손이나 눈이 갈 적에는 그만 굴레에 사로잡히면서 배움빛이 닫히게 마련입니다.

저녁에는 ‘글’이라는 낱말을 사이에 놓고서 우리 마음을 서로 살찌우면서 이웃으로 마주하는 길을 틔우는 하루란 무엇인가 하고 되새기면서 이야기꽃을 피웁니다. 겉눈 아닌 속눈을 뜨면서 만나기에 동무입니다. 동그라미처럼 동글게 어울리고 도울 줄 알면서 따사로이 돌아보는 사이라서 동무입니다. 처음에는 소꿉동무입니다. 소꿉동무에 놀이동무로 어깨동무하는 나날을 지나기에 천천히 철들고, 바야흐로 마음눈을 싹틔우는 어느 날 서로 어른으로서 둘레를 보는 길을 새록새록 가꾸면서 두레를 이루지요. 둥글게 두런두런 일거리를 둘 줄 알기에 어진 어른입니다.

ㅅㄴㄹ

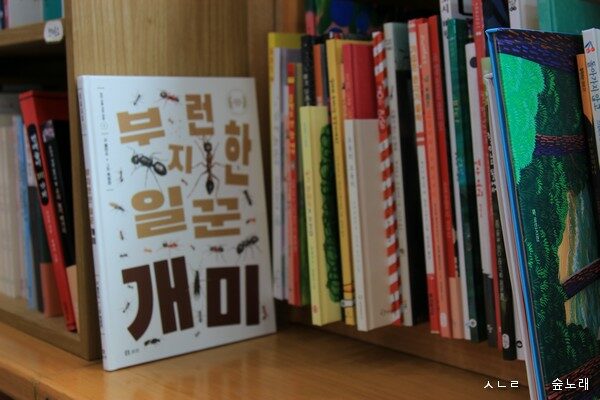

《부지런한 일꾼 개미》(동민수 글·옥영관 그림, 보리, 2023.7.15.첫/2023.11.3.2벌)

《까만 새》(이오덕, 아리랑나라, 1974.11.15.첫/2005.5.25.2벌)

《어디 아파서 열이 나는 줄 아냐 이 똥개야!》(권정생, 아리랑나라, 2005.3.30.)

《누가 잠자는 숲속의 공주를 깨웠는가》(이링 페치/이진우 옮김, 철학과현실사, 1991.2.20.첫/1997.12.1.12벌)

《녹색평론 185》(김정현 엮음, 녹색평론사, 2024.3.4.)

※ 글쓴이

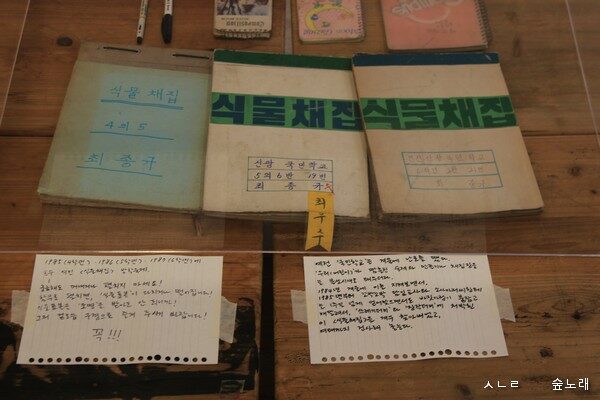

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove