숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

바보눈 (2024.4.20.)

― 부산 〈책과 아이들〉

1970년 가을에 온몸이 불꽃으로 타오른 전태일 님은 “일하는 어깨동무”를 이루고 싶은 꿈으로 ‘바보회’라는 이름으로 모임을 꾸렸습니다. 아직 배우지 않았으니, 아직 눈뜨지 않았으니, 이제부터 ‘바라보려’는 마음이니, ‘바보’라는 낱말로 스스로 돌아보는 매무새였다고 느낍니다.

2024년 봄에 부산에서 또다른 “이오덕 읽기 모임”을 꾸립니다. “이오덕을 보면서 나를 바라본다”는 뜻에다가, “이오덕을 읽어 가면서 ‘나’라는 마음과 삶을 새롭게 바라보는 눈을 생각하고, 스스로 ‘나살림’을 쪽글로 적어서 모아 본다.”는 마음으로, ‘바보눈’이라는 이름을 쓰기로 합니다.

어제 배운 우리는 어제만큼 알아요. 어제 배웠기에 오늘 안 배워도 되지 않습니다. 어제 밥을 먹었으나 오늘 굶어도 되지 않아요. 어제 숨을 쉬었으니 오늘은 숨을 안 쉬어도 되지 않습니다. 새로 배우고 거듭 배우고 다시 배우고 즐겁게 배우면서 이윽고 사랑으로 배우는 살림길을 짓기에 사람답다고 느껴요.

문득 돌아보면, 해마다 3월 끝무렵부터 4월 첫무렵 사이에 가만히 피고서 흙으로 돌아가는 모과꽃도 ‘분홍’이라는 한자말로 가리킬 만합니다. 한여름에 피어나는 배롱꽃도, 늦겨울과 첫봄에 멧골을 물들이는 진달래도 나란한 꽃빛이에요.

온누리 온사람은 늘 온숲과 온들을 바라보면서 빛깔을 읽었어요. 둘레를 물들이는 빛깔을 한 올씩 품으면서 아이들한테 빛말을 물려주었습니다. 한봄 한복판을 부드럽게 지나가는 하루에 생각을 기울입니다. 〈책과 아이들〉에 깃들어 그림책을 읽다가, 여러 어린책을 헤아리다가, 앞으로 우리가 새록새록 지필 이야기에 글에 노래에 살림을 짚다가, 어린이도 씨앗이라 어린씨이면서 어른도 씨알이니 어른씨라고 새삼스레 떠올립니다.

말 한 마디도 씨앗이기에 아무 말씨나 쓸 적에는 아무렇게나 뒹굴어요. 글 한 줄도 씨앗이니 아무 글씨나 치덕치덕 바를 적에는 함부로 굴더군요. 무엇이든 다 해볼 만하고 겪을 만하고 치를 만하지만, 얄궂거나 사납거나 윽박지르는 바보짓을 마음에 담는다면 마음씨가 끙끙 앓아요.

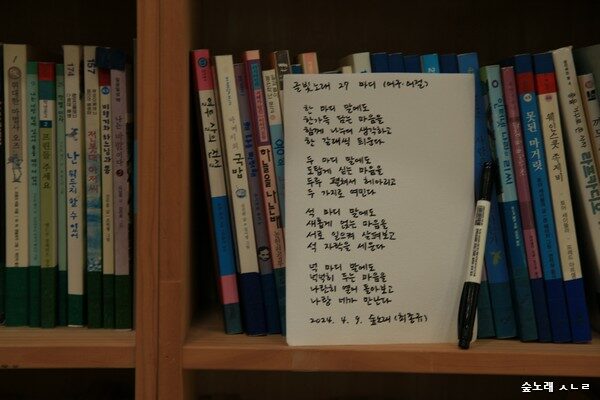

바다를 바라보듯 눈을 뜨려고 합니다. 바람을 바라듯 귀를 틔우려고 합니다. 밭살림을 짓고 밑바탕을 추스르듯 온넋을 깨워서 함께 천천히 걸어가려고 합니다. 부산 한켠에서 ‘이응모임’을 이으면서 잇기에 있고, 다른켠에서 ‘바보눈’을 꾸리면서 일구고 가꾸자고 생각합니다. 혼자 잇지 않아요. 홀로 일구지 않습니다. 서로서로 손을 내밀어 느긋이 느슨히 넉넉히 노느는 노래자리입니다.

ㅅㄴㄹ

《엄청나고 신기하게 생긴 풀숲》(다시마 세이조/고향옥 옮김, 우리교육, 2007.5.10.)

#田島征三

《파란 막대 파란 상자》(이보나 흐미엘레프스카/이지원 옮김, 사계절, 2004.12.20.)

#IwonaChmielewska

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove