-

-

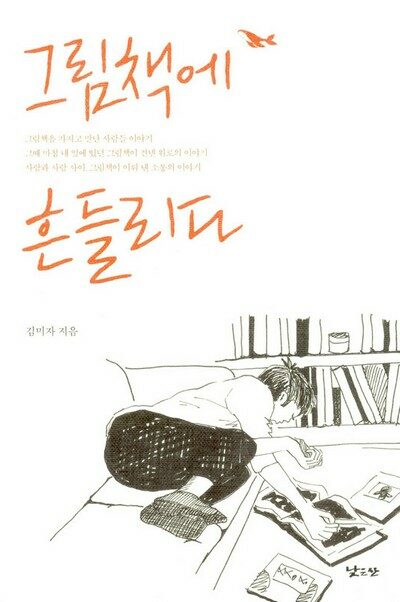

그림책에 흔들리다

김미자 지음 / 낮은산 / 2016년 5월

평점 :

숲노래 책읽기 . 책숲마실 2024.3.21.

책집지기를 읽다

17 《그림책에 흔들리다》와 당진 〈그림책꽃밭〉

지난 2019년 8월에 이르러 충남 당진 한켠에 〈그림책꽃밭〉이라는 이름으로 마을책집이 태어납니다. 책집이름 그대로 ‘그림책 + 꽃밭’입니다. 그림책으로 이루는 꽃밭이요, 그림책을 읽는 삶이 꽃밭으로 싱그럽다는 뜻일 테고, 그림책을 읽고 짓고 나누는 모든 손길을 꽃빛으로 물들인다는 마음이라고 느낍니다.

저를 낳고 돌본 어버이는 당진군 합덕면에 오래집이 있습니다. 어릴 적에는 어버이 시골집에 자주 찾아갔지만, 어느 해부터인가 더는 가지 못 했습니다. 우리 어버이하고 시골집 어른들하고 무슨 실랑이가 있은 듯하다고 어림했으나, 어른들 일 탓에 합덕 피붙이를 만날 수 없기에 몹시 서운했습니다. 예전에는 인천에서 당진으로 가자면, 먼저 서울 영등포로 가야 했고, 그곳에서 시외버스를 타고 한참 돌고돌았습니다. 다른 시골도 매한가지일 텐데, 시골로 가는 길은 으레 자갈길에 흙길이요, 한참 시외버스를 달리고 보면 다들 멀미를 하고 게우느라 파리했어요. 시외버스를 탈 적에는 다들 비닐자루를 여럿 챙겼고, 시외버스 앞자락에는 ‘게울 적에 쓸 비닐자루’를 대롱대롱 잔뜩 달았습니다.

어버이 시골집 어르신은 합덕이랑 삽교에 있었지 싶은데, 언젠가 수덕사까지 온집안이 마실을 갔다가 제가 까무룩 곯아떨어져서 시골집 어르신이 집까지 머나먼 길을 업어서 걸어왔다고 얼핏 들었습니다. 네 시간이 넘었다더군요. 걸어서 갔다가 걸어서 돌아오는 길이었을 텐데, 어르신 등에 안겨서 죽은 듯이 잠든 일은 떠오를 듯 말 듯 꿈같습니다.

시골집 언니랑 누나는 으레 저를 데리고 멧자락을 넘고 바다로 갔어요. 멧숲에서 개암나무를 찾아내어 “자, 먹어 봐. 과자보다 훨씬 맛있어.” 하고 건네는데, 아작 깨물 적에 퍼지는 시원한 알맛은 마흔 해쯤 지난 오늘에도 새삼스럽습니다.

그림책이란, 어린이부터 누구나 읽고 누리고 나눌 수 있도록 깊고 넓게 이야기를 다스린 꾸러미입니다. 글을 배운 적 없는 할매도 그림만으로도 줄거리를 읽을 수 있으며, 한글을 모르는 이웃사람도 스스럼없이 마주할 수 있습니다.

당진 〈그림책꽃밭〉을 언제 찾아갈 수 있으려나 손꼽는데, 2024년에 이르도록 좀처럼 당진마실을 하지는 못 합니다. 당진마실을 하는 날에 《그림책에 흔들리다》 느낌글을 쓰자고 생각했는데, 이러다가는 느낌글을 내내 못 쓸 수 있겠지요.

우리 아버지는 아직도 부엌일을 하나도 안 하는지 모르겠으나, 어버이한테서 제금을 난 1995년에 이르도록 우리 아버지는 설거지를 아예 한 적이 없습니다. 마지막으로 서로 만난 2016년까지도 아버지라는 분은 설거지를 통 안 했을 뿐 아니라, 라면조차 못 끓이는 줄 압니다. 어릴 적에 어머니를 거들어 부엌일을 할라치면 “사내녀석이 고추 떨어진다!”는 꾸지람을 들었는데, 이때마다 언니는 “고추 떨어져도 되니까, 부엌일 거들지 않으려면 아버지는 암말을 마셔요!” 하고 큰소리를 치며 둘이 싸웠습니다.

아마 우리는 밑마음을 못 바꿀 수 있습니다. 그런데 밑마음을 못 바꾸어도 됩니다. 밑마음을 가꾸면 되거든요. 숲바람을 맞아들이면서 가꿀 노릇입니다. 들바람을 쐬면서 가꿀 수 있습니다. 바닷바람을 마시면서 가꿀 만하지요.

두 아이를 낳아 돌보는 길에, 모든 집안일을 도맡았습니다. 똥오줌기저귀를 빨래하고 삶고, 밥을 끓이고, 집안을 치우고, 이러면서 바깥일을 하고, 낱말책(국어사전) 쓰는 일을 했습니다. “그 집은 가시내가 뭘 하나?” 하고 따지는 분이 제법 많았는데, 집일이건 밖일이건, 맡아서 할 사람이 하면 될 뿐입니다. 보금자리를 사랑으로 돌볼 적에 아이들이 사랑을 물려받을 수 있어요. 이러는 하루 한켠에 그림책도 만화책도 나란히 놓으면서 오순도순 이야기밭을 누리기에 즐겁습니다.

그림책에 흔들리는 길에 문득 하늘을 새롭게 바라봅니다. 그림책을 품는 길에 가만히 들꽃을 쓰다듬습니다. 쉰 살에도 일흔 살에도 아흔 살에도, 그림책을 읽고 쓰고 노래할 수 있다면, 우리가 살아가는 마을과 나라와 별은 푸르게 거듭나리라 생각합니다. 앙금도 멍울도 생채기도, 남이 아닌 내가 스스로 어린이 곁에서 살림씨앗을 한 톨 심을 적에 천천히 녹이고 풀 만하다고 느낍니다.

ㅅㄴㄹ

《그림책에 흔들리다》(김미자 글, 낮은산, 2016.5.10.)

그림책 한 권이 인생 전체를 바꾸어 놓지는 않지만 마음을 흔들어 놓는 일은 참 많습니다. (15쪽)

유정이가 초등학교에 들어간 것을 계기로 나는 또 한 번 좋은 엄마가 되고 싶어 노력했다. 유정이에게 예쁜 분홍색 원피스를 사 입히고 새로 산 학용품 하나하나에 이름을 써서 붙였다. 신입생이 되는 딸아이에게 기울이는 나의 정성은 곧 아이를 향한 엄마의 기도라고 믿었다. 기억하건대 입학식 날 아침에도 유정이는 내가 사 준 옷이 싫다고 입을 빼물었다. (44쪽)

평소 집안일을 도맡아 할 때는 일이 많아 투덜거렸는데, 그 일을 하지 말라고 하니 마치 내 귀한 것을 빼앗긴 것처럼 아쉬웠다. 여태 내가 하던 일을 안 하고 지켜보는 것도 어렵지만, 그 일을 하느라 서툰 식구들이 서로 싸우는 것을 보는 게 더 힘들었다. (124쪽)

아이들과 어울려 재미나게 놀지 못하다가 엉뚱하게 밥 타령이나 하는 남편, 모처럼 가족 나들이가 뜻대로 이루어지지 않아 우울한 나, 이 둘 사이에 놓인 아이들 역시 즐거울 리가 없다. 이 나들이에서 얻은 게 있다면 동물원에서 서로 다른 방에 갇힌 동물들처럼, 남편과 나 역시 서로 연결되지 못하고 자기만의 생각에 갇혀 있다는 걸 알게 되었다는 점이다. (173쪽)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove